Billet invité.

Mondialisation

La mondialisation est indissociable de l’histoire du capitalisme, elle a toujours été porteuse de promesses de surprofit. Dès l’époque romaine s’ouvre la route de la soie, synonyme d’énormes profits pour l’audacieux voyageur qui osait s’y lancer. Nés à la fin du XIème siècle, les premiers contrats de Societatis Maris ou de Colleganza créés dans le cadre d’un unique voyage couvrent les frais engagés par l’expédition entre des apporteurs de capitaux et ceux qui prennent le risque physique de l’expédition. Ils entérinent aussi une forme de partage des énormes bénéfices réalisés en cas de succès, qui va d’une répartition plutôt favorable au marchand dans le cas des contrats vénitiens ou plutôt en faveur de l’apporteur de capitaux dans le cas des contrats génois. En cas de succès, le rendement peut atteindre plusieurs fois le montant du capital investi, à la nuance près qu’il faut parfois attendre très longtemps pour le retour sur la mise de fonds initiale et que la prime de risque est très élevée. Les progrès de la navigation vont non seulement ouvrir de nouvelles routes, mais ils vont ouvrir la voie à une nouvelle forme de mondialisation : la prédation. Pourquoi troquer ou payer des marchandises quand l’esclavage permet de limiter le coût de production au strict minimum? Pourquoi acheter des matières premières quand on peut simplement se les approprier ? La colonisation va être un des enjeux majeurs du capitalisme entre la fin du XVème et le milieu du XXème siècle.

La mondialisation ne peut pourtant se limiter à la seule prédation usant de la violence. Au fur et à mesure que le commerce entre nations souveraines se développe se pose la question du cadre : protectionnisme ou libre-échange ? Très tôt, les tenants du libre-échange vont se découvrir un héros : David Ricardo. C’est en 1817[i] que celui-ci formalise la démonstration mathématique dite des avantages comparatifs. La démonstration est simple, la partie mathématique semble irréfutable et les conclusions vont à l’encontre du sens commun, tous ces éléments lui donnent une grande force. Elle continue d’ailleurs à être enseignée doctement aujourd’hui dans toutes les universités et sous des formes plus sophistiquées, elle reste l’un des arguments majeurs des tenants du libre-échange. Elle mérite donc à ce titre que l’on en fasse une relecture critique.

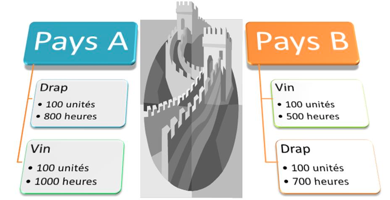

Le raisonnement de Ricardo est d’une grande simplicité, deux pays A & B produisent tous les deux du vin et des draps en utilisant une certaine quantité de travail. Ces deux pays vivent en autarcie, et la quantité de travail nécessaire pour produire 100 unités de vin et 100 unités de drap se répartit comme suit :

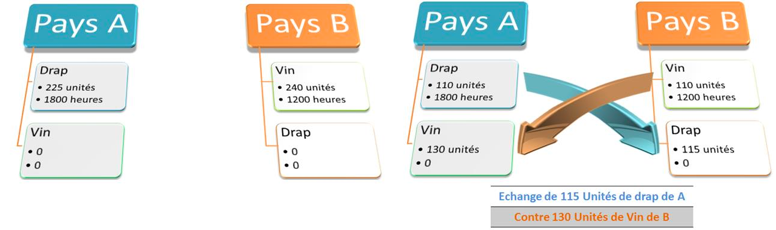

Supposons, nous dit Ricardo, que ces deux pays se spécialisent dans le domaine où ils sont le plus efficaces, c’est-à-dire les draps pour le pays A et le vin pour le pays B. Ils y consacrent la totalité de leurs ressources et comptent sur le libre échange pour satisfaire leurs besoins dans le domaine qu’ils ont abandonné.

Grâce à la spécialisation dans le domaine où le pays présente la plus grande efficacité, la production totale est supérieure à ce qu’elle était en situation d’autarcie tout en utilisant la même quantité de travail. Les termes de l’échange amènent le pays A à posséder à la fin du cycle de production et d’échange 110 unités de drap et 130 unités de vin, et le pays B 110 unités de vin et 115 unités de drap. La richesse globale s’est donc accrue, grâce au libre-échange. Malgré une mobilisation de ressource moindre pour le pays B, quel que soit le produit fabriqué, celui-ci a quand même intérêt à mobiliser ses ressources dans le domaine où il est le plus efficace, où l’emploi de ses heures est comparativement le plus rentable, ce qui va à l’encontre de l’idée reçue qui voudrait que le pays le plus efficace capte toute la production.

Évidemment, l’ouvrier bangladais, après une dure et longue journée de travail, si tant est qu’il ait accès à cette démonstration se demandera où est le loup et où se trouve la richesse additionnelle produite ? Le premier élément de la réponse, c’est qu’il ne s’agit pas d’État, mais bien d’entrepreneurs privés qui se spécialisent dans un domaine en fonction de leurs avantages comparatifs, évalués vis-à-vis de ce qu’ils perçoivent de la concurrence. Ils espèrent par cette spécialisation retirer plus de profits. Nulle part il n’est dit dans la démonstration que la richesse additionnelle créée est partagée entre l’entrepreneur et les personnes qui travaillent, ce que reconnaissent fort volontiers les partisans du libre-échange, après tout, les inégalités ne sont-elles pas de l’ordre naturel du monde ?

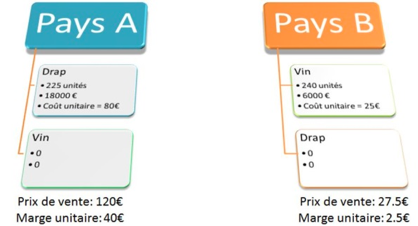

Pour tenter de se rapprocher d’un modèle réel de la mondialisation, il faut réintégrer la notion de prix, totalement absente de la démonstration de Ricardo. En 1817, il n’existe pas de modèle mathématique de la formation du prix applicables aux échanges internationaux. Stuart Mills va combler cette lacune et introduit l’idée d’un prix où l’offre et la demande pour un produit donné s’équilibrent dans les échanges internationaux. Ceux qui ont lu Paul Jorion[ii] ou qui vivent dans la réalité économique des grandes entreprises savent que la formation des prix par une supposée loi de l’offre et de la demande ne répond à aucune réalité concrète. Ce qui est en jeu, ce sont des différences de statut, des relations de dépendances et la capacité de nuisance, bref, ce que j’ai défini comme étant les rapports de force. Réintroduisons les rapports de forces dans le modèle de Ricardo.

Dans un premier temps, admettons que le pays A et B partagent la même monnaie (que j’appellerai l’Euro pour simplifier), que le pays A soit un pays développé où les salaires horaires s’établissent à 10 €. Dans le même temps, le drap produit est reconnu pour avoir une grande qualité qui permet de le vendre avec un prix élevé et une marge de 50 % sur le prix de revient. Le pays B par contre est un pays ou les salaires restent faibles et sont de 5 €. Plus encore, les rapports de forces qui se sont établis entre l’acheteur du pays A et le producteur de vin du Pays B sont tels que celui-ci ne peut réaliser qu’une faible marge de 10 % sur son vin (A est son seul client à l’export par exemple), tandis qu’il souhaite ardemment acheter du drap produit par A.

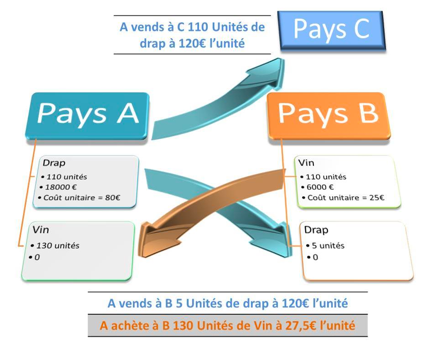

Dans un modèle simplifié, les échanges internationaux ne peuvent s’effectuer que sur la base de la valeur ajoutée et des salaires. En admettant que le producteur du pays A vende sur son marché intérieur 110 unités a 120 € (40 € de marge), il réalise une marge de 4400 €, qui lui permet d’acheter les 130 unités de vin qu’il paie 3 575 € (27,5 € x 130). Le producteur du pays B continue à vendre ses 240 unités, mais le prix qu’il peut en tirer est de seulement 27,5 €, en raison des rapports de forces qui se nouent avec son seul client, mais aussi parce que la clientèle intérieure a un pouvoir d’achat limité en raison de salaires trop bas. La marge totale qu’il réalise s’élève donc à 600 € (240 x 2,5 €). Avec cette marge, il ne peut s’offrir que 5 unités de draps qu’il convoite tant… Je ne parle même pas ici des salariés de B qui se contentent de rêver au bonheur de dormir dans ces mêmes draps, en l’état inaccessibles.

A qui produit 225 unités de draps doit se trouver un débouché pour les 110 unités restantes. Dans la réalité, l’image du drap est telle que cela ne pose aucun problème. On peut rajouter qu’il est probable que le vin sera revendu sur le marché intérieur du pays A avec une marge confortable, s’ajoutant à la marge réalisée sur les draps.

Image irréaliste du monde ? Remplacez par exemple le pays A par l’Allemagne et le pays B par la Pologne (ou tout autre ex-pays de l’Est dans la sphère d’influence allemande), le pays C par un groupe de pays occidentaux au pouvoir d’achat relativement élevé. Substituez aux draps des voitures Mercedes (ou toute autre marque allemande de votre choix…), le vin par des composants (moteurs, boîte de vitesse ou autre…), ajustez les valeurs en conséquence, et vous aurez déjà une représentation plus exacte de la mondialisation. Il faut rappeler ici que la balance commerciale de l’Allemagne est largement déficitaire vis-à-vis de la plupart des pays de l’Est, ce qui est conforme à la représentation de ce schéma, et qu’en retour, elle est largement excédentaire vis-à-vis des autres pays développés. On commence à voir comment les rapports de forces donnent à la mondialisation le caractère d’une fantastique machine à concentrer les profits dans les mains de quelques entreprises transnationales.

Quelques degrés de complexité se rajoutent à cette représentation simplifiée. En premier lieu, la problématique de la balance commerciale et de la balance des paiements. Il est probable qu’à un moment donné, un ou plusieurs agents économiques des pays B & C vont acheter à crédit (le désir est trop fort) du drap à A en telle quantité qu’il va falloir financer un solde de la balance commerciale devenu structurellement négatif pour B & C, entraînant un appauvrissement des pays B & C. La dette privée vis-à-vis de A augmente dans de telles proportions qu’il arrive un moment où les banques de A refusent d’accorder leur confiance aux banques de B (en coupant les robinets du crédit). Suivant le principe général de la socialisation des pertes, il est probable que ce sera l’ensemble de la population de B qui paiera alors les pots cassés d’une dette née d’échanges privés. C’est d’autant plus vrai que dans un espace économique où une seule devise a cours, il n’y a aucun ajustement possible sur le cours des monnaies. Il ne faut pourtant pas exagérer l’importance du taux de change c’est une variable d’ajustement qui n’est pas neutre et qui est soumise aussi aux rapports de forces dans la fixation du prix relatif des monnaies. Dans notre exemple, les acteurs économiques du pays A ont tout intérêt à maintenir un cours faible pour la monnaie B (si tant est que ce soit deux monnaies différentes) : c’est un revenu marginal en terme de vente, mais c’est une source de profit non négligeable sur le vin.

L’ajout d’autres facteurs de production, en particulier les machines, ne change pas non plus fondamentalement le raisonnement. Les machines modernes sont produites par un nombre limité d’entreprises occidentales et facturées dans des devises fortes. Investir dans des machines sophistiquées n’est pas forcément une option rationnelle pour un sous-traitant d’un pays plus pauvre dans la mesure où il lui sera à la fois difficile de trouver un financement, et d’obtenir un gain réellement significatif sur ses ventes dans la mesure où les rapports de forces issus de la relation de dépendance restent inchangés. Dans la pratique, les investissements dans ces machines sont souvent la conséquence d’une délocalisation pure et simple où résultent des contraintes de volume ou de qualité imposées par le donneur d’ordre et non des choix délibérés des sous-traitants.

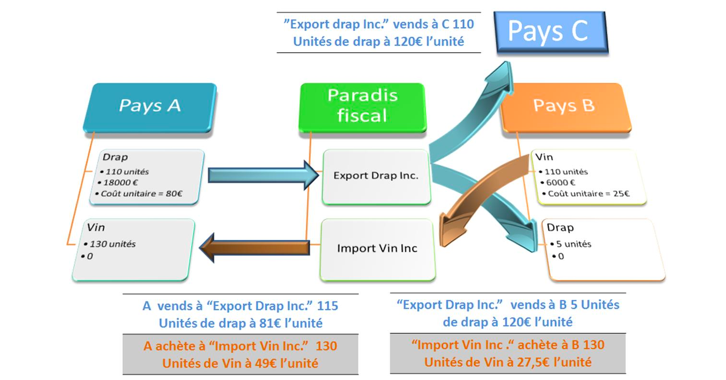

On ne peut terminer ce long développement sur Ricardo sans évoquer l’autre grand absent du schéma initial : les paradis fiscaux. Il est vrai que le recours généralisé aux paradis fiscaux par les multinationales est relativement récent. Le schéma se complexifie quelque peu, les multinationales créent des filiales qui accaparent les marges par des prix de facturation sous-évalués à l’achat et surévalués à la revente. Le mécanisme des prix de transfert a deux effets immédiatement lisibles :

– Il « exporte » les profits de A vers un paradis fiscal : le bénéfice unitaire n’est plus que de 1 € par unité en apparence pour le drap comme pour le vin dans le pays A, mais en réalité une marge de 7280 (115×39 + 130×21,5) est bien au chaud dans des comptes off-shore

– Mais ce mouvement tend aussi à dégrader la balance commerciale de A, dont une grande partie de l’excédent se trouve capté par le paradis fiscal où il exporte (virtuellement) une partie de ces draps à l’encan, et où il achète (toujours virtuellement) son vin plus cher

Il existe quelques effets de bord à cette situation. Dans un modèle ou la richesse tend à se concentrer dans quelques mains pour disparaître ensuite dans des paradis fiscaux, il est plus rentable pour les investisseurs du pays A de se concentrer sur la création de valeur par le prix (stratégie allemande du haut de gamme), par la dépendance (Apple ou Microsoft) où la prestation de service (la City de Londres). L’activité de production dans le pays d’origine importe peu, elle peut être réduite au simple assemblage de composants[iii]. Pire encore, un nouveau modèle économique voit le jour où les entreprises inventent, conçoivent et portent les produits sur le marché, mais se débarrassent aussi de leurs activités de production ou se limitent à un travail d’assemblage final. Le travail de masse disparait des pays développés qui ont à faire face à des coûts sociaux plus élevés qui ne sont plus financé par l’impôt à cause de l’évasion fiscale ! Autant dire que dans ce contexte, la question de la compétitivité est secondaire et n’intéresse pas vraiment les grandes multinationales, c’est une question qui n’intéresse que les entreprises qui n’ont pas une position dominante dans la chaîne de valeur ou qui sont toujours « empêtrées » dans les activités de production.

Une norme de profit élevée nécessite des rapports de forces favorables, des circuits d’évasion fiscale et la conquête de nouvelles terres vierges (entendez de nouveaux clients). Cette dernière nécessité évoquée par Pierre Sarton du Jonchay dans le contexte de la garantie du déficit des États s’est transposée « mutatis mutandis » en élément indispensable au maintien d’un niveau de profit élevé. La disparition des clients dans les pays développés liés à l’exportation du travail de masse[iv] doit en effet être compensée, mais cette compensation ne peut avoir lieu que par l’exportation. Évidemment, il reste le raccourci de la spéculation quand en dernier ressort le résultat reste inférieur aux attentes.

Enfin, cette quête de valeur entraîne aussi une uniformisation des produits et de notre environnement, là où le maintien de la différence et de la biodiversité devrait être la règle. En premier lieu, tout le monde cherche à copier les recettes du succès, les produits tendent à voir leur design et leurs caractéristiques s’uniformiser. Ensuite les quelques grandes agences mondiales[v] en matière de « branding », de positionnement stratégique et de marketing pratiquent à haute dose la prophétie autoréalisatrice. Elles passent en effet leur temps à convaincre leurs clients que les trends de demain seront conformes aux quelques points clés qu’ils auront identifiés. Comme elles ont de nombreux clients qui suivent leurs préconisations, ces tendances finissent par se réaliser, d’où ces magasins qui se ressemblent tous dans les centres-villes, de même, ces effets de mode qui apparaissent presque simultanément un peu partout dans le monde. C’est l’un des mécanismes de la création des normes.

La démonstration de Ricardo ne résiste pas aux conditions qui prévalent dans l’économie moderne : répartition inégale des richesses, espace illimité d’application des rapports de forces, détournement du profit dans des paradis fiscaux. Il y a juste une formidable machine à organiser la répartition du travail en vue d’accumuler plus de profit et à détourner la richesse hors des états qui la produisent.

Aucune alternative ? Le retour au protectionnisme souvent invoqué est-il une meilleure option ? Rien n’est moins sûr.

Sur le plan économique tout d’abord, il n’est pas sûr qu’un certain nombre d’activités de production aient encore un sens sur de nombreux marchés. Même en réduisant les attentes de profit, les pays dont le potentiel ne justifie pas une production locale (si tant est qu’elle soit possible pour des raisons géographiques comme le climat) verraient le prix de certains produits ou de certaines denrées s’envoler. Surtout, il existe un risque important de voir cette fermeture des frontières (même partielle) s’accompagner d’une montée des nationalismes, du repli égoïste sur un pré carré, rétrécissant non seulement le champ du commerce, mais aussi celui de la pensée. On sait les errements où nous ont menés les nationalismes, et de longues périodes de stabilité et de paix relatives prennent fin sans que rien ne le laisse réellement prévoir. Enfin, l’on sait depuis Tchernobyl que les risques majeurs ne respectent pas les frontières, que les enjeux de demain ne peuvent se limiter aux efforts de quelques nations vertueuses (y en aura-t-il ?). Des pays centrés sur la défense de leurs intérêts ne sont pas les meilleurs partenaires pour la défense d’un bien commun par définition mondial. Le contexte actuel montre ce qu’il en est dans un monde ouvert, je n’ose même pas imaginer ce qui se passerait dans un monde fermé.

Si l’on reste dans l’idée d’un commerce ouvert, quelles sont les conditions qui rendraient celui-ci profitable à l’ensemble des citoyens ? Il suffit de remonter le fil de la démonstration de Ricardo pour répondre à cette question :

- L’interdiction des paradis fiscaux : comme il est probable que cette mesure reste à jamais un vœu pieu, on peut imaginer comme alternative de couper ces États de la communauté internationale : communication internet et téléphonique, obligation de visa (suivant une procédure par définition longue et compliquée), suspension de convertibilité, le catalogue de mesures doit être tellement fourni qu’il dissuade tout État de s’ériger en paradis fiscal.

- La diminution des attentes de profits par une fiscalité plus élevée sur les profits et les revenus du capital est aussi l’un des éléments fondamentaux d’une mondialisation qui ne soit pas un simple processus de prédation. L’instauration d’un seuil plancher pour ces deux impôts n’est pas un souhait, c’est une nécessité.

- La baisse des attentes de profits peut contribuer au rééquilibrage des rapports de forces, mais elle ne suffit pas en tant que telle. Or ce rééquilibrage est un autre élément fondamental d’une mondialisation apaisée. On peut imaginer la création d’un droit international des échanges, encadrant et permettant de maintenir un certain équilibre entre contractants (par exemple, quand un donneur d’ordre représente plus de 50 % de l’activité d’un sous-traitant, instauration d’un droit de sortie du contrat, durée minimum de la relation, etc.). Dans le même ordre d’idée, le renforcement du droit des citoyens et l’instauration de droits planchers pour éviter de trop grands déséquilibres entre citoyens et entreprises ou multinationales. L’harmonisation fiscale et sociale doit être aussi obligatoire pour tous les pays partageant la même monnaie, aucun traité d’union économique ne pouvant être signé sans une telle clause.

- Enfin, il est indispensable de créer un système de compensation international de type bancor assurant un transfert effectif de la richesse générée par les pays structurellement en excédent vers les autres pays.

Utopie ? Certainement, mais que vaut-il mieux ? Essayer d’aller vaille que vaille vers une utopie, ou le choix entre le chaos d’un monde ouvert et le chaos de mondes fermés en situation de confrontation? Reste qu’à l’époque des premiers marchands, la mondialisation n’était pas seulement synonyme de profit, la route de la soie par exemple portait un enchantement tel qu’il a subsisté jusqu’à nous. Boukhara, Samarcande, Marco Polo, ces noms nous font encore rêver, non par les profits qu’ils ont générés, mais par la part de rêve et d’aventures qu’ils portaient et portent encore. Au-delà du fantasme, le récit de Marco Polo est celui de quelqu’un de suffisamment ouvert et curieux pour tenter de s’inscrire dans la culture de son hôte, il décrit une forme d’ouverture où le métissage n’est pas un risque, mais une opportunité, où l’échange est synonyme de l’enrichissement mutuel des esprits. C’est le bon côté de la mondialisation, ne le perdons pas sous prétexte de nous dresser en ultime rempart d’une civilisation soi-disant supérieure, ou sous prétexte de protéger les gens aisés contre les visées de bien plus riches ou de bien plus pauvres qu’eux.

[i] Deux ans après la défaite de Napoléon à Waterloo, l’homme qui usa de la force pour ouvrir certaines frontières et en fermer d’autres.

[ii] « Le Prix » (2010) de Paul Jorion.

[iii] Le maintien de la production finale pour une grande partie en Allemagne est plus une contrainte marketing, celle du « made in Germany » qu’une nécessité issue de savoir-faire qui seraient spécifique à l’Allemagne.

[iv] Ou la substitution de machines en lieu et place du travail humain au nom de la compétitivité.

[v] 6 % du PIB anglais provient du revenu des agences de communication, de « branding » et autre « design stratégique », sans compter la part perdue dans les paradis fiscaux.

Vous posez la question de l’impuissance écologique du capitalisme, je suis entièrement d’accord avec vous : Exemple, COCA COLA :…