Billet invité

La productivité est sur la sellette. Elle baisserait depuis quelques années. Mais de quelle productivité s’agit-il ? Les économistes distinguent la productivité du travail, la productivité du capital et ce qu’ils dénomment la productivité globale des facteurs.

La productivité du travail s’explique d’elle-même. C’est le nombre de pièces, les quantités, produites par unité de temps. C’est facilement mesurable pour une activité donnée dans une usine ou un bureau ; pour les services, par exemple, combien de feuilles de maladie traitées par jour par telle personne dans un centre d’assurance maladie. Ça se complique évidemment, quand il s’agit de travailler sur l’usine ou le bureau tout entier, où l’on produit des biens et services fort différents. Et que dire aussi de la nation dont le PIB est constitué de millions d’activités. Pour mesurer la productivité nationale du travail, on prend le PIB en volume, c’est-à-dire à prix constants et on le divise par le nombre d’actifs.

On retrouve la question, déjà vieille, du prix Nobel (1987) Robert Solow s’étonnant qu’avec l’informatique, la productivité n’ait pas fait un bond spectaculaire. D’excellents confrères comme Patrick Artus proposent plusieurs explications. D’abord la comptabilité nationale ne sait pas valoriser la qualité des services, comme elle le fait pour les biens matériels. Le PIB, le numérateur de la productivité, est donc peut-être sous estimé. Un autre souligne que les services « offerts » gratuitement par les Google, Facebook et autres, ne sont logiquement pas comptés dans le PIB (comme d’ailleurs les services domestiques). Et l’OCDE souligne que la chute de la « productivité globale des facteurs » peut aussi s’expliquer par le fait que la crise de 2008 a fait chuter le PIB qui en est le numérateur.

La mystérieuse panne de productivité actuelle provoque l’affolement chez certains économistes. C’est contraire à la logique. Aujourd’hui plus encore qu’à l’époque, la pénétration, dans toutes les industries, des technologies de l’information et de la communication aurait dû donner une impulsion décisive à la productivité. Or elle est censée stagner depuis plusieurs années, bien avant la crise de 2008.

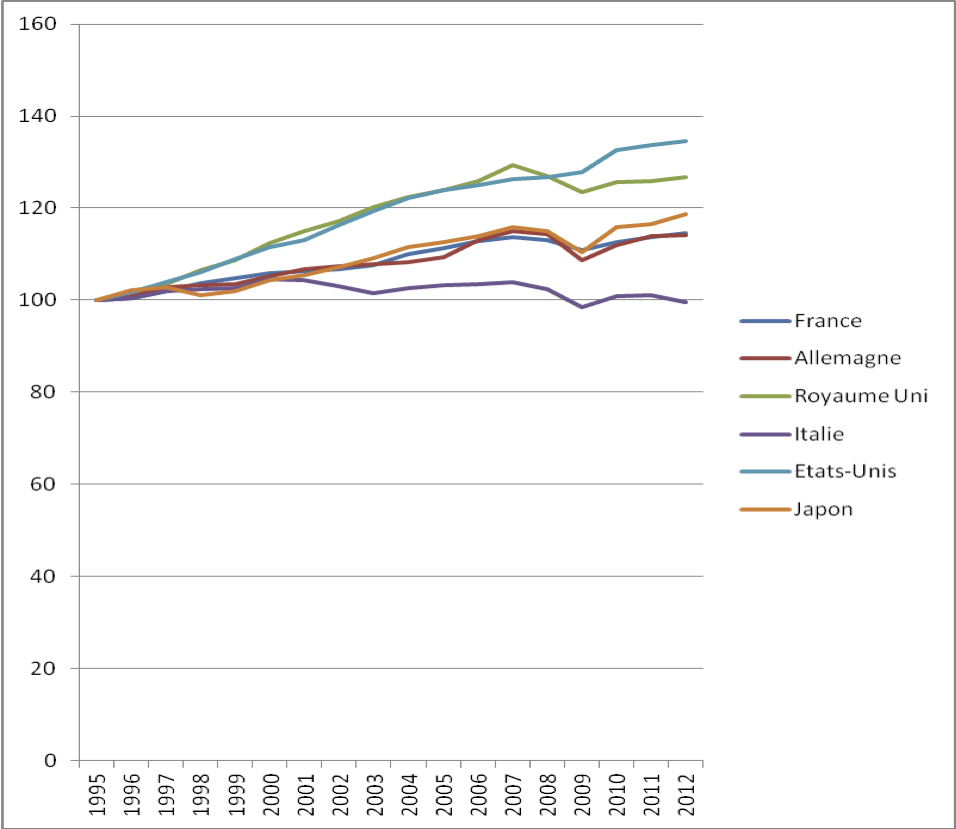

Parmi les types de productivité évoqués en préambule, la seule qui ait un sens est celle du travail. Or, selon les courbes suivantes calculées à partir des données de l’OCDE, si elle semble plafonner, elle ne recule qu’en Italie, et son mode de calcul qui donne un grand poids au PIB en volume donne du même coup un grand poids à la crise que nous vivons depuis 2008.

Il en va d’ailleurs à peu près de même de la « productivité totale des facteurs », concept inventé par les économistes à partir des dérivées partielles des fameuses – et fumeuses – fonctions de production. On constate là effectivement un déclin plutôt qu’une pause, en raison de l’abondance du capital mis en jeu depuis ces dates. Lequel intrigue d’ailleurs mon excellent collègue Patrick Artus (Le Monde, 1er juillet) car contrairement à la « loi » économique passée : « on a eu beau accroître le capital par salarié, cela n’a pas accéléré la productivité du travail ».

En vérité, cette productivité du travail elle-même, dès qu’on dépasse le niveau de l’atelier ou de la chaine de production, perd peu à peu du sens. Il est facile de mesurer le nombre de véhicules qui sortent d’une chaîne de montage par unité de temps et de le diviser par les emplois directs de travailleurs sur la chaîne. Cela se complique un peu quand on veut inclure aussi les emplois « moins » directs, d’encadrement, de contrôle, etc. La « productivité » du travail a encore un sens quand on mesure le nombre total de véhicules produits et vendus par l’entreprise, divisé par ses effectifs totaux. Il y a encore une certaine comparabilité possible entre firmes. Encore que le niveau de gamme, c’est-à-dire la qualité moyenne du produit, n’est pas le même.

On peut de même mesurer la « productivité » d’un(e) employé(e) de l’assurance maladie ou du service des cartes d’identité et passeports dans une mairie. Mais la comparabilité avec une complémentaire santé privée ou un service de préfecture devient beaucoup plus délicate.

Que dire alors, quand on prétend mesurer la productivité nationale du travail, en agrégeant toutes les valeurs ajoutées dans le PIB (celles-ci étant, pour l’administration, mesurée par les salaires versés !), qu’on déflate ensuite, qu’on met en accroissements relatifs et qu’on rapporte à celui des effectifs. Et quels effectifs ? Salariés et non salariés, ou population active totale ? Et ces « productivités » sont-elles comparables, quand le secteur financier pèse 15 % du PIB en Grande Bretagne, et 6 % dans les autres pays ? Quand l’industrie ne pèse plus que 12 % en France et encore plus de 20 % en Allemagne ?

Dernier problème : au-delà de la productivité, la production varie en fonction de la demande et des stocks. Il lui arrive de stagner ou de baisser. Mais voici alors une fraction dont le numérateur baisse et qui, si les effectifs ne s’adaptent pas tout de suite, fait baisser artificiellement la productivité si celle-ci est calculée à partir des emplois. La baisse est pire encore si le calcul est effectué sur la population active, qui inclut elle les chômeurs.

Finalement, la « productivité » n’a de sens que pour des comparaisons entre productions assez voisines, comme stimulant pour chaque entreprise du secteur, et comme mode de calcul des divers intéressements.

En vérité, la productivité augmente en permanence de manière fractale entre tous les secteurs et tous les niveaux et il est absolument certain que les technologies de l’information et de la communication sont aujourd’hui un facteur essentiel de sa croissance. Si l’on a du mal à la mesurer globalement, il y a un indice qui ne trompe pas : les taux de chômage d’aujourd’hui, en Europe, sont partout plus haut qu’il y a trente ans. On considère que 5 % est un seuil. En 1960, c’était 3 %, sauf pour l’Italie ! Et les pays qui exposent les plus faibles taux de chômage sont aussi ceux ou la population active disponible augmente le moins. En dessous, si l’on peut dire, la productivité poursuit sa course. Ce qui conduit à une conséquence sans doute naïve, mais logique, il y aurait moins de chômage si le temps de travail était réduit. Au prorata de la productivité pourrait-on presque dire ! Ce n’est plus le salaire qu’il faut indexer sur la productivité, c’est le temps de travail… négativement ! Mais allez faire comprendre cela aux dirigeants des principaux pays pour qu’ils le fassent ensemble.

|

Taux de chômage |

Croissance de la population active disponible |

|||

|

1968-1972 |

2007-2012 |

1968-1972 |

2007-2012 |

|

| France |

2,42 |

9,03 | 1,03 |

0,57 |

| Allemagne |

0,82 |

7,03 | 0,66 |

0,13 |

| Grande-Bretagne |

2,48 |

7,13 | -0,11 |

0,5 |

| Italie |

5,62 |

7,82 | -0,39 |

0,4 |

| États-Unis |

4,54 |

7,72 | 2,12 |

0,4 |

| Japon |

1,2 |

4,53 | 0,67 |

-0,17 |

Sources : OCDE (Perspectives économiques mai 2012 et Statistiques rétrospectives 1960-80)

Des explosions entendues dans le centre de l’Iran • FRANCE 24 https://youtu.be/tWymm1EcMDs?si=o5FddAeR0PeTujxe Les États-Unis bloquent l’adhésion pleine et entière des…