-

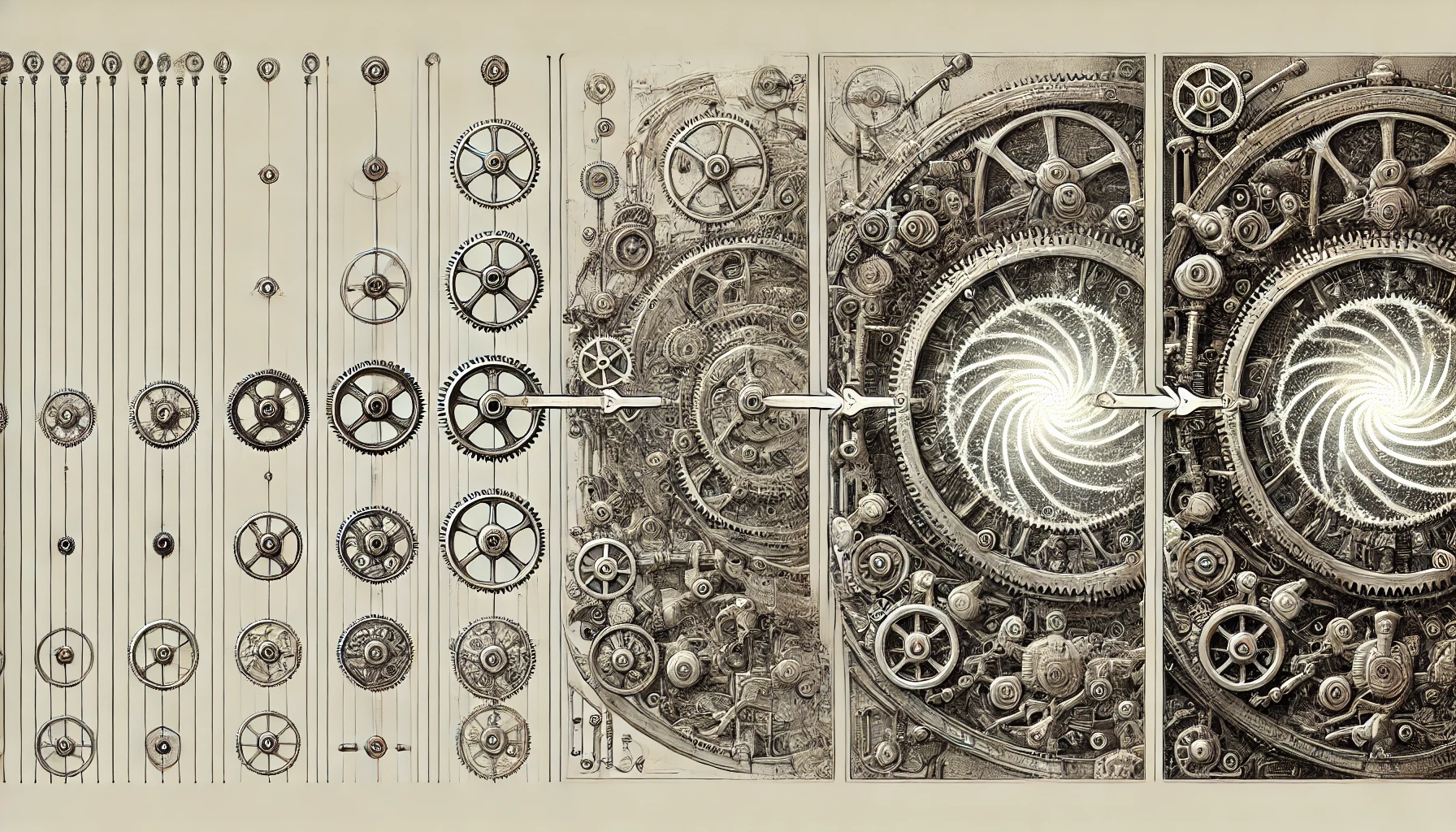

UN NOUVEAU « NOUS » POUR DES TEMPS NOUVEAUX. XIII. Le gain en taille

-

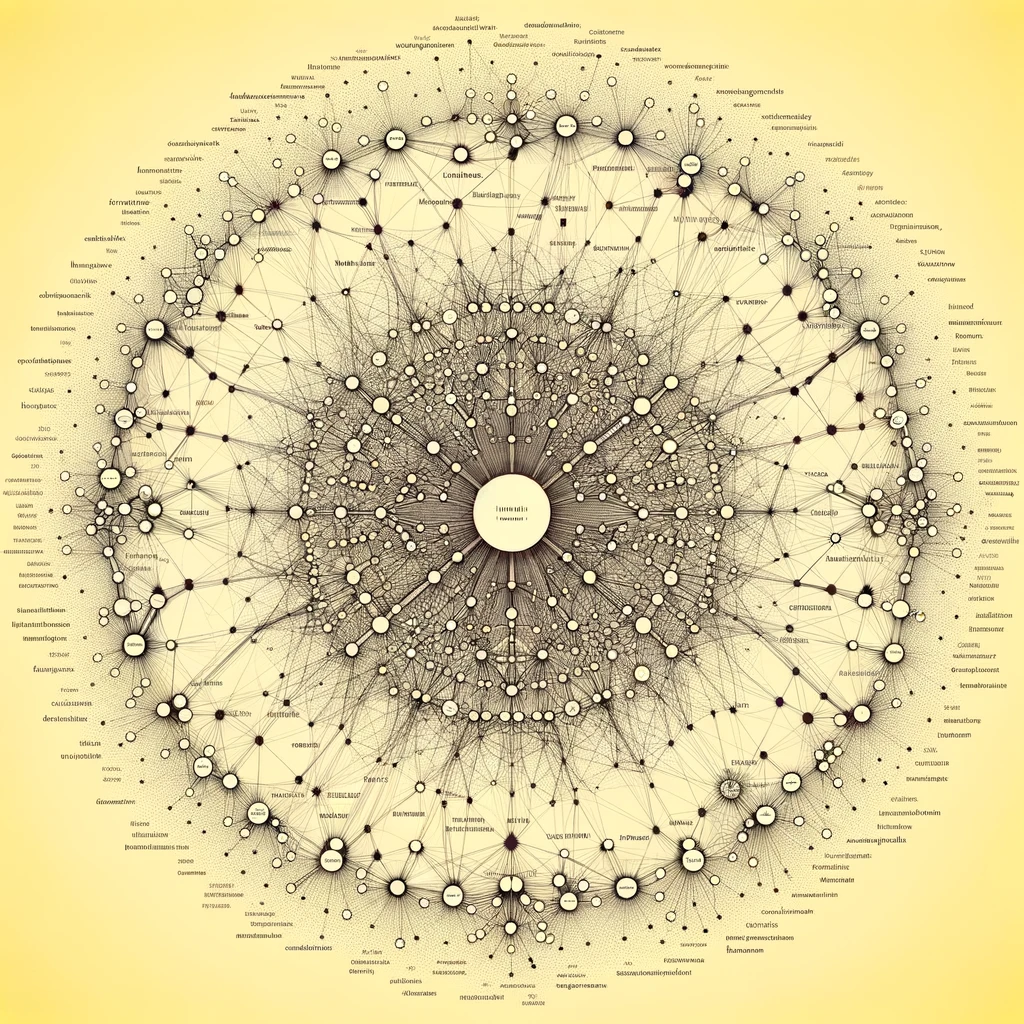

Xerfi Canal – Pourquoi ChatGPT comprend le sens de la phrase

-

Oblast de Koursk : l’inqualifiable provocation … d’une légitime contre-offensive …

-

Grands Modèles de Langage : Pourquoi les réseaux neuronaux ont-ils réussi là où la linguistique échouait ?, par Claude Roux

-

Vidéo – Thought as Word Dynamics #19 – Making speech out of memory

-

Vidéo – Thought as Word Dynamics #18 – A sentence is a path in the dictionary

-

Vidéo – Thought as Word Dynamics #17 – What is Objective Reality?

-

14 mars 2023 : le jour où le genre humain fut assailli par le doute VII. Nos théories linguistiques s’égaraient

-

Vidéo – Thought as Word Dynamics #15 – Taking the best from East and West

-

Vidéo – Thought as Word Dynamics #12 – How are virgin neurones colonised?

-

L’ontologie génétique (OG) et la dynamique des mots : une comparaison des systèmes complexes

-

Vidéo – Thought as Word Dynamics #9 – « Penetrable » vs « impenetrable »

-

Vidéo – Thought as Word Dynamics #8 – Word pairs and Hebbian reinforcement

-

Vidéo – Thought as Word Dynamics #7 – Memory traces have an emotional value

-

Vidéo – Thought as Word Dynamics #6 – The blocks of thought are word-pairs

En réponse à M. Poutine qualifiant l’incursion des forces ukrainiennes dans l’oblast russe de Koursk, qui débuta mardi, de « provocation », le ministre américain des affaires étrangères, M. Blinken, a…

En réponse à M. Poutine qualifiant l’incursion des forces ukrainiennes dans l’oblast russe de Koursk, qui débuta mardi, de « provocation », le ministre américain des affaires étrangères, M. Blinken, a…