-

Les Rencontres Élisée Reclus – Abandonner le mythe de l’économie triomphante : une question existentielle pour l’humanité ?, à Bruxelles le 25 novembre 2023 – Une force négative : le ressentiment / Une ambition positive : un monde sans argent

-

Vidéo – L’or et le bitcoin

-

IMAGINE, demain le monde : L’argent, en fait, c’est quoi ?, N° 107, janvier-février 2015

IMAGINE, demain le monde, mais aujourd’hui en librairie. Ma seconde chronique pour ce magazine.

L’argent, en fait, c’est quoi ?

On sait que Marx a bâti son ouvrage monumental et magistral Le capital (1867) sur la distinction entre « valeur d’usage » et « valeur d’échange », des notions dont il attribuait la…

-

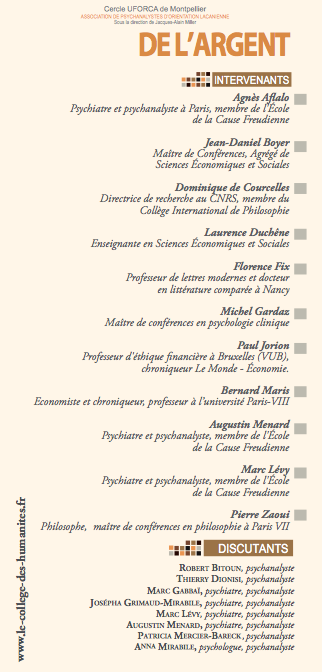

LE COLLÈGE DES HUMANITÉS, De l’argent, au Centre Rabelais à Montpellier les 21 et 22 septembre 2013

-

Argent : on a perdu le mode d’emploi, par Pierre Sarton du Jonchay