-

Cambridge University II. Le spectre d’Elsie R. Masson

-

Cambridge University I. Le projet d’une histoire de l’anthropologie

-

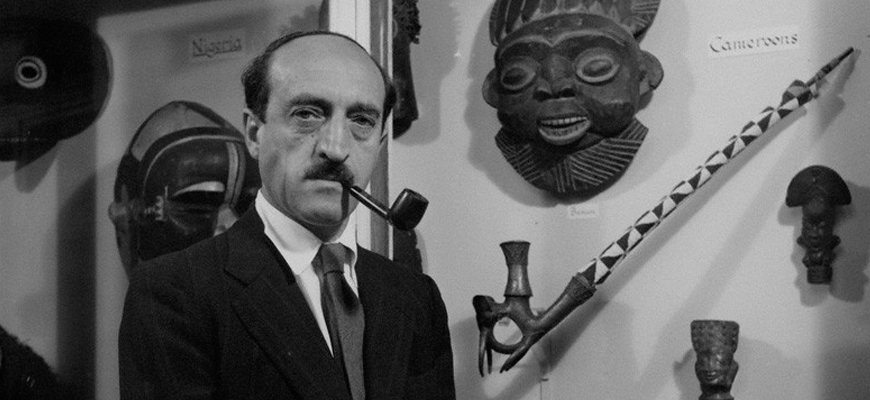

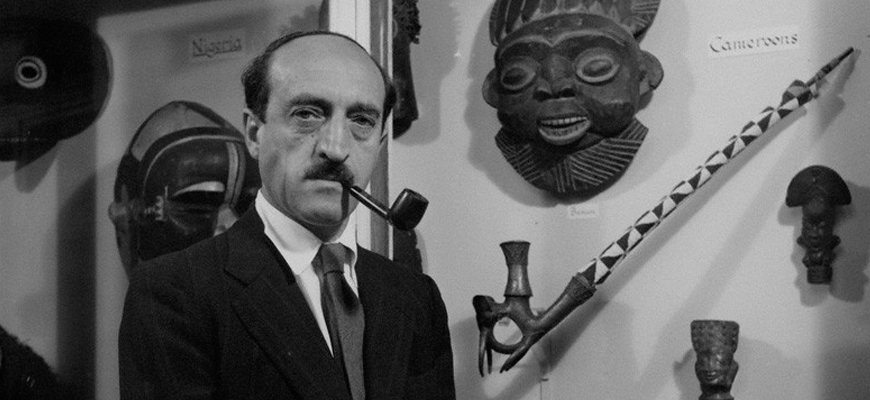

Meyer Fortes (1906 – 1983)

-

Gloire à nos grands maîtres !

À la conclusion d’une séance de psychanalyse ce matin, je me suis dit : « Qu’aurais-je pu entendre sans les réflexions de Lacan sur le nom ? » Comme m’est revenue avant-hier l’observation de Pouillon sur le côté « approximatif » des cultures humaines. Comme l’illustration des « hypothèses saturantes » par…

-

Meyer Fortes (1906 – 1983)

Leach était tout particulièrement enthousiasmé par notre projet d’histoire de l’anthropologie. Quand j’allais le voir pour lui faire part de mes progrès dans l’écriture, il m’attendait souvent avec impatience, ayant glané de nouvelles…

Leach était tout particulièrement enthousiasmé par notre projet d’histoire de l’anthropologie. Quand j’allais le voir pour lui faire part de mes progrès dans l’écriture, il m’attendait souvent avec impatience, ayant glané de nouvelles… J’ai déjà rédigé il y a près de cinq ans

J’ai déjà rédigé il y a près de cinq ans