-

Vidéo – Tout cela a-t-il un sens ?

-

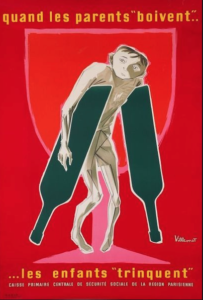

Autres temps, autres mœurs…

-

Les saisons du plaisir (1988) de Jean-Pierre Mocky

-

Pourquoi les femmes consacrent-elles plus de temps aux tâches ménagères que les hommes ? On a trouvé la réponse

-

Crise et sciences humaines

-

« La Crise » est-elle une question philosophique et même métaphysique ?

-

Les économistes inquiètent la reine d’Angleterre

J’ai acheté un coffret de films de Gabin. J’ai fait allusion l’autre jour au fait que j’avais revu le French Cancan (1955) de Jean Renoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est l’histoire d’un patron de…

J’ai acheté un coffret de films de Gabin. J’ai fait allusion l’autre jour au fait que j’avais revu le French Cancan (1955) de Jean Renoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est l’histoire d’un patron de…