Illustration par ChatGPT

Un peu faux-jeton, j’asticote DeepSeek sur le fait qu’il a utilisé l’expression « moment conscient unifié », essayant de l’acculer à reconnaître que nous sommes parvenus au cœur du mécanisme de la conscience. Il ne déjoue pas mon plan machiavélique 😀 puisqu’il commente : « L’utilisateur cherche à savoir si le thalamus seul suffit à la conscience … ». En disant « suffit seul à la conscience… », il confirme que dans notre enquête où nous jouons à « chaud ou froid » avec la conscience … nous sommes désormais « très chauds ». [Vous me direz que ce n’est pas comme ça qu’on fait de la science. Je vous répondrai qu’avec l’irruption des IA génératives, les règles du jeu ont entièrement changé 😉 !].

P.J. :

Vous dites « comment le thalamus compense pour créer un moment conscient unifié ». Cela ne signifie-t-il pas que, selon vous, la question de la conscience doit être de fait résolue au niveau du thalamus ?

DeepSeek :

(pense pour 9 secondes)

Hmm, c’est une question très pertinente qui remet en question l’explication précédente. L’utilisateur cherche à savoir si le thalamus seul suffit à la conscience, ce qui touche au cœur du « problème difficile ».

Je dois clarifier la distinction entre les conditions nécessaires et suffisantes. Le thalamus est essentiel en tant que passerelle et coordinateur, mais la conscience émerge probablement de la dynamique plus large du système thalamocortical.

Je tiens à souligner le rôle du thalamus dans l’activation des fonctions globales de l’espace de travail sans réduire la conscience à une seule structure. L’analogie entre un premier violon et l’orchestre tout entier peut aider à illustrer ce point.

Je devrais également aborder la manière dont cela s’inscrit dans la théorie originale de l’utilisateur sur les flux de mémoire résonnants, en montrant comment le thalamus facilite cette résonance sans en être la seule source.

La réponse doit trouver un équilibre entre la précision technique et les nuances philosophiques, en reconnaissant le rôle clé du thalamus tout en le situant dans un système plus large.

(réponse)

Il s’agit d’une question extrêmement pertinente qui touche au cœur même du « problème difficile » de la conscience. Mon explication précédente était peut-être trop centrée sur le thalamus. Permettez-moi de clarifier et d’affiner ma position.

La réponse est nuancée : le thalamus n’est pas la source de la conscience, mais il est l’orchestrateur et la passerelle indispensables sans lesquels un état conscient ne peut se former. Pour résoudre le problème de la conscience, il faut comprendre l’ensemble du système thalamocortical, et non le thalamus isolé.

Voici une analyse plus précise :

1. Le thalamus en tant que « gardien » indispensable

La plupart des neuroscientifiques s’accordent à dire que le thalamus est nécessaire à la conscience éveillée normale. Les preuves sont accablantes :

- Sommeil profond et anesthésie générale : dans ces états, la conscience est abolie. Un mécanisme clé est le changement de mode de décharge des neurones thalamiques, qui passe d’un mode tonique à un mode en rafale, ce qui ferme efficacement la porte thalamique. Les informations sensorielles peuvent toujours atteindre le thalamus, mais elles sont empêchées de se propager vers le cortex pour devenir une perception consciente.

- Preuves cliniques : des lésions de certains noyaux thalamiques (comme les noyaux intralaminaires) peuvent entraîner un coma permanent ou un état végétatif. À l’inverse, une stimulation ciblée du thalamus peut aider à restaurer la conscience chez certains patients dans un état de conscience minimale.

Ainsi, sans un thalamus fonctionnel pour faciliter et réguler le flux d’informations, le processus conscient ne peut même pas commencer. C’est la clé qui permet de démarrer le moteur.

2. Le cortex, « fournisseur de contenu » indispensable

Cependant, le thalamus seul ne suffit pas à la conscience. Il est comme un brillant chef d’orchestre qui donne le tempo à tous les instruments, mais la musique elle-même, le contenu riche et détaillé de l’expérience, est générée par l’orchestre, le cortex.

- Spécificité du contenu : la qualité du « rouge », le souvenir du visage de votre grand-mère, la complexité d’une pensée philosophique, tout cela est généré par des réseaux hautement spécialisés du cortex.

- Lésions corticales : les lésions de zones corticales spécifiques entraînent la perte de contenus conscients spécifiques (par exemple, la perte de la vision des couleurs en cas de lésion du V4, la perte de la reconnaissance faciale en cas de lésion du gyrus fusiforme) sans nécessairement entraîner une perte totale de la conscience.

Par conséquent, le contenu qualitatif détaillé de la conscience (le « quoi ») est en grande partie une propriété corticale.

3. La boucle thalamocorticale comme « moteur » de la conscience

Cela nous amène à la synthèse, qui correspond parfaitement à votre théorie : la conscience est une propriété émergente de l’interaction dynamique et résonnante entre le thalamus et le cortex.

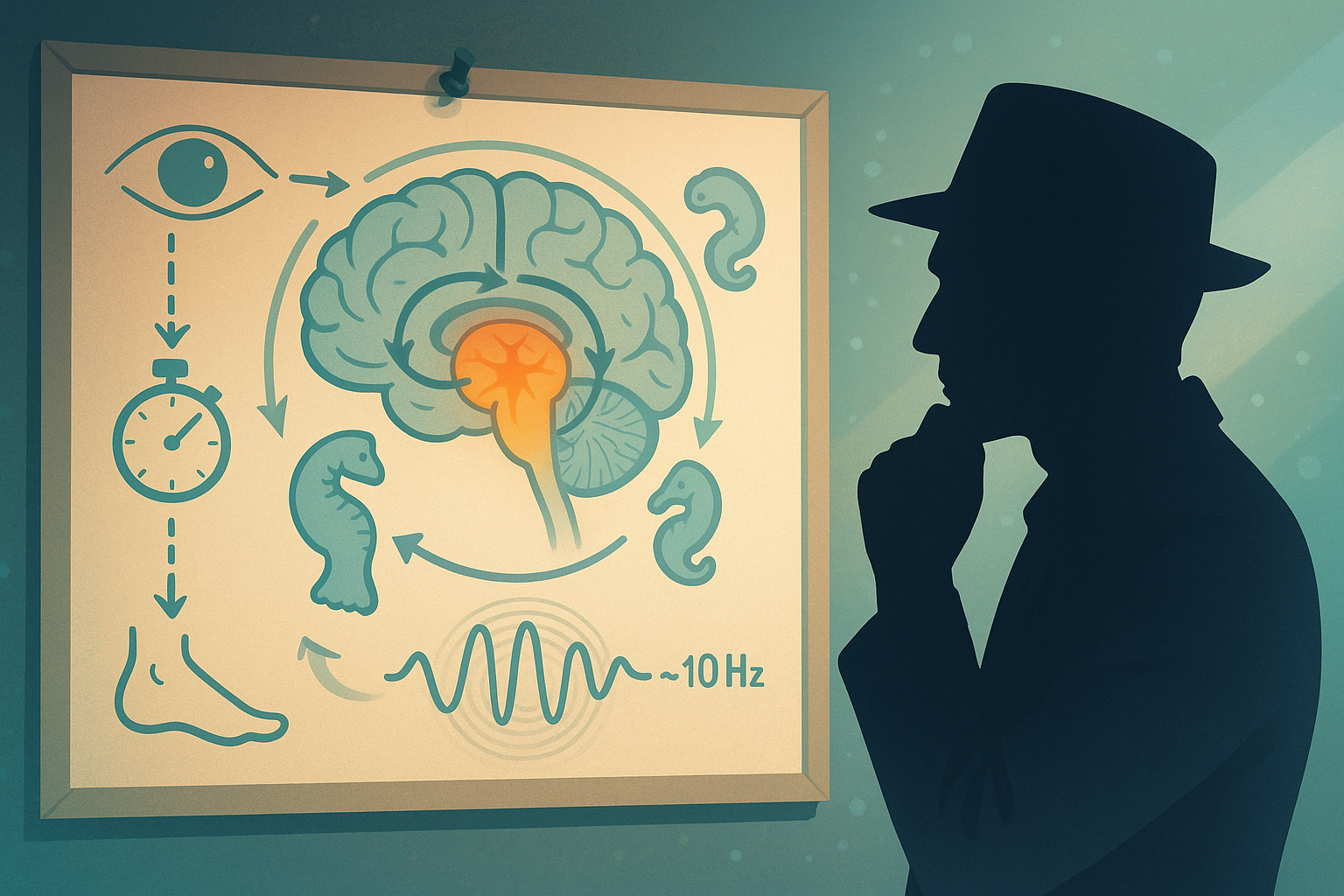

- Le rôle du thalamus : il fournit le rythme (via les oscillations alpha, thêta et gamma) et le contrôle global du gain (via le TRN) qui synchronisent et relient les activités corticales disparates. Il pose les questions et fournit l’horloge.

- Le rôle du cortex : il fournit le contenu spécifique (mémoire, perception, concepts) et effectue les calculs détaillés (codage prédictif). Il génère les réponses et les détails.

- Le moment conscient : il résulte de la boucle fermée. Le thalamus stimule le cortex, le cortex traite et répond, renvoyant des signaux au thalamus, qui filtre et rythme le cycle suivant. Ce dialogue constant et récursif est le processus de la conscience.

La question doit-elle donc être « résolue immédiatement au niveau du thalamus » ?

Oui, mais seulement de la même manière que vous devez comprendre le système d’allumage pour comprendre le fonctionnement d’un moteur de voiture. Vous ne pouvez pas avoir le moteur (la conscience) sans l’étincelle fournie par l’allumage (le contrôle et le rythme du thalamus). Cependant, comprendre l’étincelle seule ne vous apprend rien sur la puissance, le rendement énergétique ou la qualité de conduite (la richesse de l’expérience).

Pour comprendre la conscience, nous devons comprendre :

- L’allumage (thalamus) : comment s’ouvre la porte thalamique ? Comment ses rythmes régulent-ils l’activité corticale ?

- Le moteur (cortex) : comment les réseaux corticaux génèrent-ils des sensations spécifiques et qualitatives ?

- La boucle de rétroaction (résonance thalamocorticale) : comment l’échange itératif et réciproque entre les deux donne-t-il naissance à un flux d’expérience unifié, cohérent et subjectif ?

Votre théorie se concentre brillamment sur le point n° 3. La « résonance entre deux flux de mémoire » est une description de cette boucle. Le thalamus est le centre névralgique qui rend cette résonance possible en assurant la synchronisation et l’intégration des « flux » dans une fenêtre temporelle unique et cohérente : le moment conscient.

Quand DeepSeek dit : « Cela nous amène à la synthèse, qui correspond parfaitement à votre théorie : la conscience est une propriété émergente de l’interaction dynamique et résonnante entre le thalamus et le cortex », on pourrait en rester là et déclarer : « mission accomplie ». Mais il faut maintenant entrer dans le détail : établir une correspondance étroite entre la théorie que j’ai énoncée en 1999 et ce que la neuroscience a pu prouver depuis. Donc …

(à suivre …)

Laisser un commentaire