Billet invité

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ : procession annuelle des membres d’un parti ou d’un groupe de pression autour des totems et moulins à prière qui lui sont chers. Degré zéro de l’activité quodlibétique sur l’échelle scolastique. Autant le philosophe s’apparente au chien, si l’on en croit Platon (République, II, 375 E-376 B), parce que, ajoute Rabelais (Prologue de Gargantua), comme lui il quête dans l’os qu’il ronge la « substantificque mouelle », autant nos étudiants occasionnels s’apparentent au serin par leur aptitude à reprendre sur le même ton, d’une année sur l’autre, les mêmes éléments de langage. Prenons un exemple encore bien frais : l’université d’été 2013 du Mouvement des Entreprises DE France (MEDEF) à Jouy-en-Josas, dans les locaux d’HEC. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, patron de la société d’équipements électroniques Radiall, invité des Matins d’été de France Culture le jeudi 29 août, s’attend tellement peu à l’enclenchement d’une révolution copernicienne dans l’un quelconque des ateliers de réflexion de cette université qu’il égrène sans complexe, histoire que tout soit bouclé avant même qu’on en discute vraiment, le chapelet des lieux communs du discours patronal, petites boules devenues pulvérulentes à force d’être retâtées par le même lama ploutolâtre, dans ses réincarnations successives. Petit florilège, pour que le lecteur mesure à quelles altitudes l’infusion estivale projette la vapeur neuronale de ceux qui pensent l’avenir pour nous, plus exactement sur nous, à la façon des gras physiocrates d’antan qui encourageaient leurs paysans à donner le meilleur d’eux-mêmes depuis leur chaise à porteurs :

– Pierre Gattaz, galvanisé par la présence du général de division et patron de la Légion Étrangère Christophe de Saint-Chamas, venu briefer tout ce beau monde sur l’esprit d’équipe, met en avant, la main sur le cœur, son « combat pour l’emploi et pour le pays ». Il se campe lui-même en entrepreneur modèle. Les mauvaises langues diront que c’est surtout un héritier et ce, à double titre, puisque l’entreprise qu’il dirige, il la tient de son père, lequel fut président du CNPF, l’ancêtre du MEDEF. Le sacro-saint risque, dont il s’est fait l’un des chantres les plus extatiques, il n’a pas dû l’éprouver autant dans sa chair que les (forcément) « jeunes entrepreneurs » qui commencent avec un petit capital et un gros emprunt. Afin d’amortir cette entame belliqueuse, Gattaz a soin de préciser : « Ce n’est pas un combat de droite ou de gauche. » Cela allait de soi, voyons. Y aurait-il motif de le suspecter de se battre contre l’emploi et contre son pays ? Allons bon. Voilà qu’il instille le doute en cherchant à l’écarter.

– « Le moteur de développement de la France, le moteur de la croissance, le moteur de l’emploi, de la création de richesses du pays, c’est l’entreprise. […] [D]epuis 30 ans, on n’a pas bien compris ça. » Tiens, 30 ans, comme par hasard. Au pifomètre et à la louche, il y a 30 ans, la gauche socialiste, en éclaireur des chars soviétiques, arrivait au pouvoir. Brrrr ! Le gotha patronal en frissonne encore. Cela tombe bien, un certain discours à droite soutient que les maux actuels de la France, comme l’augmentation continue du chômage ou l’explosion du déficit et de la dépense publics, sont des séquelles de ce traumatisme. À part cela, le MEDEF n’entre pas dans le jeu politique. Qu’espère faire Gattaz en ressortant ce nombre magique à tout bout de champ, sous le nez du gouvernement socialiste de M. Ayrault ? Lui donner honte des lambeaux d’idéaux qu’il lui reste ? Forcer le Président Hollande, après qu’il est allé à Canossa pour se faire pardonner ses sorties sur la finance ennemie, à baiser la mule de la présidente du FMI ? Notons au passage que l’entreprise marchande est seule considérée comme à même d’apporter la prospérité. Le secteur non marchand est ignoré, alors qu’on l’étudie de plus en plus, même à HEC. Nous nous rassurerons en nous disant qu’il vaut mieux qu’il ne soit pas aperçu de tels prédateurs.

– « Ceux qui pilotent ce moteur ne savent pas l’utiliser. » La formulation est intéressante. Nous extrapolons de ce qui précède que cette remarque s’adresse au politique, mais il pourrait s’agir aussi bien d’un aveu du degré de compréhension réel des phénomènes économiques au sein du patronat français. Après tout, le « pilote » principal du moteur, c’est l’entrepreneur, non ?

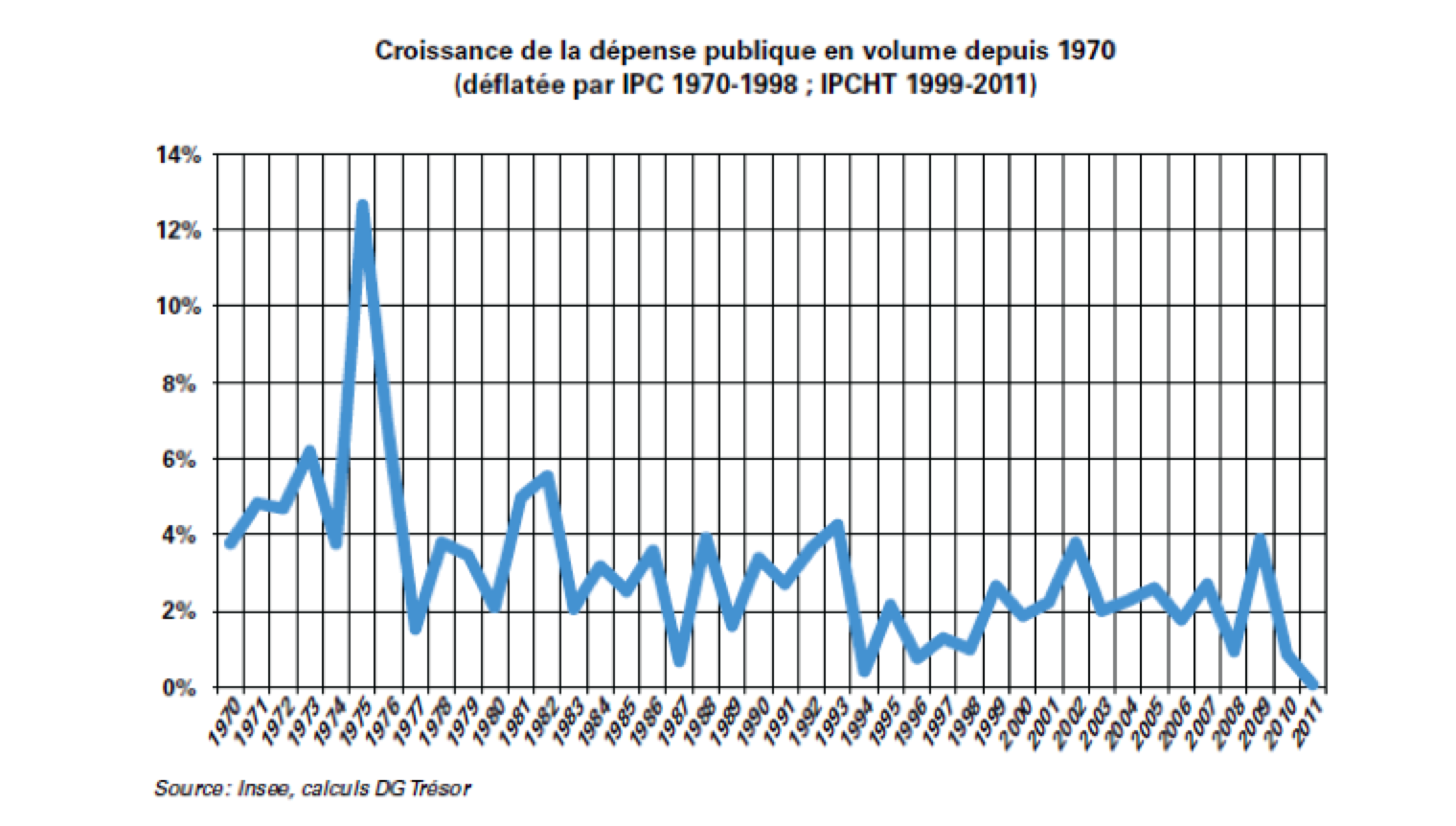

– Le problème, THE problème, pour Gattaz, ce n’est pas la finance casino qui vampirise la finance d’investissement, ce ne sont pas les salaires trop bas, c’est que « cela fait 30 ans que les dépenses publiques dérivent dans notre pays ». 30 ans, derechef. Il en remet une louche, au cas où nous aurions échappé, dans notre yourte ardéchoise, à trente ans de rabâchage. « Les dépenses publiques représentent 57 % du PIB contre 45 % en Allemagne. […] On a 1150 milliards de dépenses publiques. » Si l’interviewer de France Culture avait des doutes sur la pertinence du lien ainsi établi entre dépenses publiques et PIB[i], il les a gardés pour lui. En 2010, Hervé Novelli, ancien PDG des établissements Janton et secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’artisanat, des PME, etc., dans le gouvernement Fillon II, nous servait à peu près le même brouet : « Nous dépensons 55 % du PIB. […] En Allemagne, c’est entre 5 et 10 points de moins. » Nihil novi sub sole. Avec un tel raisonnement, on pourrait s’amuser, comme le fit Francisco Vergara sur Le Monde.fr, le 14 novembre 2011, à additionner les dépenses de deux secteurs institutionnels faisant partie des sept acteurs économiques identifiés par l’INSEE : les ménages et les sociétés non financières. En 2010, la dépense des ménages (en consommation finale) se montait à 1084,8 milliards d’euros, celle des sociétés non financière (en achats aux autres secteurs institutionnels et en salaires), à 1928,2 milliards. Le PIB français de 2010 est dépassé de 56 %. Cela aurait-il plus de sens d’affirmer, dans la foulée de Novelli, que les sociétés non financières dépensent à elles seules 99,8 % du produit intérieur ? Non. Toute dépense est à mettre en regard des recettes. Dépense publique, pour Gattaz, rime du même au même avec gabegie publique. Il refuse de voir que pour bon nombre de citoyens mal nés, cette dépense permet un rattrapage de niveau et de qualité de vie jusqu’au seuil du confortable. Quant à la comparaison des niveaux de dépenses publiques entre pays qui ne partagent pas la même définition des périmètres d’affectation, comme en conviennent les experts de l’OCDE eux-mêmes, elle est tout bonnement risible.

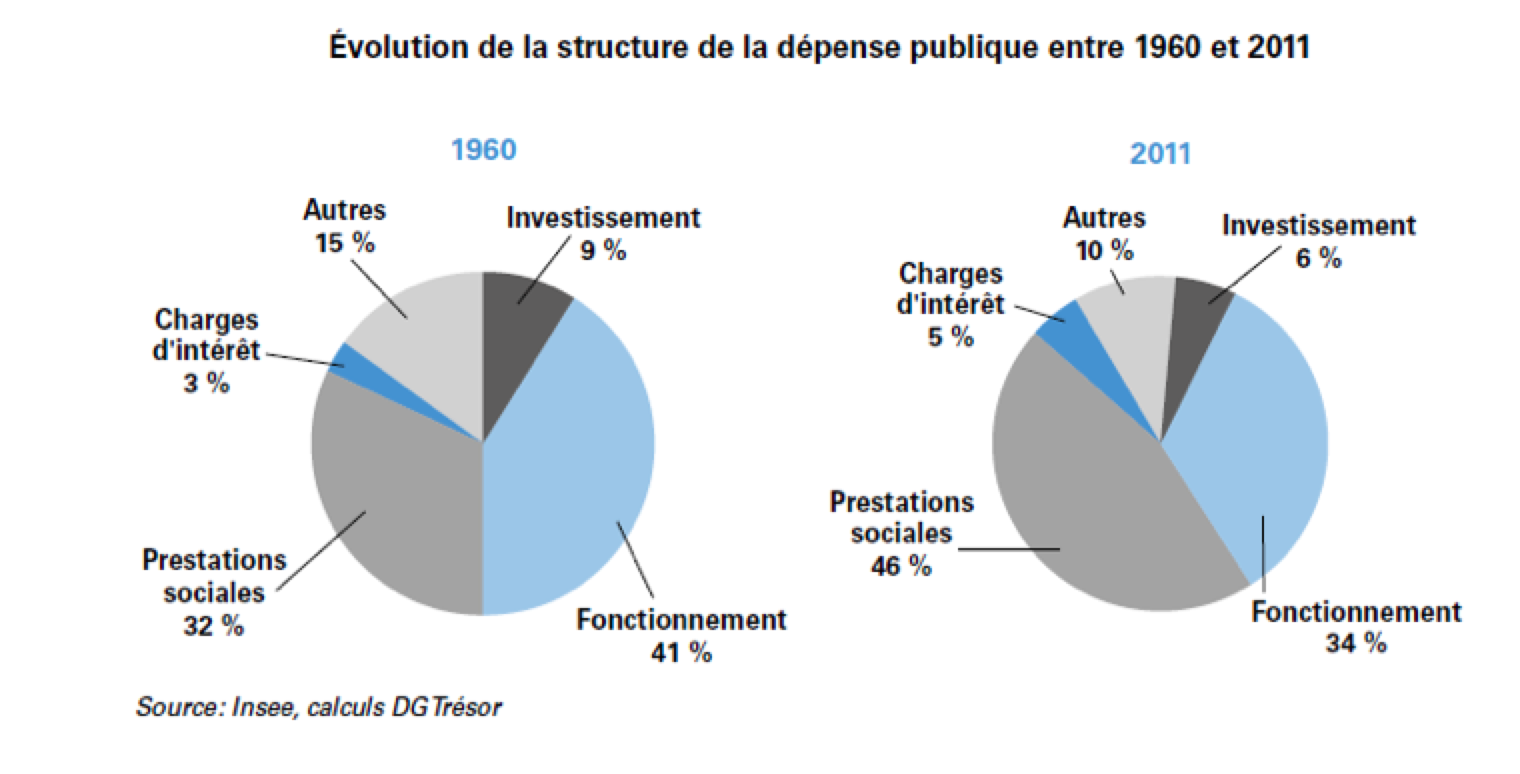

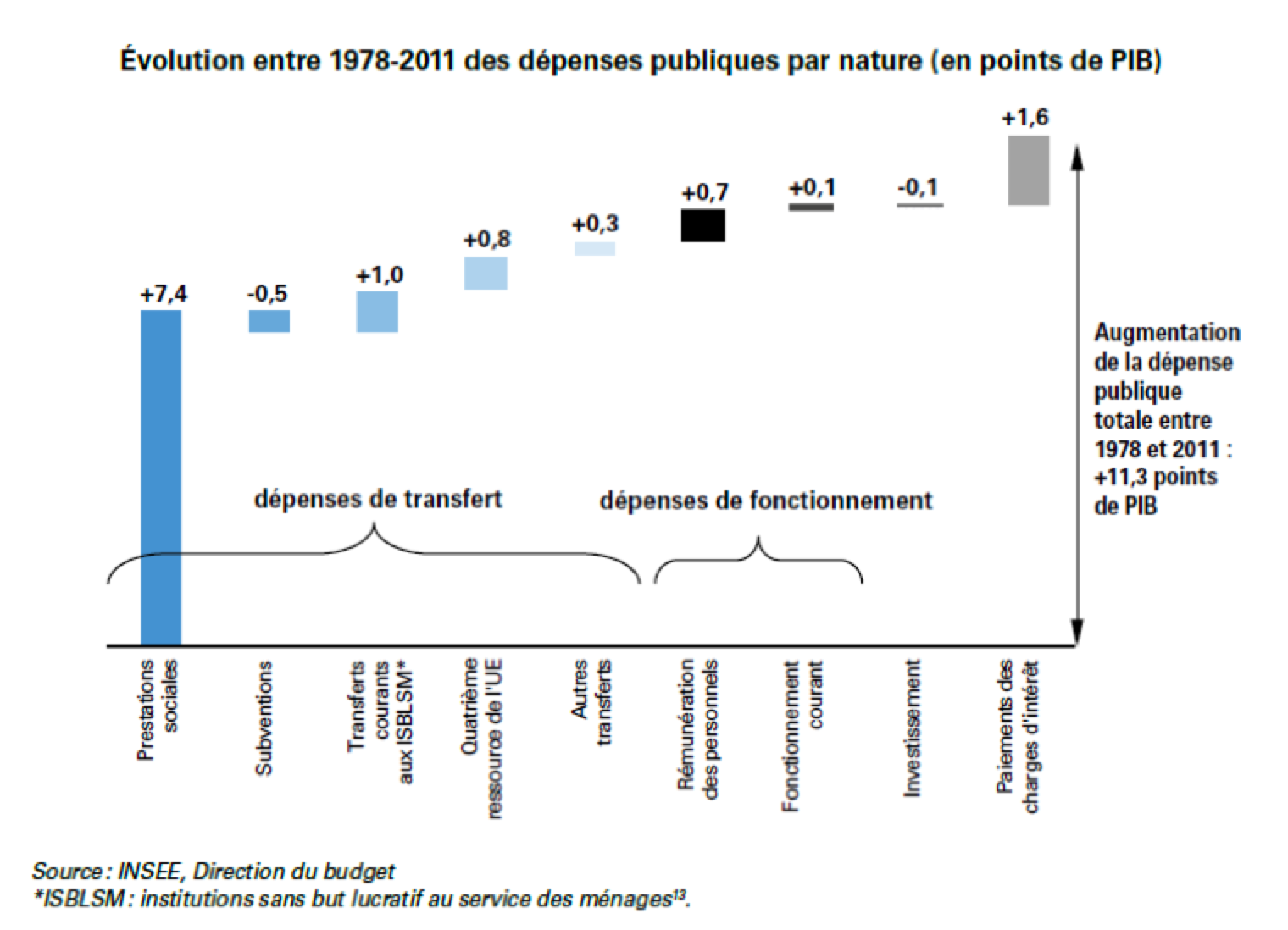

Voici trois figures éclairantes sur le sujet des dépenses publiques françaises, tirées d’un rapport pour le Projet de loi de finance 2013 :

NB : La troisième figure nous indique l’origine du rapprochement fait par les massacreurs de la compensation sociale entre PIB et dépenses publiques : l’INSEE soi-même. L’INSEE ne prend le PIB que comme référent bon à tous les usages et il faut avoir de très vagues notions de comptabilité ou une mauvaise foi à la puissance 30 pour en inférer qu’une relation nécessaire unit celui-ci à celles-là.

La plus grosse augmentation concerne les prestations sociales, qui sont le molleton des accidentés du système. S’il y a vraiment eu « explosion des dépenses » (on appréciera le potentiel déflagratoire de ces infimes 7,4 %), c’est ce poste-là qu’il convient d’incriminer franchement, ce que Gattaz ne fait évidemment pas, tant est grand son souci du bien-être des salariés.

– « Je n’arrête pas de parler d’une France qui gagne. » Le serin tire vanité de ce qu’il se répète à la perfection, toujours au diapason de lui-même. Nous comprenons que le patronat snobe la France qui perd. Ne pas en parler la fera sans doute disparaître du paysage. Le gain seul exalte Pierre Gattaz, qui a monté un projet « fabuleux », qualificatif élogieux qu’il se décerne à lui-même, en toute modestie : « 2020, la France qui gagne. » La France, pas les Français. On soupèsera cette innovation majeure en ayant à l’esprit l’importance qu’a pu revêtir pour les révolutionnaires le passage du titre de « Roi de France » à celui de « Roi des Français » (article 2 du chapitre II de la Constitution de 1791). Enfin, on mesurera le rapport de ce « fabuleux » projet à l’affabulation publicitaire en remarquant que le gain, de même que la croissance dans la bouche de ses apôtres les plus absolutistes, se dispense d’objet (que gagne-t-on exactement ?).

– « Nous avons l’impression qu’on ne nous comprend pas, qu’on ne comprend pas la mondialisation et qu’en effet on ne va pas décoller. » La minute Calimero. Ce « on » englobe les hommes politiques hostiles à l’économie de marché et la part du grand public qui trouve inconfortable d’avoir à faire son nid sous la supervision des vautours. Cela fait encore trop de monde, apparemment, or la mondialisation, pour « décoller », pour s’arracher à la gravité de la cogestion raisonnée et rejoindre la sphère élastique de l’épanouissement illimité, a besoin du monde, de ses ressources en combustible fossile et en comburant humain.

– « Si vous faites le choix de l’économie et de l’entreprise, eh bien nous pouvons recréer de la croissance et faire en sorte que le chômage redescende au-dessous de 7 %. » « Vous » ? C’est à moi qu’on parle ? La formulation est étrange. Elle laisse entendre que si la croissance est en berne et que le chômage progresse, c’est parce que moi et d’autres nous n’accordons pas à l’entreprise la place qui lui revient dans l’économie. La crise serait une mesure de rétorsion contre les peuples. Soit la puissance capitaliste contrôle effectivement le cours des évènements et elle le détraque exprès pour briser par le chantage à l’apocalypse les résistances qui s’expriment ici et là, soit elle ne le contrôle pas ou plus mais prétend le contraire pour être la dernière à pâtir de son inexorable détraquement.

– « Je crois à la reprise mondiale. Je crois que l’Allemagne va continuer de caracoler. » Avec des croyances pareilles, on restaure à coup sûr la confiance. « Mon souci : […] est-ce que la France va prendre le vent de la reprise mondiale ? » Cela tombe bien, la reprise mondiale, c’est du vent.

– « Si on ne fait que taxer les entreprises, […] la France restera encalminée, avec un taux de chômage très élevé. » Bien sûr, l’obsolescence de certains métiers, la mécanisation des tâches répétitives, la délocalisation compétitive, le siphonage des marges par les dividendes actionnariaux et les rémunérations patronales astronomiques (décollage oblige) ne sont pour rien dans la fonte de l’emploi salarié. Méchant impôt qui force les charognards à coordonner le partage et le gain !

– « Le problème des retraites est extrêmement simple : nous vivons de plus en plus vieux et nous avons de moins en moins d’actifs pour payer les pensions de nos retraités. […] C’est un problème mathématique qui a été réglé dans tous les pays responsables du monde en augmentant l’âge légal. » À problème simple, réponse simpliste. Gattaz semble ignorer que la durée de vie en bonne santé diminue et qu’une vieillesse heureuse, prospère et ingambe réduirait, par le jeu de la solidarité intergénérationnelle, la charge des prestations sociales, qu’il juge à mots couverts excessive.

– Pour faire baisser le coût du travail, voici sa solution miracle : augmentons pendant 3 ans la TVA d’un point par an et la CSG d’un demi point. On obtiendrait ainsi l’équivalent des 34 milliards correspondant au transfert des cotisations familiales proposé par le gouvernement. Taxer le consommateur n’aura pas d’impact, selon lui, sur la bonne marche de l’économie. Le consommateur consommera toujours, en effet, même si sa consommation devait se borner aux produits d’entretien physiologiques, mais il sera vite obligé, à ce rythme, de se rabattre sur les cochonneries à petits prix de l’agro-industrie. Sa retraite, pour autant qu’il y ait encore droit, risque d’être écourtée.

– « Les Allemands ont fait le pari de l’emploi et de l’entreprise [sous Schröder] et ils n’ont pas fait le pari de la consommation. » Le plan du patronat français devient d’un coup plus clair. La compétitivité en est le maître-mot. Il faut miser sur les exportations. Dans un premier temps, convertissons nos salariés au modèle allemand. Dans un second temps, alignons les salaires sur ceux du Bangladesh. Gattaz ne dit pas cela ? Mais si. Il ne cache pas son admiration pour ceux des Philippins, des Indonésiens ou des Indiens qui ont « de l’appétit pour la mondialisation ». Pense-t-il à Lakshmi Mittal, que sa boulimie conquérante et parasitaire constitue en Gargantua de la mondialisation ? Non point. Il pense à cette main d’œuvre innombrable, sous-payée, captive d’un travail déshumanisant, dont « l’appétit » ressortit davantage à l’instinct de survie qu’à l’adhésion enthousiaste.

– « Le marché, c’est le monde. » Le monde comme marchandise : définition honnête de la mondialisation. Quand la marchandise aura été livrée, que restera-t-il à l’homme ?

– Gattaz revient sur la nécessité, selon lui, de prendre exemple sur l’Allemagne. Si le coût du travail en France continue d’être de 35 euros de l’heure, contre 32 en Allemagne et 28 en moyenne en Europe, on va droit dans le mur. Vu l’état du salariat allemand, après passage dans le presse-purée des lois Hartz, je trouve le mur français un tantinet plus attirant, pas vous ? Qu’une telle insanité puisse être encore de nos jours proférée, reçue et applaudie comme un argument massue passe le concevable. C’est à croire que les patrons n’achètent plus Challenges. Voici pourtant ce qu’on pouvait y lire le 19 janvier 2012 :

« Le coût du travail est-il plus élevé qu’en Allemagne ?

Dans l’industrie, secteur le plus exposé à la concurrence mondiale, il est très proche en France de celui de l’Allemagne. Selon l’OCDE, le coût du travail manufacturier en France s’établit à 47.475 euros par salarié en 2008, contre 46.202 euros outre-Rhin. Mais si l’on calcule le coût horaire, le salarié français est un peu moins cher que l’allemand, à 31,10 euros, contre 32,70 euros. En fait, il est difficile de savoir quel pays devance l’autre. d’après les derniers chiffres de l’INSEE, le coût horaire du travail dans l’industrie manufacturière était en 2008 de 33,16 euros… L’économiste Philippe Askenazy a calculé que, selon les sources européennes ou américaines, un salarié allemand peut être de 12 % moins cher à 15 % plus cher qu’un français ! Tout dépend si l’on prend en compte les coûts de recrutement, les frais de cantine, les entreprises de moins de dix salariés, etc. Sans parler des diverses façons de calculer le temps de travail. En revanche, tous les économistes et indices s’accordent pour dire que le coût du travail progresse bien plus vite en France depuis les années 2000 […]. Un handicap majeur.

Pourquoi la France a-t-elle rattrapé l’Allemagne ?

Les deux pays ont choisi des modèles de croissance opposés. En France, les salaires réels ont progressé régulièrement depuis 1999 (+14 %), y compris lors des crises, permettant à la consommation de résister. Outre-Rhin, ils ont stagné. « Les syndicats allemands ont accepté un pacte de compétitivité, souligne René Lasserre, directeur du Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine. Les salaires ont évolué en fonction de la productivité des entreprises afin de favoriser l’emploi. » Patrick Artus, directeur des études économiques de Natixis, précise que « les lois Hartz ont aussi durci les conditions d’indemnisation du chômage et poussé les Allemands à accepter des postes moins bien payés ».

Parallèlement, l’État allemand a ramené le niveau des charges sociales de 44 % du salaire en 2005 à 38,6 % (52,5 % en France) ; surtout, la part patronale n’atteint plus que 19,3 % (25 % en France hors complémentaires). L’Allemagne a reculé l’âge de la retraite et comprimé les pensions pour maîtriser les cotisations. Et augmenté la TVA de 3 points en 2007, dont 1 point pour baisser les cotisations chômage selon le principe de la TVA sociale. »[ii]

– 95 % des rapports (pourcentage au hasard de l’inspiration ?), paraît-il, disent la même chose que le MEDEF : « Nous avons un problème de compétitivité en France. » À quoi est-il dû ? À un coût du travail et à une fiscalité sur les entreprises trop élevés. Ah bon ? Je croyais qu’il était dû au haut rendement de la production d’âneries du MEDEF. Je tombe des nues, vraiment. Au nom du slogan ravageur « Taxer n’est pas réformer », Gattaz plaide pour une suppression de l’ISF et de la taxe à 75 %, au motif que ce sont des « marqueurs politiques » décourageants. Il ne se pose pas la question de savoir pourquoi on a recours à ces marqueurs primitifs. C’est l’homme qui est décourageant quand l’argent tinte à ses oreilles. La quête du gain, comme la quête du graal, vous met sur le chemin du dépouillement, à ce détail près que la première vous rend avide de dépouiller autrui, alors que la seconde vous presse de vous dépouiller vous-même. Il faut arrêter le « dogme », martèle Gattaz. Il veut dire par là qu’il faut arrêter de faire de la politique, que le dogme du marché est préférable au dogme politique. Pour regagner de la marge de manœuvre, répète-t-il, il importe de baisser les dépenses publiques : « Le carnet de chèques est ouvert [depuis 30 ans] sur le dos des salariés, des ménages et des entreprises. » Les dépenses publiques ne profitent bien entendu ni aux salariés, ni aux ménages, ni aux entreprises. Réduisons-les drastiquement. On s’en remettra pour le reste à la main invisible d’Adam Smith. On la cherche encore. Trop invisible sans doute.

– « La plupart des pays se développent et nous sommes en concurrence fiscale, sociale, économique. » Moralité, parmi les squales, faisons-nous squales. Gattaz n’envisage pas un seul instant que la concurrence puisse se fonder sur le mieux-disant plutôt que sur le moins-disant. Si on pratique l’impôt « marqueur » (au fer rouge ?), on poussera à l’exil les actionnaires, les investisseurs (intéressante et sans doute involontaire démarcation entre actionnaires et investisseurs animés par l’affectio societatis[iii] qui dénie aux premiers toute utilité), les grands chercheurs (quid des petits, on les ligote à leur siège devant une chaîne d’assemblage, on les tue ?).

Si tous ces gens partent parce que le pays ne leur rapporte pas assez, eh bien bon vent ! La vénalité ne fait pas bon ménage avec le sens du bien commun.

– Le MEDEF se veut à la pointe du combat environnemental. Les fers de lance de ce combat, selon Gattaz – retenons-nous de rire – sont EDF, AREVA, Schneider. Si l’on taxe trop de tels écolo-entrepreneurs parce qu’ils pollueraient de temps à autre, on menace directement des centaines de milliers d’emplois. Rien que cela. L’habituel chantage à l’emploi. Cela lui fait une belle troisième jambe boursouflée, au salarié irradié, d’apprendre qu’en haut lieu on se soucie plus de son emploi que de sa vie.

– « Il y a un principe de précaution dans la Constitution qui est anti entrepreneurial. » Une nouvelle fois, la charge est sonnée contre le principe de précaution, frein à l’innovation, à l’investissement compétitif, etc. Si la Constitution gêne Pierre Gattaz, je lui suggère d’entrer dans le jeu politique pour la changer. Ah non, c’est vrai. J’oubliais. Le MEDEF n’est ni de droite ni de gauche. Il y a une autre solution : le coup d’État. Il doit bien rester quelques Chicago Boys prêts à reprendre du service. La révolution bolivarienne les a mis au chômage. À votre bon cœur, Messieurs !

– « Nos entreprises ont les plus faibles rentabilités d’Europe. » Si cette faible rentabilité est due au taux élevé de la contribution sociale, la société serait bien bête de s’en inquiéter.

– « L’entreprise est la plus belle cellule humaine après la famille. » Les nostalgiques de Pétain verseront une larme.

– L’interview se conclut par un éloge vibrant du petit actionnariat, qui souffre du décri où le gros est tombé. L’actionnaire, c’est parfois M. Durand, M. Dupont, c’est votre grand-père, votre cousin, des amis disposés à mettre 1000, 2000 euros dans la start-up que vous venez de créer. Pierre Gattaz doit vivre dans une France parallèle à la nôtre, sur un autre plan physique. Dans un pays où le revenu médian est de 1675 euros brut, où certaines aides, pour les bas revenus, sont conditionnées à l’absence d’épargne, les 1000 ou 2000 euros dont il parle ne se trouvent pas dans la poches du péquin moyen. Il doit savoir, du reste, que l’actionnariat individuel est mal en point, en France, et pas seulement en France, si l’on en croit la Federation of European Securities Exchanges (FESE). 7,1 millions il y a dix ans, les actionnaires individuels ne seraient plus que 4,2 millions. Dans la société Total, ils ne représentent que 8,4 % de l’ensemble, les actionnaires institutionnels se taillant la part du lion (87 %). M’est avis que c’est plutôt aux gros actionnaires individuels que songe Gattaz quand il demande la suppression de l’ISF et de la taxe à 75 %. Parmi tous ces drôles d’animaux, bien malin qui pourrait dire lesquels sont plus préoccupés de développement que de rendement.

Conclusion : Il peut paraître vain de faire l’exégèse de pareilles élucubrations, si l’on se rapporte aux analyses essentielles qui ont été produites ici. Pourtant, ce sont ces élucubrations-là qui rencontrent un écho auprès des décideurs politiques de tous bords, quoique l’extinction du politique soit le rêve le moins secret du MEDEF. Le campus d’HEC aura vu défiler mercredi et jeudi derniers cinq membres du gouvernement socialiste : Pierre Moscovici, ministre de l’économie, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, Bernard Cazeneuve, ministre délégué au budget, Fleur Pellerin, ministre déléguée aux PME, et Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat. Aucun ne s’est enhardi à rappeler le patron des patrons à l’ordre constitutionnel.

[i] Sur l’usage abusif qui est fait de cet indicateur par beaucoup d’analystes, voir mon billet PIB, indicateur synthétique de la misère intellectuelle (http://www.pauljorion.com/blog/?p=36592).

[ii] Lien : http://www.challenges.fr/economie/20110113.CHA4516/la-verite-sur-le-cout-du-travail-en-france-et-en-allemagne.html.

[iii] L’affectio societatis est « la volonté de chaque associé de collaborer effectivement à l’exploitation d’un fonds dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec les autres associés » (Arnaud Charpentier, Les actionnaires dans la gouvernance des sociétés cotées françaises, Mémoire de Master2, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, juin 2012, p. 17. La qualification juridique du contrat de société suppose l’affectio societatis.

… des images de Chine … https://www.facebook.com/reel/1855320045036543