Billet invité

Les discours officiels justifient l’érosion progressive de l’État social par la contrainte que font peser les déficits budgétaires. Dans le même temps, ils font de la compétitivité des entreprises le credo et le seul horizon de la politique économique. Ces deux aspects d’un discours gestionnaire et dogmatique qui est devenu la norme politique d’aujourd’hui ne sont pas aussi indépendants qu’il n’y paraît au premier abord. Le monde économique proclame à longueur de journée qu’il est impossible d’augmenter les impôts au nom d’une compétitivité insuffisante. Pour seul substitut, l’État rêve du retour de la croissance, potion miracle qui permettrait à la fois d’augmenter les recettes fiscales et l’emploi. Illusion dangereuse qui ignore les évolutions longues de la productivité et de l’emploi. Pour autant, il faut regarder la situation actuelle dans toute sa complexité et ce long billet est en partie une réponse et un complément à deux billets déjà anciens de Zébu (27 octobre et 30 octobre) sur la productivité et la robotisation.

Je voudrais montrer dans cette série de billets l’impossibilité de concilier dans le contexte qui est le nôtre deux types d’action politique. D’un côté, celle qui serait dédiée aux « impératifs » de productivité et compétitivité, au nom des bienfaits supposés d’une économie florissante, leitmotiv du gouvernement et des organisations patronales. De l’autre, une politique qui affirme vouloir défendre la solidarité nationale, les sacrifices consentis ne le seraient que pour préserver l’essentiel, autrement dit, se couper le petit doigt plutôt qu’être victime de la gangrène qui semble pourtant inévitable. Depuis plusieurs années, les compromis qui sont présentés par le pouvoir politique reflètent au mieux une absence de choix, au pire un cynisme sans limites.

Dans le contexte actuel des rapports de forces, c’est une illusion d’imaginer que l’on peut se passer de choix radicaux, les citoyens en ont parfaitement conscience. C’est ce qui profite entre autres à certains partis populistes de droite, l’habilité tactique consiste à présenter pour ces partis une radicalité qui ne s’adresse qu’à l’autre. Pour autant, la stratégie du bouc émissaire comme celle du compromis ont leurs limites puisqu’elles ne s’adressent jamais au fond du problème. Il faut rappeler les concepts fondamentaux qui sont au cœur du débat pour comprendre cette incompatibilité croissante et éclairer les alternatives politiques.

Productivité

La productivité est l’une des notions dont on parle le plus, sans jamais s’interroger sur sa mesure. La productivité est un ratio d’efficacité qui est censé évaluer la contribution d’un facteur (le travail ou le capital) à la production de l’entreprise. S’agissant d’efficacité, elle devrait se mesurer dans un rapport purement matériel, par exemple entre le nombre d’unités produites et le nombre d’employés, de machines, ou la quantité d’heures travaillées. Une telle mesure ne permet malheureusement aucune comparaison entre secteurs d’activité. Même entre entreprises produisant des biens similaires, la comparaison reste malaisée, tant la quantité totale de travail (de l’homme ou de la machine) incorporée dans le bien produit peut varier d’un objet à l’autre et entre les usines. Mesurer l’efficacité d’une machine ne dit rien non plus de son coût : une machine extraordinairement efficace qui coûterait des millions d’Euros pour produire des biens très bon marché et à faible marge unitaire n’a pas grand sens du point de vue de la gestion des entreprises. La productivité ne peut donc pas être considérée comme l’alpha et l’oméga du processus de production, ce point sera discuté plus en détail dans la partie consacrée à la compétitivité.

Pour obtenir des mesures comparables, la mesure de la productivité du travail[i] mélange donc des choux et des carottes en rapportant la valeur ajoutée (une valeur monétaire) à la quantité d’heures travaillées qui mesure une donnée « physique ». La productivité du capital est quant à elle plus cohérente, elle consiste à rapporter la valeur ajoutée produite au volume de capital utilisé, les deux étant mesurés par une valeur monétaire. Pourtant, dans le monde réel, à partir du moment où interviennent des prix (de vente, d’achat) et la monnaie, un certain nombre de rapports de forces sont à l’œuvre qui biaisent la mesure, j’y reviendrai ultérieurement.

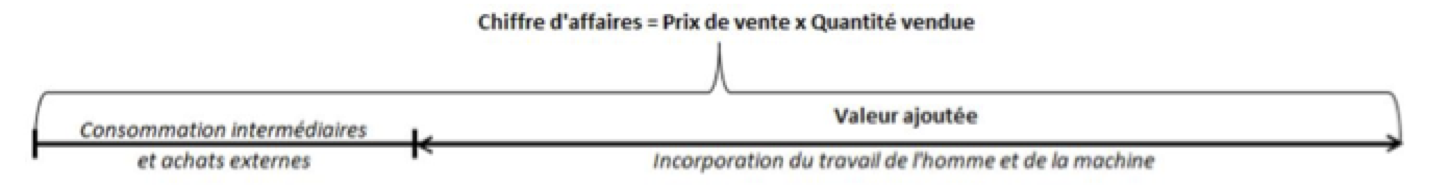

Si l’on prend par exemple la valeur ajoutée, celle-ci est en première approximation la mesure monétaire d’un surplus, celui qui serait généré par l’incorporation du travail de l’homme et de la machine[ii] aux biens ou prestations achetés pour produire un bien ou offrir un service. Il faut entendre ici le terme « d’incorporation » au sens large. Il représente non seulement un pur travail de production et de transformation, mais aussi un travail logistique et commercial, par exemple celui qui consiste à apporter le produit dans un point de vente à proximité du consommateur, et à réaliser la vente. De même on peut mesurer comptablement une valeur ajoutée dans le travail d’intermédiation bancaire réalisé par les machines ou les traders: emprunter auprès d’une banque centrale ou d’autres établissements financiers à un certain taux d’intérêt et à vendre des crédits à un taux supérieur.

Si la mesure de la productivité du travail en partant de la Valeur ajoutée a un sens, c’est celui de la quête du profit. Une partie de la Valeur ajoutée sert à rémunérer d’un côté le travail des hommes sous forme de salaire et de l’autre les avances en capital sous toutes leurs formes (crédit, actions), la productivité est donc un enjeu majeur. Plus un processus de production est efficace, c’est-à-dire moins il nécessite de travail humain, et plus il reste une fraction importante pour rémunérer le capital. Encore faut-il que les produits et les services offerts trouvent preneurs. La recherche des gains de productivité est donc un des plus puissants moteurs de l’économie capitaliste depuis ses origines. Je voudrais rappeler dans ce premier billet les différentes stratégies à l’œuvre pour obtenir un tel résultat.

La combinaison initiale entre capital et travail donne un certain niveau de productivité, elle reflète en général l’état de la technique au moment où l’outil de production est mis en œuvre ainsi que les standards de la profession. Pourtant cette combinaison n’est idéale que le jour où la production démarre (ou le service est lancé). Il est probable que les outils mis en œuvre quelques mois plus tard seront plus efficaces, car les standards évoluent constamment.

On peut illustrer cette idée par quelques chiffres théoriques dont les variations nous permettront de comprendre comment des actions portant sur l’organisation, l’automatisation ou la relation avec les clients ou les fournisseurs permettent d’obtenir des gains de productivité.

La Valeur ajoutée est la différence entre le chiffre d’affaires et les consommations intermédiaires (y compris les variations de stock) et achats externes, ici, 100 000 et 40 000

Je vais me focaliser dans la suite de ce billet sur la productivité horaire apparente. Quatre stratégies de base permettent d’obtenir des gains de productivité.

La stratégie historique du capitalisme en matière de gains de productivité, c’est la division du travail en tâches élémentaires, c’est celle qui fonde entre autres le passage de l’artisanat à l’industrie. C’est une approche bien antérieure aux écrits de Charles Taylor. On trouve ainsi des processus de production spécialisée dès l’antiquité en Chine[iii]. Le Taylorisme et le Fordisme sont en réalité une « mise à plat » au sens propre du terme de cette spécialisation des tâches. Celles-ci sont juxtaposées dans un enchaînement logique, dont l’aboutissement industriel est la chaîne de production qui combine la parcellisation du travail et la minimisation de la logistique interne. Une telle division existe aussi dans la bureaucratie. Plus on décompose la fabrication d’un objet ou la création d’un service en processus élémentaire, moins il y a de temps passé sur chacun des processus. On peut essayer d’accélérer la cadence, mais on bute alors sur des limites de faisabilité pour chaque opération élémentaire qui nécessite une quantité de temps incompressible. Outre l’automatisation sur laquelle je reviendrais, une décomposition encore plus fine du travail permet d’obtenir un tel résultat, ce qui revient à ajouter des postes de production sur la chaîne de montage pour pouvoir réduire le temps passé sur chaque poste de travail. Cette décomposition a toutefois des limites dès qu’il est nécessaire d’introduire une certaine flexibilité sur les chaînes de production. Une décomposition trop fine devient alors contre-productive, car certaines tâches ne sont pas effectuées systématiquement, ce qui pourrait conduire à des personnes ou des machines partiellement inoccupées dans le processus. Il faut noter que du point de vue industriel, l’opération est réversible, la réduction du volume s’accompagne de la réduction du nombre de postes sur la chaîne, car les cadences varient dans des fourchettes étroites, une dégradation de la productivité est synonyme d’une rémunération moindre des avances en capital.

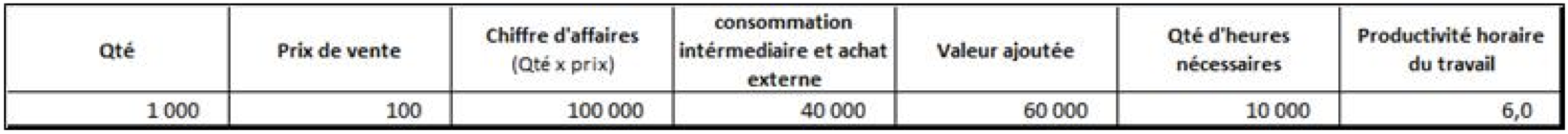

C’est la logique « des temps modernes » de Charlie Chaplin, celle qui préside aux processus de production qui représente un certain volume. Par rapport à notre exemple initial on peut représenter la variation de productivité obtenue en suivant ce type de stratégie comme suit :

Le gain de productivité résulte de l’augmentation de la quantité produite sans changement du nombre d’heures travaillées (cela pourrait être une même quantité produite en utilisant moins de travail), les consommations intermédiaires et achats externes augmentent en simple proportion du nombre d’unités produites.

La deuxième stratégie possible consiste à substituer le facteur capital, réputé plus efficace, au facteur travail. En réalité, cette possibilité de substitution est largement dépendante de l’état de la technique et de la division du travail qui est une condition préalable à remplir pour pouvoir automatiser les tâches. C’est l’autre vision classique que nous avons à l’esprit des gains de productivité. Pourtant, l’arbitrage entre robots et ouvriers dans un processus de production est un exercice délicat. Dans certains domaines, en particulier ceux qui impliquent la manipulation et la transformation de pièces lourdes, le robot est infiniment supérieur à l’homme. Cependant, malgré l’augmentation de performance exponentielle des logiciels, il existe un certain nombre de limites physique à l’automatisation des tâches dans le domaine industriel. La robotique n’est pas seulement une question de software, mais aussi une question de physique et de mécanique. Un processus complexe ou pas suffisamment décomposé en processus élémentaires est extrêmement onéreux à mettre en œuvre, le prix des robots croit exponentiellement avec le nombre d’axes de rotation mis en œuvre pour réaliser un processus. Le degré de précision des vérins, des roulements et des moteurs nécessaires grèvent les coûts de production de telles machines. Mais si l’on s’oriente vers une décomposition de la production en processus plus élémentaire, celle-ci a un impact sur l’organisation entière de la chaîne de montage, en particulier sur la flexibilité requise sur les chaînes. Du point de vue de la gestion d’entreprise, le transfert vers du capital fixe n’offre pas non plus la même flexibilité en cas de variation de l’output, c’est donc une décision qui doit montrer un bénéfice tangible. La machine doit pouvoir remplacer un certain nombre d’ouvriers pour justifier sa place, les cadences restent gouvernées par le point le plus lent de la chaîne, sauf quand l’ensemble du processus peut être automatisé. En matière de service, de traitement de l’information ou d’assistance à la décision, la part de manipulation physique est souvent réduite à la portion congrue, ce qui permet une automatisation plus facile. Des étapes intermédiaires ou des métiers ont ainsi totalement disparu, car devenu inutile : c’est le cas des sténos dactylos, mais aussi des mécaniciens navigants dans les avions.

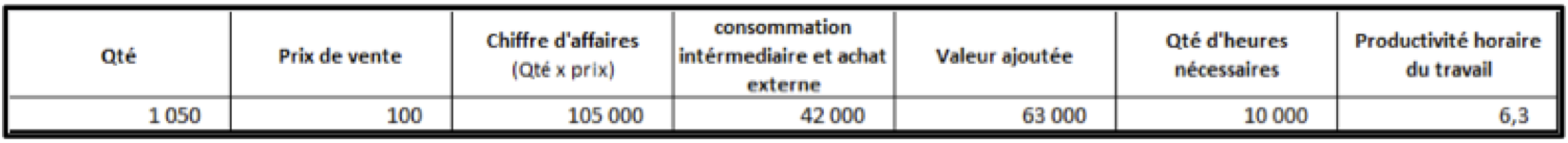

Pour revenir à l’exemple initial, la variation de productivité obtenue dans ce cas se présente comme suit :

Le gain de productivité résulte ici de la diminution de la quantité d’heures travaillées pour produire une même quantité de biens, toutes les autres valeurs restent identiques. Ce peut être aussi une augmentation de l’output avec la même quantité de travail, comme dans le cas précédent. Cet exemple théorique illustre bien la puissance des gains de productivité que l’on peut obtenir par l’automatisation, les limites en ce domaine résident bien dans le rapport entre le coût de l’investissement et sa valeur ajoutée. Dans le monde réel, ces deux premières stratégies, division du travail et automatisation, sont évidemment utilisées conjointement.

La troisième stratégie est celle de l’externalisation. Il s’agit de sous-traiter une part de l’activité qui n’est pas « core business » à une entreprise pour qui c’est le cœur de métier. Dans les comptes nationaux, cela ne devrait représenter qu’un gain de productivité minime, s’agissant de l’exécution d’un même travail par une autre société. Pourtant, il n’en est rien pour plusieurs raisons. Ce qui n’est qu’une activité accessoire pour la société donneuse d’ordre peut constituer l’activité centrale pour l’entreprise sous-traitante. Celle-ci peut se révéler beaucoup plus efficace en la matière, surtout si elle a plusieurs clients pour des produits similaires, ce qui lui permet d’allonger les séries et d’optimiser la division du travail et l’automatisation. C’est ce différentiel de productivité qui se retrouve en tant que gain dans les comptes nationaux. Ensuite, cette tâche peut être réalisée à l’étranger dans des régions où la main d’œuvre est meilleur marché. Le bénéfice est double : l’augmentation du poste achat est moindre, ce qui préserva plus de Valeur ajoutée alors que le mécanisme des prix de transfert et les facturations par l’intermédiaire de filiales offshore facilitent l’évasion fiscale.

Cette stratégie se retranscrit comme suit par rapport à notre exemple initial :

Le montant des achats externes augmente puisque ce qui n’est pas produit sur place devient un achat, ce qui entraîne la diminution de la valeur ajoutée, mais si le nombre d’heures travaillées diminue plus que proportionnellement, on obtient un gain de productivité. Bien évidemment, si les rapports de forces ou la production à l’étranger permettent d’obtenir un prix d’achat encore plus bas, le gain de productivité apparent est encore plus important.

Enfin, il reste une stratégie qui ne vise pas à proprement parler à l’augmentation de la productivité, mais dont l’effet est directement visible sur la mesure de celle-ci : si l’entreprise arrive à augmenter par la grâce du marketing, de l’image de marque ou toute autre approche visant à valoriser le prix de vente sans changer massivement la quantité de travail nécessaire à la production ou alors les achats, alors il y aussi gain de productivité par simple augmentation de la valeur ajoutée. Il ne faut pas négliger ce type de stratégie qui compte pour beaucoup dans la hausse de la productivité apparente que l’on a pu observer ces dernières années.

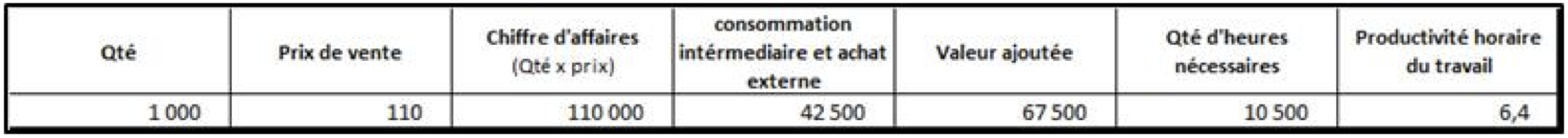

C’est ce que reflète la dernière variation de notre exemple théorique :

Ici, beaucoup de postes augmentent à commencer par le prix de vente. Mais il existe des coûts de nature diverse qui viennent s’ajouter, à commencer par des coûts marketing, sans compter un contenu qu’il faut donner au produit pour justifier cette différence de prix et qui se traduisent probablement par l’ajout de nouvelles fonctionnalités ou des performances accrues.

Bien entendu, les stratégies expliquées ci-dessus et les exemples théoriques qui l’accompagnent ne se retrouvent jamais utilisés seuls, mais bien en combinaisons extrêmement complexes. Chaque secteur a sa propre combinaison en évolution permanente que l’on peut définir comme la norme de production du secteur. L’imbrication entre les entreprises et les processus rend difficilement discernable l’origine du gain de productivité. L’effet des gains de productivité au niveau de l’emploi est quant à lui une fonction directe de la combinaison propre à chaque secteur, mais aussi des débouchés que celui-ci peut trouver auprès des clients. L’étape suivante est de mettre en perspective sur une longue période les gains de productivité, mais aussi les facteurs qui ont présidé à cette hausse par grands secteurs d’activité pour comprendre les impacts passés et futurs sur l’emploi.

_____________

[i] Il s’agit ici de la productivité horaire apparente du travail sur laquelle il existe de larges bases statistiques.

[ii] Il existe bien évidemment des éléments qui vont faire varier la Valeur ajoutée, par exemple, la variation de stock ou tout ce qui résultent des produits et des charges exceptionnelles, ou des produits financiers dans le cas ou ceux-ci seraient supérieurs aux charges financières. On est à ce niveau dans une logique d’analyse économique, pas une logique comptable.

[iii] La célèbre armée en terre cuite de Xian est réalisée en série à partir d’éléments séparés fabriqués par des artisans spécialisés

D’après les données disponibles, le pays où il y a le plus de cartes de crédit en circulation et où…