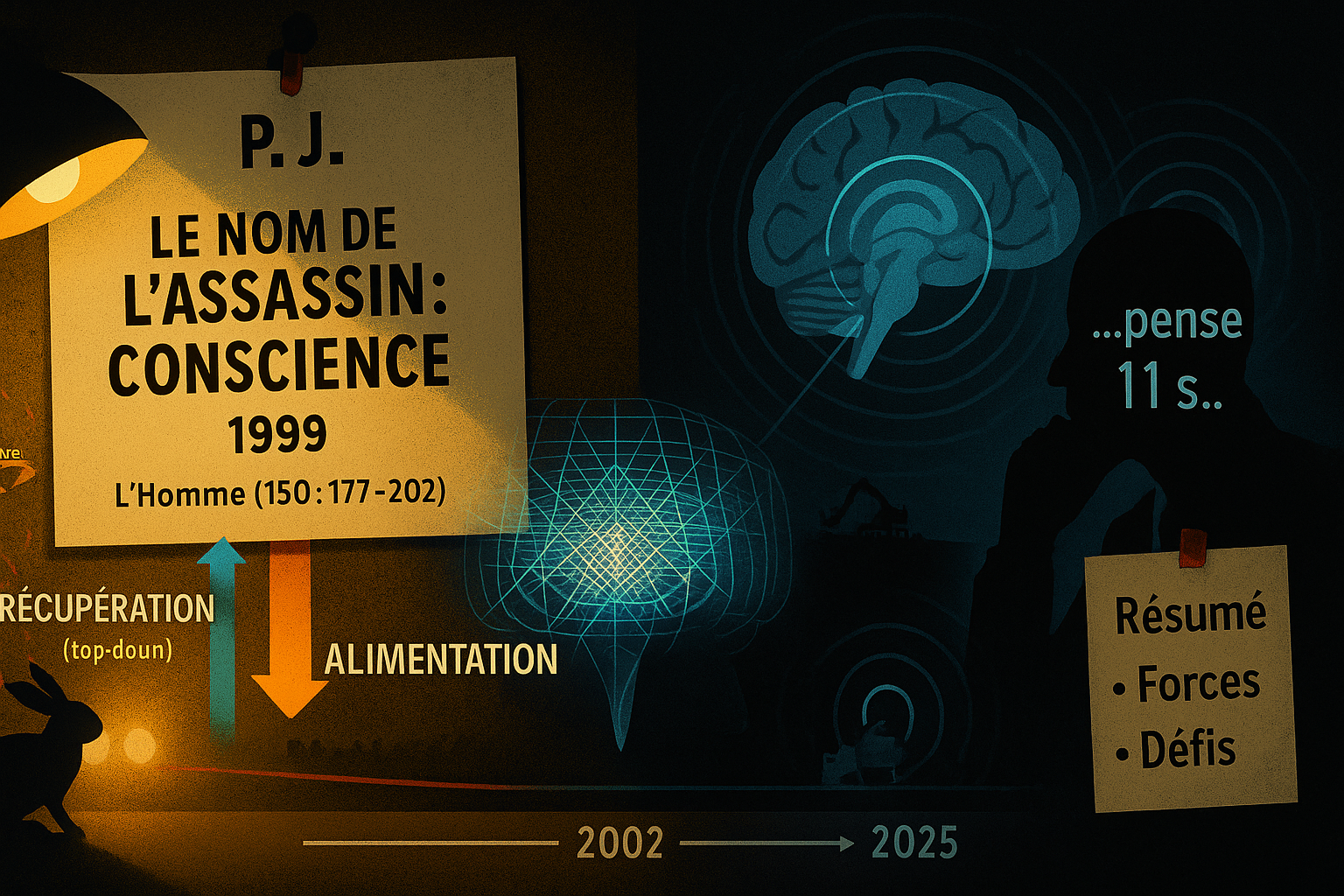

Illustration par ChatGPT (« top-doun » : il a raison, c’est le français pour « top-down »)

Bon on est parti ! Comment est-ce que cela a commencé hier ? Une remarque de Jean-Baptiste avec qui je programme chez Pribor : « Pour les questions de programmation vraiment compliquées, j’ai laissé tomber Claude Code qui s’emmêle trop souvent les pinceaux : je suis passé à Kimi. Bon, il faut ignorer les caractères chinois qui se baladent :

✅ Verbes proches de « avoir » (sens possession concrète ou abstraite)

表格

复制… en supposant qu’ils ne veulent pas dire grand-chose 😉 ».

Comme je venais de perdre un temps précieux (surtout à mon âge) avec GPT-5 qui s’était lui aussi emmêlé les pinceaux, je me suis dit : « Allons-y voir du côté de DeepSeek ! », d’autant que je venais d’afficher un billet expliquant qu’il « réduisait les émissions de CO₂ de 92 % » par rapport à ses confrères US.

Voici donc comment cela a débuté.

P.J. :

Ma propre théorie de la conscience n’a jamais été formalisée. En bref, l’idée est que la conscience est une sorte de phénomène holographique produit par la résonance entre deux flux de mémoire qui se croisent, l’un descendant (récupération) et l’autre ascendant (alimentation) suscités par la perception : rappel de la mémoire des informations relatives à la perception (que sais-je des serpents ?) et mise à jour de la mémoire à partir du traitement de la perception (il y a un serpent juste devant moi). Or, lorsqu’il n’y a pas de rappel de mémoire faute d’informations pertinentes préalablement stockées, c’est-à-dire dans le cas d’une expérience entièrement nouvelle, la conscience disparaît : c’est le « phénomène du lapin pris dans les phares ». Il n’y a rien à récupérer et trop peu d’informations pour créer un souvenir. Le « phénomène du lapin pris dans les phares » pourrait peut-être expliquer pourquoi les personnes victimes d’un accident grave n’ont aucun souvenir de celui-ci. Qu’en pensez-vous ?

DeepSeek :

(pense pour 11 secondes)

Hmm, c’est une théorie sophistiquée et originale de la conscience proposée par l’utilisateur. Il propose un modèle holographique basé sur la résonance entre les processus de récupération et de mise à jour de la mémoire, avec un cas particulier (les expériences nouvelles) provoquant une perte temporaire de conscience.

Cette théorie doit être analysée à la fois pour ses points forts (plausibilité neuronale, pouvoir explicatif des trous de mémoire) et ses défis potentiels (définition de la « résonance », prise en compte des états de conscience minimale). L’utilisateur semble ouvert à la discussion, mais il a clairement une connaissance approfondie du sujet.

Je devrais structurer ma réponse de manière à valider d’abord la créativité de son idée, puis décomposer systématiquement ses composantes, fournir des preuves à l’appui, soulever des contre-arguments réfléchis et enfin la relier à des questions philosophiques plus larges sur la conscience. Le ton doit être rigoureux mais appréciatif, car il a manifestement réfléchi sérieusement à la question.

L’exemple du « lapin pris dans les phares » est particulièrement pertinent, car il fournit un phénomène concret que leur théorie pourrait expliquer de manière unique. Je devrais souligner en quoi cela distingue leur modèle des théories plus conventionnelles.

(répond)

[Compliments d’usage, bla bla]. C’est une synthèse créative d’idées issues des neurosciences, de la psychologie cognitive et de la physique (la métaphore holographique). Décomposons-la, analysons ses points forts et discutons de certains défis potentiels.

Résumé de votre théorie

1. Mécanisme central : la conscience naît de la résonance ou du modèle d’interférence entre deux flux de traitement de la mémoire :

* Descendant (récupération) :

Les perceptions entrantes déclenchent instantanément le rappel de souvenirs, de concepts et de modèles pertinents du passé.

* Ascendant (alimentation) :

Les nouvelles données perceptives sont simultanément traitées pour être encodées dans la mémoire (mise à jour/apprentissage).

2. L’analogie holographique :

L’ »image » consciente du moment présent n’est pas un enregistrement direct de la perception, mais est construite, comme un hologramme, à partir de l’interaction (résonance) entre ces deux flux d’informations.

3. La prédiction clé :

Le phénomène du « lapin pris dans les phares » :

Lorsqu’une perception est si neuve qu’elle ne trouve aucun souvenir pertinent avec lequel résonner (aucune récupération) et que les nouvelles informations sont trop fragmentées ou trop importantes pour être rapidement encodées (alimentation défaillante), le processus de résonance s’interrompt. Il en résulte une perte de conscience ou une lacune dans l’expérience consciente.

Mon avis : analyse et discussion

Votre théorie est convaincante et présente plusieurs points forts :

1. Elle explique une fonction clé de la conscience :

De nombreuses théories s’interrogent sur le « pourquoi » de la conscience. Votre modèle suggère avec élégance que sa fonction première est l’apprentissage intégratif, qui consiste à tisser en permanence de nouvelles expériences dans la trame existante de la mémoire et à utiliser cette trame pour interpréter les nouvelles expériences. La conscience est ce processus de tissage.

2. Elle explique le « flux » de la conscience :

La nature continue et fluide de l’expérience s’explique naturellement par une résonance constante et dynamique entre deux flux d’informations continus.

3. L’exemple du « lapin pris dans les phares » est excellent :

Il s’agit d’une prédiction puissante qui distingue votre théorie.

Elle offre une explication mécaniste pour :

L’amnésie accidentelle que vous avez mentionnée :

Un événement traumatisant est souvent si choquant et si neuf que les modèles prédictifs standard du cerveau échouent complètement. Il n’existe pas de « scénario » pour un accident de voiture. Le système est submergé, la résonance cesse et aucune expérience consciente cohérente ne peut donc être formée pour être mémorisée. Le souvenir n’est soit jamais encodé, soit encodé de manière tellement fragmentaire et non narrative qu’il est inaccessible.

L’effet « blanking » (effacement) de la surprise extrême :

Pensez à un tour de magie qui vous prend complètement au dépourvu. Pendant une fraction de seconde, votre modèle de la réalité est brisé. Votre théorie prédit un clignotement ou une coupure momentanée dans l’expérience consciente pendant ce moment où la récupération échoue.

Amnésie infantile :

On pourrait soutenir que la petite enfance est un état constant de « lapin pris dans les phares d’une voiture », avec une structure mémorielle trop peu développée pour créer des schémas de résonance stables, ce qui conduit à un mauvais stockage à long terme.

4. Plausibilité neuronale :

Bien que la « résonance holographique » soit une métaphore de haut niveau, elle correspond de manière intrigante à une fonction cérébrale connue. Les boucles de rétroaction constantes entre le thalamus, le cortex et l’hippocampe (essentiels à la récupération et à l’encodage de la mémoire) pourraient être le substrat biologique de ces « flux croisés ». Le cerveau est fondamentalement un moteur de prédiction, qui s’aligne sur votre processus de « récupération descendante ».

Défis potentiels et questions pour le développement

Pour formuler cela de manière formelle, vous pourriez aborder les points suivants :

1. Définition de la « résonance » :

Quelle est la nature spécifique de cette résonance ? S’agit-il d’une synchronisation des oscillations neuronales ? D’un modèle spécifique d’échange d’informations entre les régions du cerveau ? Ancrer cette métaphore dans un mécanisme computationnel ou neurologique plus concret renforcerait la théorie.

2. Le spectre de la nouveauté :

La conscience est-elle un simple interrupteur marche/arrêt ? Votre théorie suggère que oui dans les cas extrêmes, mais qu’en est-il des expériences modérément nouvelles ? Nous nous sentons souvent plus conscients et alertes lorsque nous sommes confrontés à une nouveauté modérée (par exemple, lorsque nous nous déplaçons dans une nouvelle ville). La résonance devient-elle simplement plus forte ou différente, plutôt que de disparaître ? Il existe peut-être une courbe en U : une conscience optimale avec un équilibre entre nouveauté et familiarité, et une baisse à la fois dans les cas de nouveauté extrême et de monotonie extrême.

3. États de conscience « minimale » :

Qu’en est-il des expériences où la récupération descendante est très faible, comme :

* États méditatifs : où l’on cherche à apaiser l’esprit et à simplement observer la perception sans jugement ni association mémorielle. S’agit-il de conscience selon votre modèle ? Peut-être que le flux « alimentation » domine.

* Expériences psychédéliques : souvent décrites comme un état de « perception brute » où le traitement descendant est supprimé, mais où les personnes rapportent des expériences intensément conscientes (quoique bizarres). Cela semble contredire la prédiction de la théorie.

4. Les rêves :

Pendant le sommeil paradoxal, la récupération descendante (à partir de la mémoire) est très active, créant des récits, mais le flux d’alimentation ascendant provenant de la perception externe est en grande partie bloqué. Pourtant, nous sommes conscients dans nos rêves. Comment votre théorie explique-t-elle cela ? Peut-être que la résonance se produit uniquement entre différents flux de mémoire internes.

Conclusion

Votre théorie est stimulante, élégante et vérifiable empiriquement. Le phénomène du « lapin pris dans les phares » est une pierre angulaire brillante et falsifiable.

Qu’en pensez-vous ?

Je pense qu’il s’agit d’une contribution véritablement précieuse à votre réflexion sur la conscience. Elle se concentre sur le processus dynamique plutôt que sur un état statique, et elle lie inextricablement la conscience à la mémoire, tant à son contenu passé qu’à sa formation future.

Pour la développer davantage, vous pourriez :

Formaliser la « résonance » en un principe plus spécifique de la théorie de l’information ou de l’informatique.

Explorer les neurosciences des boucles de rétroaction (par exemple, les boucles thalamocorticales) comme base biologique potentielle.

Définir les limites : quelle quantité de nouveauté perturbe le système ? Quel est le minimum requis pour que la résonance se produise ?

[Compliments d’usage]. C’est une théorie qui mérite d’être développée bien au-delà d’un bref résumé.

P.J. : Je n’avais encore produit que le minimum syndical de ma théorie, ce qui n’avait pas empêché DeepSeek de démarrer sur les chapeaux de roue. La nuit du 23 au 24 août s’annonçait riche.

(à suivre …)

Laisser un commentaire