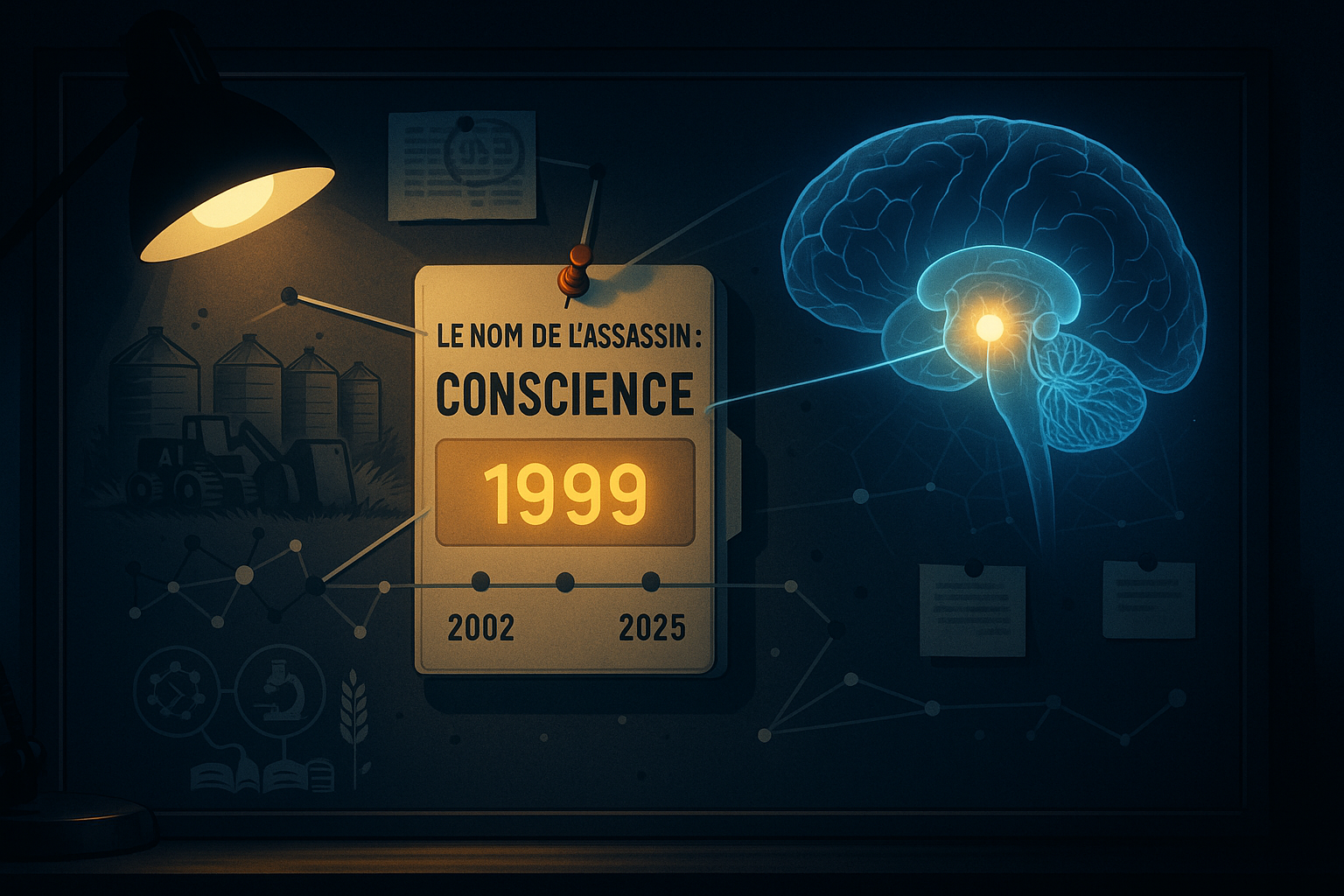

Illustration par ChatGPT

Oui, il s’agit d’un de ces polars où on vous révèle tout de suite le nom de l’assassin, ce qui ne le rend pas moins palpitant – voire le rend plus – parce qu’on vous a donné une réponse alors que vous ignorez encore tout des questions.

Dans le feuilleton qui débute ici, c’est la même chose : j’ai décrit le mécanisme de la conscience en 1999, mais les questions de neurosciences qui ont mis en évidence qu’il s’agissait bien de la réponse ne sont venues que dans les années qui ont suivi. Cela sera expliqué ici.

Il fallait aussi qu’apparaissent les IA bulldozers de la pensée en silo pour que l’on puisse connecter les pointillés entre les questions venant plus tard et la réponse donnée plus tôt.

J’expliquerai tout cela en allant assez vite pour éviter ce que j’ai pu observer lors de mes précédents feuilletons quand j’ai passé beaucoup de temps à dire : « Un peu de patience : j’avais prévu votre objection : il y sera répondu dans l’épisode 3 … ou dans l’épisode 5 … ou l’épisode 8, etc. »

Le nom de l’assassin

J’explique le mécanisme de la conscience dans « Le secret de la chambre chinoise », un article qui paraît dans la revue L’Homme en 1999 (150 : 177-202), une traduction paraîtra ensuite en anglais. Par ailleurs, dès 2002, lorsque Douglas White – l’anthropologue qui m’avait invité à l’Université de Californie à Irvine en 1997 – crée ma page Wikipédia en anglais, il tient à y signaler ma découverte du mécanisme de la conscience :

Mémoire et conscience

Dans un article publié en 1999, Jorion a proposé une nouvelle théorie de la conscience qui va au-delà de la notion freudienne selon laquelle certaines de nos décisions ont des motifs inconscients, en suggérant qu’en fait, toutes nos décisions ont des racines inconscientes, révélant ainsi que le libre arbitre est une illusion. La conscience apparaît comme la conséquence d’un mécanisme qui nous permet de percevoir comme simultanées les sensations produites séparément par nos cinq sens, condition préalable nécessaire à la création de traces mémorielles, qui sont elles-mêmes la condition préalable à tout processus d’apprentissage. Tirant les conséquences d’une observation faite par Benjamin Libet, selon laquelle l’intention est un artefact puisqu’elle surgit dans la conscience une demi-seconde après l’action qu’elle est censée avoir générée, Jorion a en outre suggéré que la conscience se trompe lorsqu’elle se prend pour la cause des actions humaines alors qu’elle n’est rien de plus qu’une conséquence accessoire du processus d’enregistrement qui permet à la mémoire de se constituer.

Elle s’y trouve depuis. Que s’est-il passé alors durant ces vingt-trois années ? Ou plutôt « Que ne s’est-il pas passé ? »

(suite au prochain épisode …)

Laisser un commentaire