Billet invité

Au grand désespoir des jusqu’au-boutistes qui flairent le reniement dans un changement de cap et entendent le chant du coq dans un encouragement venu d’en haut, Paul Jorion a accepté d’exposer ses thèses, c’est-à-dire de les déployer et de les mettre en danger, dans un cadre institutionnel et devant un public mêlé. La pandémie de crétinisme savant qui affecte la pensée économique contemporaine lui a soufflé d’attaquer la question de sa diffusion aux deux extrémités de l’échelle sociale. Si la suffisance des accapareurs de l’espace médiatique est incurable, car elle s’est indurée avec le temps et automatisée, l’embarras de certains décideurs mérite d’être tisonné. Il peut en sortir autre chose que le feu follet d’un vague remords. Paul Jorion en a fait le pari. À l’autre extrémité, le travail de recervelage du simple citoyen, commencé sur le blog, sera poursuivi dans le respect de la disputatio chère aux scolastiques.

Il me paraît opportun, à quelques jours de la leçon inaugurale de la chaire Stewardship of Finance, d’évoquer les performances de l’instruction publique, un secteur sensible que les révolutionnaires du XVIIIe siècle avaient érigé en secteur prioritaire, car une bonne partie du mal vient de notre accoutumance au mal. S’habituer au mal est sans doute pire que de se laisser instruire par lui. Une école où sont promus des principes aussi originellement enthousiasmants et salutaires que la liberté, l’égalité et la fraternité, devrait nous garantir contre son rayonnement insidieux. Il n’en est rien. En bout de cursus, le bac pour tous est un leurre qui masque un délit d’initiés. Jusqu’au bac, en effet, il est demandé aux élèves d’être scolaires, de respecter les consignes et d’avaler une provende toujours plus calorique. La culture extrascolaire vient en appoint et nourrit déjà une forme diffuse de discrimination, mais un fils d’ouvrier[1] peut s’en tirer honorablement, nanti du seul bagage culturel scolaire. L’année du bac, tout change, ou plutôt le mode de sélection antidémocratique se démasque. L’élève scolaire – je n’écris pas bêtement scolaire, car il y a du mérite et du profit à apprendre par cœur – l’élève scolaire est pénalisé et l’élève cultivé, favorisé. C’est le bagage culturel extrascolaire et l’aptitude à jongler avec son contenu dans un cadre formel strict qui sont soudainement appréciés. L’attribution d’une mention en dépend. Or, l’obtention du bac, dans la perspective méritocratique, ne signifie rien en elle-même si aucune mention ne l’accompagne, car c’est la mention qui permet d’intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles. Autrement dit, l’apprentissage par cœur, pour l’élève issu d’un milieu populaire, est un rectificateur d’écarts culturels relativement efficace jusqu’à l’année du bac. Passé ce seuil, les chances qu’il a de se prévaloir d’une mention pour entamer un cursus postbac prestigieux s’amenuisent à vive allure. L’université sera le sépulcre des ambitions de ses parents, pour autant que ceux-ci aient les moyens de la lui payer ou, s’ils les ont, de l’y maintenir. Selon un rapport déposé par Yannick Bodin au Sénat en 2007[2], un enfant d’ouvrier a de nos jours sept fois moins de chances qu’un enfant de cadre supérieur ou d’enseignant d’accéder à l’université, contre vingt-huit fois dans les années 1970. La belle avancée quand on sait la valeur toute relative des diplômes que l’université délivre[3] !

L’échec de l’instruction républicaine à la française tient au fait que pendant que le pauvre se cultive un peu, le riche se cultive beaucoup, en sorte que l’écart entre les deux se déplace sur l’échelle qui mesure la somme des connaissances, mais ne se réduit pas. « L’expansion scolaire contemporaine, peut-on lire dans une étude de l’INSEE datée de 1997[4], ne s’accompagne pas d’une réduction notable de l’inégalité des chances[5] et cette inégalité est de plus en plus d’origine culturelle. La complexité du système scolaire semble privilégier les familles qui en ont une bonne connaissance. Aussi le niveau de diplôme des enfants est-il davantage lié, aujourd’hui qu’hier, à celui du père. » Une petite pensée émue pour la mère, dont le rôle de transmission et d’accompagnement est ici bizarrement escamoté.

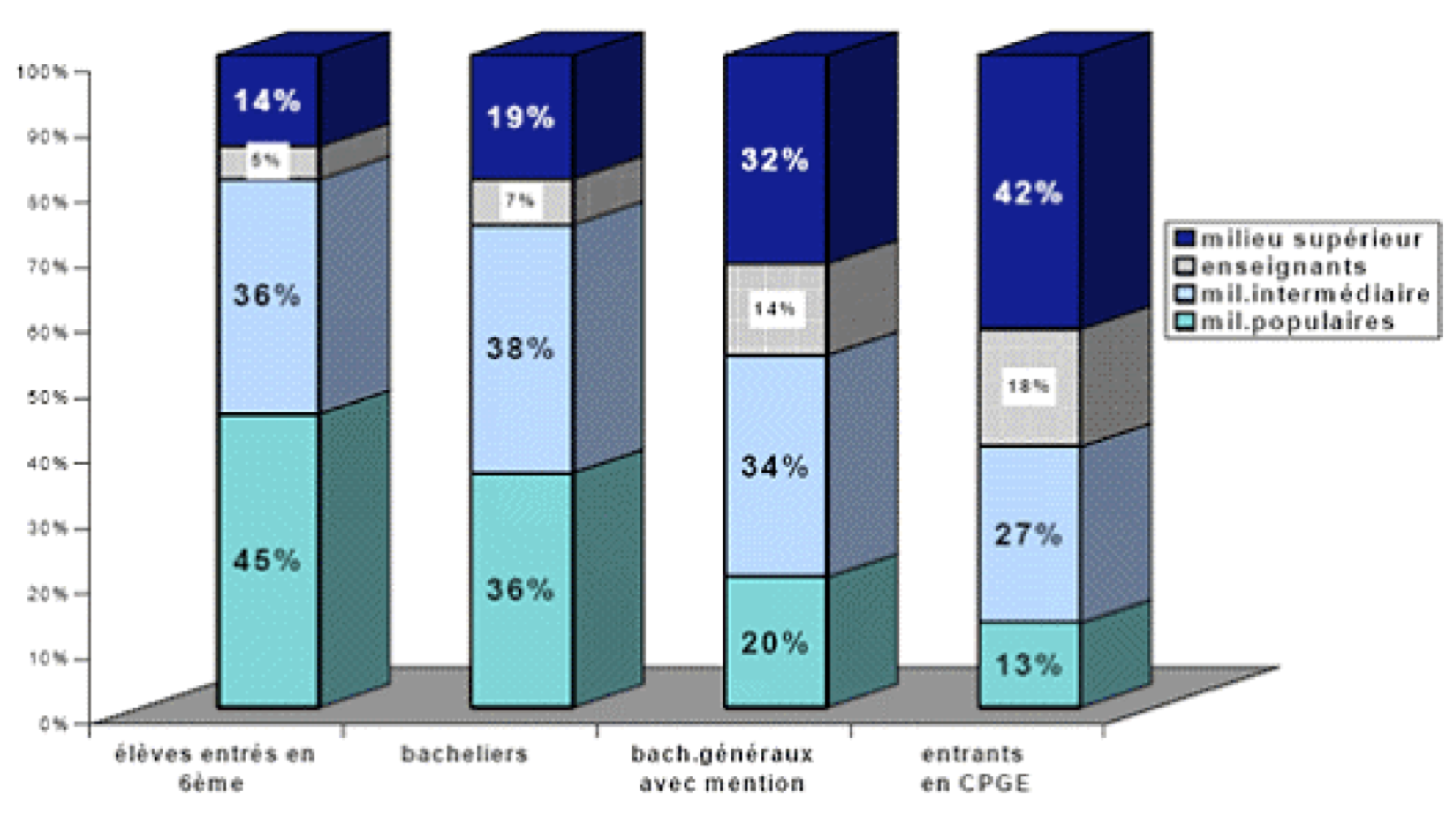

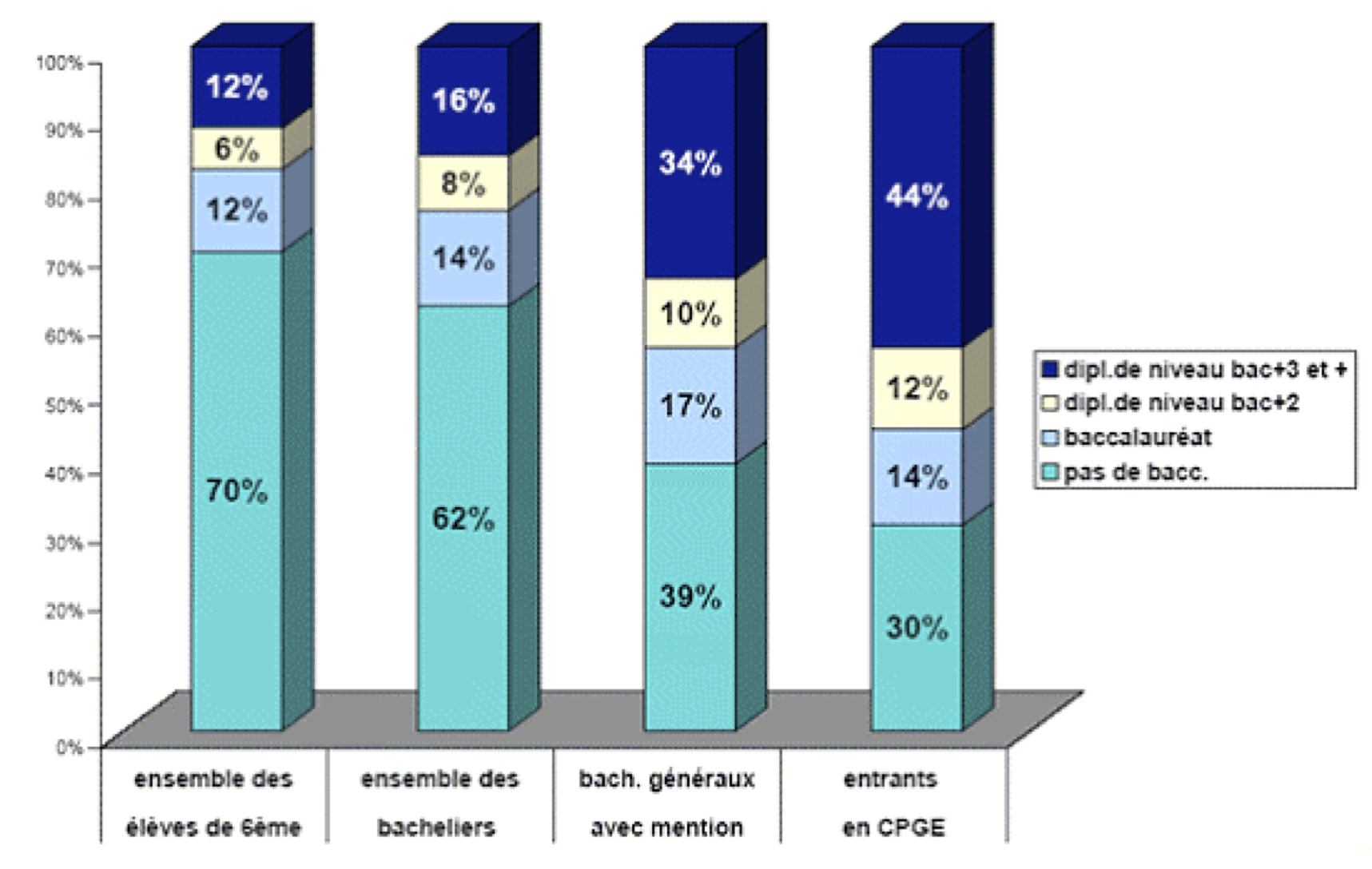

Deux diagrammes éclairants (source : colloque Démocratie, classes préparatoires et grandes écoles, 2003) :

De la 6e aux classes préparatoires aux grandes écoles : évolution des origines sociales des élèves

Évolution de la répartition des élèves selon le diplôme du père

Quand Marx écrit, dans les statuts provisoires de la Première Internationale (Londres, 1864), que « l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre de la classe ouvrière elle-même », il suppose que la classe ouvrière disposera à brève ou moyenne échéance des outils intellectuels de son émancipation, l’action physique seule étant impuissante à briser toutes les chaînes. Un exemple des ravages de l’inculture nous est donné par les États-Unis, où l’idéologie néoconservatrice, idéologie savante, a su séduire et séduit encore, par le truchement du storytelling, une part importante de l’électorat populaire (et pas seulement le red neck ou le poor white trash), pourtant saigné à blanc par les choix économiques du parti républicain[6]. La solution ? Un accès véritablement égal à la culture au sein de l’école, d’une école républicaine s’entend, distincte de toute entreprise commerciale (refus de la financiarisation de l’éducation et de l’instruction), totalement publique (exit le privé), totalement laïque (exeunt les religions) et obligatoire. Un accès égal signifie qu’il ne faut pas se contenter de donner un coup de pouce aux moins favorisés ; il faut empêcher les plus favorisés de prendre de l’avance. Ce programme exigeant, que d’aucuns jugeront extrême et dirigiste, est le seul à relever de l’affirmative action sincère. La constitution interdit toute forme de discrimination, y compris sur le critère de la richesse, mais on pourrait considérer qu’en matière d’instruction, les écarts de richesse sont un facteur d’échec tellement déterminant qu’une exception doit être faite. Y renoncer et encourager à la place une concurrence déloyale entre élèves, c’est vider de leur substance les principes d’égalité et de fraternité sous les yeux même de leurs bénéficiaires théoriques. Le ministre socialiste Peillon s’abuse lourdement s’il pense que des cours de morale laïque redoreront le blason d’une République qui a fait la preuve de sa duplicité dans le choix de son modèle scolaire.

Une occasion a été manquée. Il s’en est fallu de peu. Tout commence au XVIIIe siècle, autour de 1760. La période prérévolutionnaire est particulièrement féconde en réflexions sur l’éducation et l’instruction. Entre 1760 et 1790, pas moins de 160 ouvrages sont consacrés à ces thèmes. Le premier à avoir quelque retentissement est celui de L.-R. Caradeuc de La Chalotais, procureur général du parlement de Bretagne : Plan d’études pour la jeunesse. Ce plan d’éducation nationale écrit en 1763, soit un an après la condamnation par le parlement de Paris de l’Émile de Rousseau et l’interdiction faite aux jésuites d’enseigner, exprime une conception restrictive de la jeunesse puisque la jeunesse populaire en est exclue. À la même époque, Louis XV lutte contre le quasi monopole de l’Église en matière d’éducation. Peine perdue. Les jésuites évincés, les oratoriens occupent la place. Il faut se représenter que la plupart des ténors de la Révolution sont passés entre les mains des prêtres. Un lent travail de sape est mené parallèlement par les Encyclopédistes, mais il faut attendre la Révolution pour voir toutes les mines sauter. La Révolution met tous ses espoirs dans l’avènement d’un homme nouveau qui ne soit plus un sujet mais un citoyen (Constitution de 1791). La reconnaissance ne doit plus rétribuer le rang et/ou la naissance, mais le mérite et le talent. La refondation de l’instruction publique sur des bases républicaines, si possible non confessionnelles (la laïcité est dans l’air mais pas encore dans le lexique), est vue comme la condition de la régénération de « l’esprit public » (= la société). Talleyrand met le doigt sur les enjeux : « L’éducation est l’art plus ou moins perfectionné de mettre les hommes en toute valeur tant pour eux que pour leurs semblables, de leur apprendre à jouir pleinement de leurs droits, à respecter et remplir facilement tous leurs devoirs ; les hommes sont déclarés libres, mais ne sait-on pas que l’instruction agrandit sans cesse la sphère de la liberté civile et que seule elle peut maintenir la liberté politique contre toutes les espèces de despotisme ? Les hommes sont reconnus égaux et pourtant, combien cette égalité des droits serait peu sentie, serait peu réelle au milieu de tant d’inégalités de fait, si l’instruction ne faisait pas sans cesse effort pour rétablir le niveau. » Talleyrand est l’une des six grandes figures de la Révolution à s’être penchées sérieusement sur les questions d’éducation. Il faut mentionner, à la suite du sien, les noms de Mirabeau, de Condorcet, de Lepeletier de Saint-Fargeau (Jean d’Ormesson ne se vante pas trop d’en être le descendant par sa mère), de Lakanal et de Lantenas. Avant de m’arrêter sur le projet Saint-Fargeau, dont la pédagogie Freinet est le surgeon moderne, je dirai quelques mots des autres.

Mirabeau se distingue par le tour conservateur qu’il donne à son projet. Il est hostile à la gratuité, au motif qu’elle incite à la paresse[7]. Talleyrand refuse l’obligation scolaire[8]. Condorcet refuse également l’obligation scolaire. La raison en est qu’il se méfie de la puissance publique et de l’autorité politique qui se manifeste à travers elle. L’instruction doit conserver, selon lui, le maximum d’indépendance vis-à-vis de l’État. La possibilité de scolariser ses enfants dans des instituts privés sera la garantie de cette indépendance. L’idée qu’on érige l’école en temple républicain lui répugne au dernier degré : « Ni la Constitution française, ni même la déclaration des droits ne seront présentées comme des tables descendues du ciel, qu’il faut adorer et croire. » Athée, Condorcet ne veut pas que Dieu, chassé par la fenêtre, rentre par la porte, revêtu de la livrée radieuse de la Raison divinisée. Contrairement à Mirabeau, il est partisan de la gratuité totale, à tous les niveaux. Il assigne à l’école pour objectif de corriger les inégalités, pas de les abolir. Par bien des côtés, le système actuel réalise le projet de Condorcet, à ceci près que l’État y occupe une place que le philosophe eût jugée horriblement intrusive. De Lakanal, il n’y a pas grand-chose à dire, sinon qu’on a donné son nom à des établissements scolaires pour le dédommager du soin qu’il a mis à organiser les écoles normales. Lantenas, quant à lui, rêve une école gratuite et obligatoire jusqu’à 12 ans et en confie la supervision à un « ministère de l’instruction publique (il invente l’expression pour l’occasion) et de la morale ». Au-delà de 12 ans, des écoles payantes prennent le relais. Elles ouvrent en fonction de l’offre et de la demande. L’État n’intervient pas, sinon en aidant les meilleures recrues issues de familles défavorisées à en supporter le coût. L’Empire retourna le rêve de Lantenas. L’État délaissa le primaire et investit massivement dans le supérieur (lycées). Venons-en au projet de Saint-Fargeau, qui a, je l’avoue, ma préférence. Ce projet est, de loin, le plus ambitieux des six.

Lepeletier de Saint-Fargeau est un représentant illustre de la noblesse de robe. À la veille de la Révolution, il est président à mortier au parlement de Paris. C’est une des plus grosses fortunes de France (600000 livres par an). Le mot égalité n’effarouche pas ce franc-maçon qui épouse totalement la cause révolutionnaire, quitte à être considéré comme un renégat par ses pairs. Montagnard sous la Convention, c’est un des révolutionnaires les plus à gauche. Il se lie d’amitié avec Robespierre et Saint-Just. Le 21 juin 1790, il préside l’assemblée constituante. Le 30 mai 1791, en tant que rapporteur du comité de jurisprudence criminelle, il propose d’abolir la peine de mort. En décembre 1792, il rédige son projet d’instruction publique en réponse à celui de Condorcet. Il vote la mort de Louis XVI en janvier 1793. Il est assassiné peu après par un ancien garde du corps du roi. Son projet est exposé par Robespierre devant la Convention le 13 juillet 1793, le jour où Marat est poignardé. Fallait-il que Saint-Fargeau dérangeât pour qu’un meurtre par deux fois fît diversion, le sien puis celui de Marat. Je vous laisse découvrir sur Gallica le Plan d’éducation nationale de Michel Lepletier (sic). Je me bornerai à en extraire les éléments saillants. Comme Condorcet, Lepeletier est favorable à la gratuité. Il diverge d’avec lui en ce qu’il est partisan d’une « éducation vraiment nationale, vraiment républicaine, également et efficacement commune à tous ». Lepeletier ne s’arrête pas à envisager les choses sous l’angle de la seule éducation. Il raisonne en termes d’« économie politique ». Il veut « rapprocher l’immense distance des fortunes », « soulager celui qui a peu ». Le poids de « l’institution publique » (= l’éducation commune des enfants) doit en conséquence « port[er] principalement sur le riche ». Dans ce système, « la pauvreté est secourue dans ce qui lui manque » et « la richesse est dépouillée d’une portion de son superflu ; et [alors,] sans crise ni convulsion, ces deux maladies du corps politique s’atténuent insensiblement ». Pour que le pauvre ne perçoive pas cette prise en charge de son éducation par l’État comme une aumône, il lui sera demandé une contribution minime. Les parents qui soustrairaient leurs enfants à l’école commune seraient déchus de leurs droits de citoyens et doublement imposés.

L’éducation nationale selon Saint-Fargeau se mêle assez tôt de la vie du petit d’homme. Jusqu’à cinq ans, les mères sont encouragées financièrement à allaiter leurs enfants et reçoivent au besoin des instructions pour bien s’en occuper (beaucoup d’infanticides sont déguisés en négligences). De cinq à douze ans pour les garçons, de cinq à onze ans pour les filles, plus précoces, les enfants, toutes conditions confondues, sont mis en pension complète dans les maisons d’éducation du canton, sous la direction de plusieurs maîtres, à raison d’un maître pour 50 élèves. La charge du maître est diminuée par l’entraide des élèves, les plus âgés se faisant les tuteurs des plus jeunes. Aucun domestique dans ces maisons. Les élèves s’organisent entre eux pour assurer les corvées. Afin que le sens de la solidarité générationnelle s’inscrive en eux durablement, Saint-Fargeau suggère même – ce qui ne laisse pas de nous faire honte, à nous qui abandonnons nos parents dans des mouroirs dorés pour nous épargner le spectacle de la décrépitude – d’héberger les vieillards inactifs et les infirmes dans une annexe de la maison, à charge pour les enfants de les soigner, de les nourrir et de les réconforter (pas de mauvais esprit, s’il vous plaît). Les parents, séparés de leurs enfants pendant 6 à 7 ans, au nom de l’égalité des chances, sont tout de même présents dans l’établissement, comme observateurs de sa bonne marche. Pour chaque maison d’éducation, les pères de familles désignent 52 représentants. Chacun d’eux devra donner sept jours de l’année à l’institution, durant lesquels il veillera sur la santé des enfants, vérifiera la bonne tenue des lieux et contrôlera l’orientation de l’enseignement (cette police républicaine nous semble à nous insupportable, mais elle se justifiait alors, la qualification des maîtres étant aléatoire, en l’absence de formation spécifique, et leur loyauté suspecte). Une fois par mois, le conseil des 52 se réunit pour faire le point et signaler aux chefs de sections d’éventuels dysfonctionnements ou abus.

Saint-Fargeau imagine trois modes de financement de l’éducation nationale : une surtaxe, acquittée par chaque citoyen en fonction de ses revenus (il nous est indiqué ce que cela représenterait pour un petit revenu, pour un revenu de 1000 livres et pour une rente de 100000 livres) ; l’essentiel du produit du travail des enfants (eh oui, les travaux manuels sont à l’honneur) ; les revenus personnels des enfants (l’argent de poche des riches).

Le programme des activités se divise entre étude (lire, écrire, compter, notions de mesurage et d’arpentage à destination d’une population essentiellement rurale, chants civiques à apprendre par cœur, récit des traits les plus frappants de l’histoire des peuples libres et de la Révolution, notions de la Constitution, rudiments de morale universelle, d’économie rurale et domestique), travail des mains (pour les garçons, ramasser, répandre des matériaux sur les routes, travailler dans les ateliers des manufactures proches ou à des ouvrages dans les maisons d’éducation, travailler la terre ; pour les filles – époque oblige –, filer, coudre, blanchir, travailler dans les ateliers ou dans les maisons d’éducation) et exercices gymnastiques durant les jours et les moments de délassement (apprentissage du maniement des armes pour les garçons, la faute à Sparte). Saint-Fargeau, qui a en horreur la « religion d’habitude », l’évacue de l’enseignement. L’enfant doit pouvoir choisir sa religion en son âme et conscience, lesquelles ne seront à peu près formées qu’au sortir de l’institution publique[9]. Comme la pratique religieuse est encore bien vivante dans les campagnes, il conviendra, dans un premier temps, de laisser les enfants aller assister avec leurs parents aux offices du culte auquel on les aura voués. Saint-Fargeau n’est pas un adepte de la marche forcée. Le détail des enseignements et le volet pédagogique sont volontairement laissés de côté, car il revient à la nation de les déduire des circonstances et de ses besoins. Les citoyens sont d’ailleurs invités à concourir sur ces sujets. Un prix annuel sera décerné à « quiconque aura conçu une pensée utile sur l’éducation et ajouté un bon article au code de l’enfance ». L’importance accordée aux travaux manuels rémunérés (les 9/10 du produit sont affectés aux dépenses communes, le 1/10 restant est remis à l’enfant) ne vise pas tant à constituer une main d’œuvre qualifiée, endurante à la tâche, qu’à façonner des hommes complets. Ces travaux n’ont rien de pénible et sont supervisés par les pères de famille.

Les maisons d’éducation s’établiront dans les bâtiments publics, dans les édifices religieux, dans les habitations des émigrés ou dans les châteaux (moyennant une indemnité d’occupation).

Lepeletier n’oublie pas celles et ceux chez qui le maître décèlerait des dispositions particulières pour les « arts agréables » et les « études qui tiennent à l’esprit ». Il estime leur nombre à un sur cinquante. Ceux-là pourront passer par les filtres successifs (également gratuits) de l’école (4 ans), de l’institut (5 ans) et du lycée (4 ans). Il prévoit, d’un degré à l’autre, un écrémage de 50 %.

Le cadre de l’institution publique est rigoureux, spartiate même, mais Saint-Fargeau n’impose aucun contenu éducatif précis, en dehors de la tripartition susmentionnée des activités et de l’énumération des savoirs élémentaires, ni aucune méthode d’enseignement. Son système fait écho aux débats autour de la nature humaine qui ont animé le siècle des Lumières. La rigidité du cadre dit qu’il se méfie de l’homme ; son ouverture programmatique dit qu’il en attend tout.

En 1758, dans le 4e discours de son De l’esprit, Helvétius posait que « l’art de former les hommes en tout pays est si étroitement lié à la forme du gouvernement qu’il n’est peut-être pas possible de faire aucun changement considérable dans l’éducation publique sans en faire dans la constitution même des états ». La mère des réformes de l’éducation nationale attend toujours dans les cartons, car son application bouleverserait complètement les règles du jeu social. Par chance, elle a été élaborée par un homme qui savait ce qu’est un avantage culturel, sur quoi cela repose et par quel moyen on peut l’annuler. Cet homme était, au surplus, un éminent juriste. Ses habitudes de pensée ont accouché d’un plan clair, ordonné et budgété. Rendons grâces à Robespierre d’avoir sauvé de l’oubli Lepeletier de Saint-Fargeau. En dépit de ses rigueurs d’un autre âge, son système modulable – et partant facilement amendable – montre la voie à suivre, me semble-t-il, aux citoyens et aux citoyennes que l’avenir de l’école préoccupe. L’oubli est la première Bastille à enlever.

[1] On les voudrait déjà éteints, sans doute parce que se perpétue à travers eux la mémoire des luttes sociales des deux siècles derniers, mais il y a encore 6 millions d’ouvriers en France, soit 23 % des actifs. Les rapports sur l’état de la société française mentionnent leur existence, tout en les rattachant à la catégorie « milieux populaires ».

[2] Lien : http://www.senat.fr/rap/r06-441/r06-44118.html.

[3] Tellement relative que les enseignants orientent préférablement leur progéniture vers les classes préparatoires.

[4] D. Goux & É. Maurin, « Démocratisation de l’école et persistance des inégalités », Économie et statistique, n° 307.

[5] Inégalité des chances que Bourdieu et Passeron appellent plus justement « inégalité des dons ». Voir Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Les Éditions de Minuit, « Le Sens commun », 1964.

[6] Voir T. Frank, Pourquoi les pauvres votent à droite ?, Marseille, Agone, « Contre-feux », 2008. Titre original : What’s the matter with Kansas ?

[7] Il y a beaucoup de cela dans le système américain : plus ses parents paient, plus l’enfant est tenu de réussir. Cela donne le suicide de Neil Perry dans le film de Peter Weir, Le Cercle des poètes disparus (1989).

[8] L’abbé Grégoire s’en faisait un monstre parce qu’il craignait qu’elle ne conduisît à enrégimenter les enfants. Cette crainte était alimentée par la prégnance du référent martial spartiate. Un siècle plus tard, dans les années 1880, quand Jules Ferry mit sur pied l’école laïque obligatoire, il se trouva des parents pour pousser les hauts cris : on leur « volait » leurs enfants. Le prix de la revanche ?

[9] C’est au nom de ce principe du libre choix de l’enfant qu’un tribunal allemand a récemment assimilé la circoncision à une blessure corporelle, ce qui revenait à l’interdire. Il s’est attiré les foudres des intégristes de toute confession, toujours prompts, quand leur magistère est contesté, à bafouer le droit international, en l’occurrence l’article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée en 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies.

320 réponses à “CITOYENS ET CITOYENNES, À L’ÉCOLE !, par Bertrand Rouziès-Léonardi”