Billet invité

Le refus d’envisager d’autres approches de la crise par les partis au pouvoir un peu partout en Europe, leur incapacité à penser hors du tout économique (entendez libéral) ne relève ni d’un complot, ni d’un manque d’imagination. Elle reflète à la fois les rapports de force actuels entre les acteurs et illustre combien le référentiel des hommes politiques est déphasé par rapport à la crise actuelle. Comprendre cette situation nécessite une mise en perspective historique, il faut remonter le fil du temps jusqu’à la période qui a suivi l’après-guerre. Une forme de consensus social s’est construite en Occident qui trouvera son apogée à la fin des Trente Glorieuses et qui repose sur quelques facteurs :

- Une amélioration des conditions de travail résultant de nouvelles méthodes de production et d’avancées sociales imposées par les luttes des salariés ou à la faveur d’alternances politique, le tout favorisé par une situation proche du plein emploi. Cela s’accompagne d’un partage relativement favorable des fruits de la croissance avec une progression relative des revenus du travail dans le partage de la valeur ajoutée

- La croyance en des lendemains qui chantent, c’est-à-dire qu’un changement positif est possible pour sa situation individuelle (ou celle de ses enfants).

- L’apparition d’une norme de consommation croissante dépassant le cadre de la simple satisfaction des besoins matériels qui donne à chacun la possibilité d’acquérir un statut dans la société qui dépasse le cadre étroit des revenus et des classes sociales.

- La poursuite de la collectivisation des risques individuels grâce au développement de l’État providence issu de la crise des années 30.

- La concurrence entre blocs, porteuse d’espoir pour les uns, lourde de menaces pour les autres. Elle a donné tout au long de cette période le sentiment permanent de la fragilité des choses qui pouvaient disparaître du jour au lendemain en cas de conflit nucléaire. A contrario, la menace extérieure et des projets de prestige propres à exalter les foules facilitaient l’identification à un bloc censé détenir la vérité.

- Cette concurrence a souvent justifié une politique essentiellement keynésienne faite d’impôts sur les sociétés élevés, de dépenses massives dans l’armement et de programmes de prestige. Les États-Unis sont en pointe dans ce domaine, ils supportent des coûts élevés qui sont financés à grand renfort de déficits budgétaires.

Pendant les Trente Glorieuses, la course au pouvoir s’est appuyée pour l’essentiel sur des programmes cherchant à maintenir et à développer ce consensus. Il existait des différences entre les partis sociaux-démocrates et les partis conservateurs, qui étaient cependant moins grandes que les slogans ou les programmes ne pourraient le laisser croire. Le vote social démocrate et les mesures sociales qui l’accompagnaient approfondissaient ce consensus sans que la répartition du pouvoir et des richesses ne soit changée fondamentalement. Le vote conservateur mettait l’accent sur le patrimoine, l’ordre, la stabilité et la sécurité (essentiellement extérieure à l’époque de l’Âge d’Or) sans pour autant négliger et encore moins remettre en cause les mesures sociales. Le vote d’ordre contrebalançait aussi une évolution des mœurs un peu trop rapide aux yeux d’une grande partie de la population. Il est vrai que l’organisation de la production encore largement dominée par le modèle fordiste, avec des grandes unités de production et des syndicats puissants, limitait la marge de manœuvre des gouvernements les plus conservateurs sans compter que le rôle de modèle du bloc de l’Est n’avait pas encore totalement disparu. Au final, l’État pouvait apparaître comme un arbitre relativement impartial entre les acteurs économiques et sociaux.

Pourtant, un changement de dynamique s’opère à partir des années 60, la nouvelle norme de consommation se fonde sur une consommation signifiante qui se substitue en partie à l’achat de biens banalisés. Cette transformation n’est pas sans conséquence pour l’économie réelle. Les lignes de production doivent être plus flexibles, créer de l’image nécessite un renouvellement fréquent des gammes et plus d’innovation, le tout s’accompagne de gains de productivité massifs. La production des composants standardisés est de plus en plus sous-traitée, ceux-ci sont livrés juste à temps dans les usines. Pour les produits les plus banalisés, la grande distribution va capter l’essentiel du chiffre d’affaires et propager la pression vers les coûts de production. Parce qu’il y a une fiscalité élevée, une grande partie des bénéfices sont réinvestis. Les considérations de taille et de prestige ne sont pas absentes de la direction des entreprises. L’importance croissante des fonctions de commercialisation par rapport aux opérations de production a d’autres conséquences moins palpables. Combiné avec des processus de production plus complexes, elle nécessite beaucoup plus d’emplois qualifiés qui en retour portent le développement de cette consommation signifiante. Elle distend le lien entre la création de valeur et la production. Enfin, elle contribue au développement d’un langage commun entre le monde politique et le monde économique. Il est plus facile d’échanger sur des stratégies de conquêtes, que ce soit de voix ou de parts de marché, que sur l’optimisation d’un processus de production.

La fin de partie est sifflée par deux événements. La suspension de la convertibilité du dollar en or (les déficits américains sont intenables) et la hausse brutale des prix du pétrole en 73. Va s’en suivre une longue décennie marquée par la stagflation, combinaison de croissance faible, de montée du chômage et d’inflation.

Dans l’économie réelle, les rapports de force vont se cristalliser autour de deux modèles principaux : production où la marque est dominante (biens d’investissements et produits signifiants dans la norme de consommation) versus les biens banalisés où la distribution est le maître du jeu. Dans tous les cas, l’appareil productif sous une contrainte de rentabilité plus difficile à atteindre va faire de la réduction des coûts son objectif principal. Gains de productivité, recours accru à la sous-traitance et délocalisation, réduction de la taille des unités de production, les grandes unités industrielles des périodes précédentes vont peu à peu disparaître.

Pour les individus, deux ruptures fondamentales ont marqué cette longue décennie[i] :

- Le rapport de force relativement équilibré entre le salariat et le capital caractéristique des Trente Glorieuses s’est détérioré avec la montée du chômage. Les emplois qualifiés tirent relativement bien leur épingle du jeu, mais sont sous pression, la situation est beaucoup plus difficile pour les emplois sans qualification.

- La croyance dans le progrès social et le progrès économique ne va plus de soi. La capacité à maintenir dans l’instant une consommation signifiante devient le principal facteur d’inscription dans le social. Le recours au crédit relativement indolore dans cette période d’inflation facilite cette transition. La norme de consommation favorisant les tendances égoïstes des individus se substitue à la norme de progrès qui s’était imposée pendant tout le long 19ème siècle et au début du court 20ème siècle.

La nature de ces transformations n’est pas comprise par le monde politique. Les classiques politiques contra-cycliques sont de peu d’effets, les transformations en cours sont de l’ordre du structurel. Le champ de la politique s’appauvrit, l’essentiel de l’action politique consiste à tenter d’améliorer tel ou tel indicateur économique. La fin de cette longue décennie est marquée par la conjonction de plusieurs évènements :

- L’effondrement du bloc de l’Est clôt pour longtemps l’idée d’un possible modèle alternatif (qui avait dans les faits cessé de fonctionner) et contribue à l’effondrement des syndicats et des partis communistes qui avaient tant apporté aux luttes sociales des Trente Glorieuses.

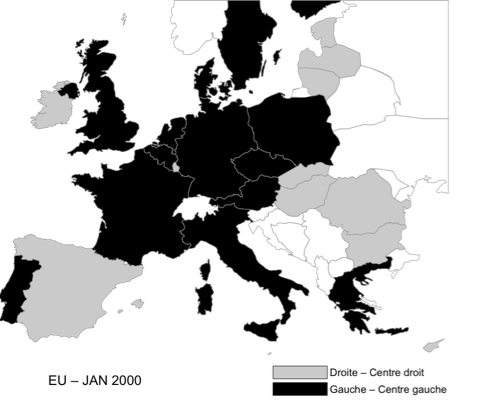

- Devant l’échec relatif des politiques antérieures, le monde politique occidental se convertit aux thèses néo-libérales. L’économie de marché et la concurrence deviennent le credo. Tout est mis en œuvre pour favoriser les entreprises, à commencer par des politiques fiscales extrêmement favorables. L’arrivée au pouvoir de Mitterrand en France et plus tardivement de Blair en Grande-Bretagne consacre l’aggiornamento des partis de pouvoir à gauche.

- La lutte contre l’inflation matérialise le rapport de force dégradé qui s’était établi dans la période précédente pour les individus avec la fin de l’indexation des salaires un peu partout en Europe et l’érosion de la part du salariat dans la valeur ajoutée à partir du début des années 80.

- Le retour d’une croissance soutenue à partir du milieu des années 80, sans que le solde de la création d’emploi ne retrouve une dynamique durablement positive.

En réalité, le retour de cette croissance ne résout rien. Les cadeaux fiscaux changent le rapport à l’argent des entreprises et des individus les plus fortunés qui s’expriment sans plus de complexes. La recherche du profit maximum exacerbe les tensions dans la chaîne de valeur pour accaparer le meilleur de la marge, créant de fait une norme de profit élevée pour l’ensemble du monde économique. Tandis que les acteurs dominants de la chaîne de valeur augmentent leur part de profit, une grande partie du tissu industriel ne parvient plus à faire face aux pressions exercées et survit difficilement face aux productions à bas coûts réalisées en Chine ou chez les nouveaux entrants européens. Elle renforce l’addiction du monde politique à la croissance, les impôts indirects devenant l’une des principales sources de revenus des États. Enfin, l’augmentation massive du crédit est l’une des conséquences indirectes de cette situation. Les salariés sous pression doivent financer leur consommation signifiante, les entreprises veulent maximiser la rentabilité économique en jouant sur l’effet de levier, les États doivent financer les déficits sociaux en augmentation puisque les créations d’emplois sont insuffisantes.

Il y a eu une large incompréhension du monde politique sur la nature du retour de la croissance à l’orée des années 90. La tentation était trop grande de porter au crédit des politiques libérales la maîtrise de l’inflation et le retour de la croissance. Il est probable que cette croissance retrouvée doit plus à la vague de progrès technologiques qui a marqué la fin des années 80 (ironie de l’histoire, celle-ci doit beaucoup aux programmes de la guerre froide de la décennie qui s’achève). La consommation signifiante voit se multiplier les objets du désir : que serait l’homme occidental moderne sans ses indispensables outils communicants et informatiques ?

Dans une optique classique, le monde politique a voulu croire que le retour de la croissance était le seul enjeu. Par ses arbitrages, il a contribué à établir le rapport de force déséquilibré en faveur du monde économique qui caractérise la période actuelle. Outre la dégradation de la position des individus et la mise à mal de leur solvabilité, il a privé l’État d’une partie de ses leviers d’actions traditionnels: plus de maîtrise des politiques monétaires, plus d’entreprises publiques, plus de capacité à financer des politiques keynésiennes. Alors que les indicateurs économiques restent le principal critère de jugement, le monde politique est maintenant victime d’un chantage permanent sur les politiques fiscales et sociales de la part des acteurs économiques, l’un des derniers domaines où il peut encore influer directement sur l’économie. Ce chantage recouvre deux réalités opposées : la lutte pour la survie pour les uns, la lutte pour plus de profit pour les autres. Dans tous les cas de figure, le moyen de pression est le même, une dégradation supplémentaire des indicateurs économiques rend difficile le maintien au pouvoir.

Ce déséquilibre des rapports de force crée ces crises mille-feuilles où les couches de problèmes se superposent. La quête du surprofit par les acteurs dominants crée ces illusions capitalistiques que sont les bulles et les outils spéculatifs. La solvabilité dégradée des individus conduit à des ajustements et des arbitrages permanents de la demande, entre produits banalisés et consommation signifiante. Ces arbitrages peuvent déclasser du jour au lendemain une partie des produits ou invalider des stratégies industrielles. La lutte pour accaparer la part du lion dans la chaîne de valeur entraîne des ajustements violents. Quand la production est dominante, les usines s’arrêtent, car le stock est l’ennemi absolu dans une compétition fondée sur l’obsolescence d’image. Quand la distribution est dominante, elle transmet toute la pression vers la production quand elle ne change pas de source d’approvisionnement. Ces tensions trop violentes entre les acteurs mais aussi au sein du monde économique provoquent des crises récurrentes, chaque accident de parcours crée des phénomènes de résonances parce que la solvabilité des individus et la norme de profit élevée sont touchées, mais seule, la norme de profit est soignée par le monde politique en vertu des rapports de force actuels.

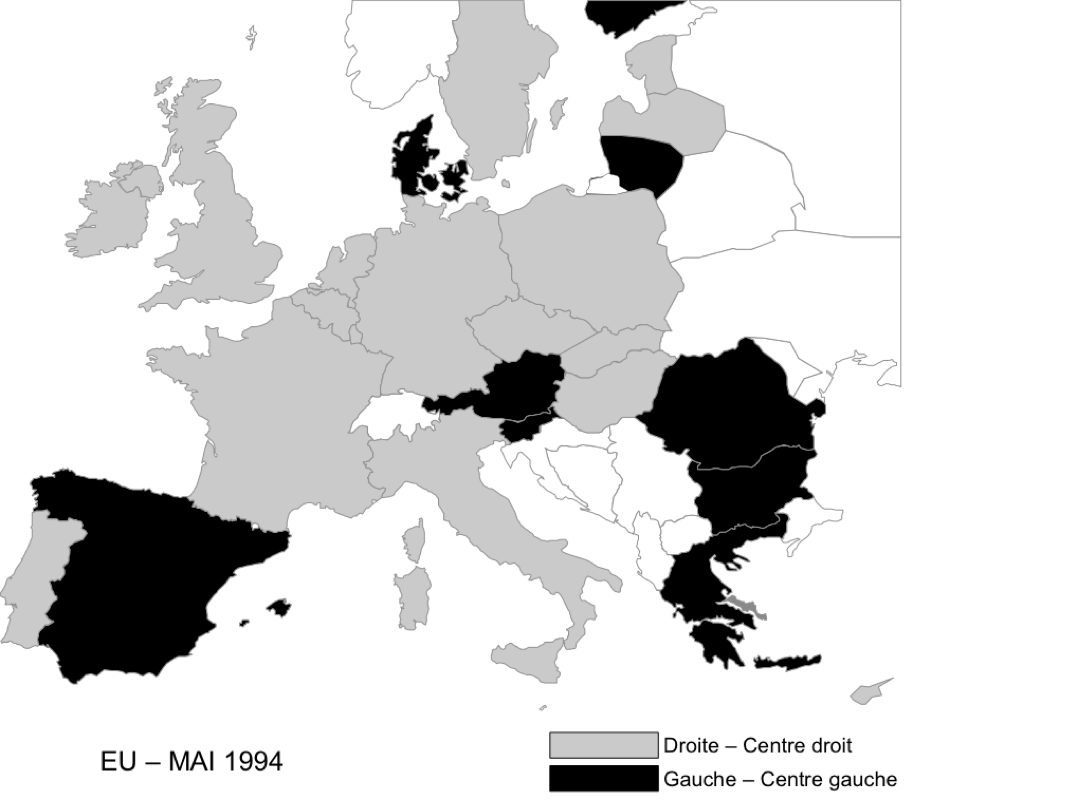

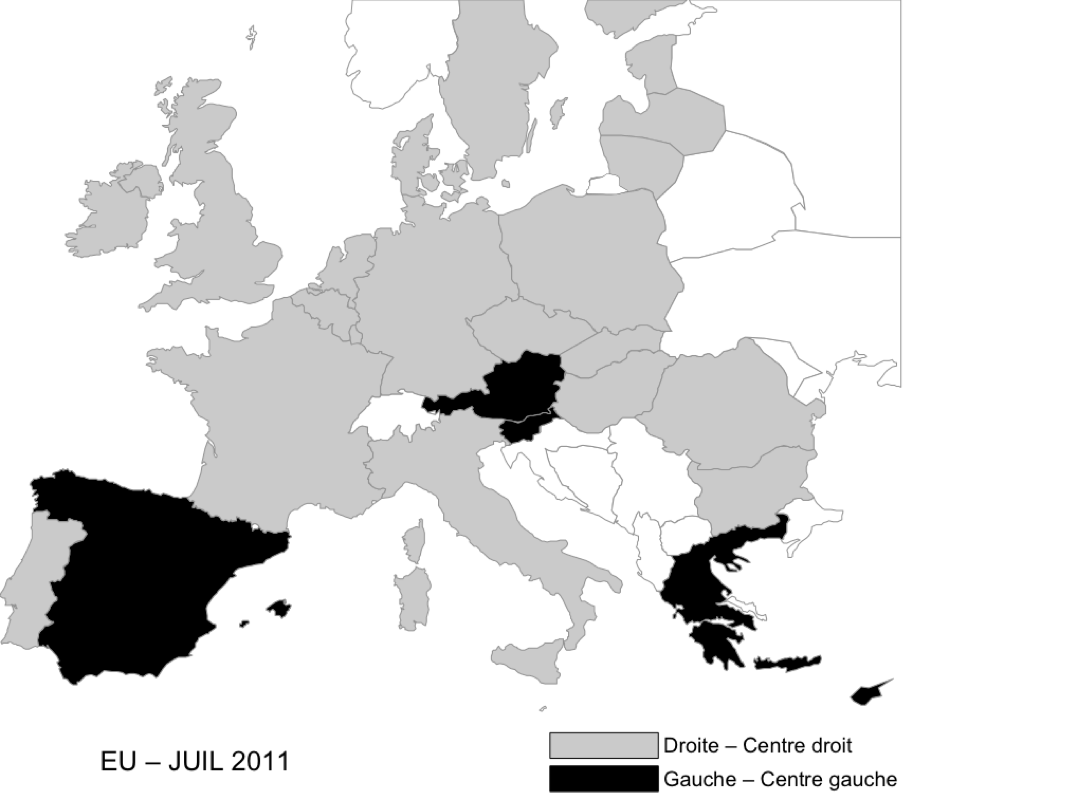

Cette situation illustre à merveille ce que j’appelle « le paradoxe du guépard » (ce billet reprend les idées et quelques extraits de mon essai « Crises économiques et régulations collectives, le paradoxe du guépard »). En voulant préserver des dynamiques antérieures (ne rien changer), le monde politique a entrepris des réformes (il fallait se dépêcher de tout changer) qui ont en réalité abouti à de profonds changements. Le paradoxe de ce paradoxe, c’est que le personnel politique paie un prix élevé, les alternances se multiplient et sont plus en plus décevantes pour les électeurs.

Les conditions actuelles sont propices aux solutions extrêmes. La montée du populisme et des nationalismes en est l’expression la plus voyante. L’histoire montre qu’un déséquilibre aussi fort ne peut perdurer dans le temps que s’il présente des perspectives de sortie (la norme de progrès du long 19ème) ou en s’imposant par la force, ce qui conduit le plus souvent à des corrections violentes. Aucune sortie de crise n’est possible sans un rééquilibrage durable des rapports de force, entre les acteurs du système. Pire encore, la prise en compte des enjeux de demain que sont le développement durable ou l’écologie ne peut se réaliser sur la base des rapports de force actuels, c’est un pré-requis dont il faut être conscient. La pression exercée par les acteurs dominants de l’économie sur les autres acteurs, y compris les éléments les plus faibles de la chaîne de valeur est intenable. Il ne s’agit pas seulement de résister au chantage évoqué plus haut, il faut aussi déconstruire les politiques qui ont permis l’élévation de la norme de profit de ces 20 dernières années. Aucun parti de pouvoir dans le monde occidental ne semble conscient de ce nécessaire rééquilibrage, comme s’il avait intériorisé le rapport de force actuel, c’est la limite de l’exercice démocratique tel qu’il se présente aujourd’hui.

[i] En référence à Eric J. Hobsbawm, comme le sont plus loin dans ce billet le long 19ème et le court 20ème Siècle.

184 réponses à “ET SI L’ÉCONOMIE N’ÉTAIT PAS LE COEUR DU

PROBLÈME ?, par Michel Leis”