Billet invité

Le 11 août 2015, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Sendaï, dans le département de Kagoshima situé au sud-ouest du Japon, a redémarré. L’administration Abe souhaite donner à ce moment un caractère décisif pour sa stratégie énergétique, considérant le nucléaire comme « vital » pour l’avenir de la nation, au même titre qu’entre 1931 et 1945, l’occupation de la Mandchourie était également considérée comme « vitale » pour un Empire dont on connaît le bel avenir auquel il a été promis.

Les critiques pragmatiques d’une telle approche de l’avenir énergétique japonais, formulées par l’ancien Premier ministre Junichiro Koizumi, devenu l’un des nouveaux meneurs de l’élite pro-énergies renouvelables (au sein de laquelle on compte le pro-solaire milliardaire Son Masayoshi, PDG de Softbank), et qui n’a pas manqué de rappeler que le Japon avait réussi à se développer après la seconde guerre mondiale sans la Mandchourie, n’y auront rien fait. Arc-boutée sur son national-nucléarisme, l’administration Abe semble faire sienne la règle selon laquelle ce qui est le plus faux est également ce qui est le plus communicable. Ainsi en va-t-il du relèvement des seuils d’inacceptabilité de la contamination radioactive pour la population comme pour les travailleurs du nucléaire, de la négation des effets sanitaires des retombées liées à l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi, malgré l’apparition d’une épidémie de cancers de la thyroïde, sans parler du rappel dans les zones contaminées des populations évacuées, à grand renfort d’une politique de « communication du risque » relayée et soutenue internationalement par des experts onusiens triés sur le volet.

Certes des pressions existent, y compris à l’intérieur du gouvernement, notamment de la part de groupes politiques et industriels en faveur des énergies renouvelables, principalement la biomasse et l’électricité hydraulique. On voit même d’anciens nucléaristes retourner leur veste, au Parlement ou au gouvernement, en faveur du renouvelable. Il s’agit d’une guerre (feutrée) de succession en termes d’intérêts économiques, dont le bilan à long terme n’est pas prévisible. Ce dont on est toutefois certain, c’est qu’avec le redémarrage du réacteur n°1 de Sendaï, Abe et ses collaborateurs viennent de remporter une bataille dans cette lutte des cliques. Ils l’ont fait grâce notamment à un outil classiquement mobilisé en politique : le chantage. Ce dernier revêt, dans le cas présent, plusieurs facettes : un chantage au déficit commercial tout d’abord. Un chantage au changement climatique ensuite. Un chantage encore à la diminution de la rente nucléaire et à l’explosion du coût de l’électricité non-nucléaire. Un chantage, enfin, à la bombe atomique.

Examinons plus en détail la teneur de chacune de ces facettes, avant de tirer des conclusions sur la nature de l’autoritarisme de l’administration Abe, d’une part, et sur l’efficacité de l’action individuelle et collective qui entend s’y opposer, de l’autre.

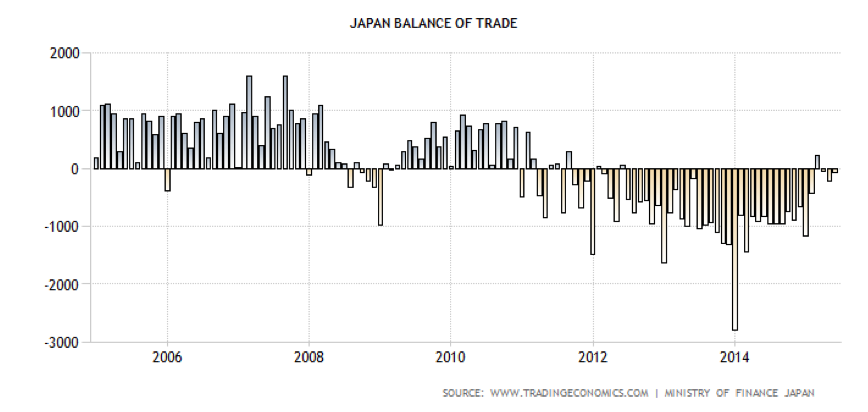

- Un chantage au déficit commercial

En 2013, pour la première fois en trois décennies, la balance commerciale japonaise a été déficitaire de 11,5 milliards de yen, dont 7 milliards attribués à l’implantation des industries japonaises dans d’autres régions d’Asie – ce qui est sans lien avec la catastrophe de Fukushima – et 4 milliards attribués au surcoût des importations de pétrole et de gaz permettant de produire une énergie qui n’était plus fournie par les centrales nucléaires. Toutefois, dès avril 2015, la balance commerciale était redevenue excédentaire, les achats de pétrole ayant chuté de 51 %, ceux de produits pétroliers de 38 %, et ceux de gaz naturel liquéfié de 12%[1]. Les mois qui ont suivi ont été très légèrement négatifs, mais l’affaiblissement du yen a permis de revaloriser des exportations en forte hausse[2]. L’arrêt du recours au nucléaire après la catastrophe de Fukushima n’a donc pas eu, sur la balance commerciale du Japon, l’impact désastreux attendu et annoncé non sans martèlement.

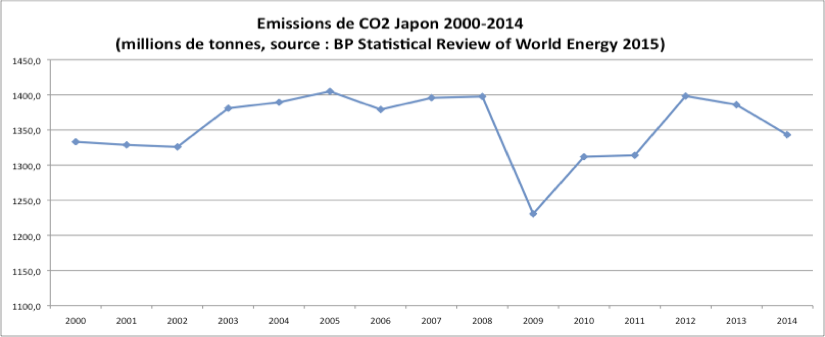

- Un chantage au changement climatique

En dépit d’une hausse significative du recours à l’énergie d’origine fossile, le montant total des émissions de CO2 après la catastrophe de Fukushima n’a pas augmenté à la vitesse estimée par les experts … et par les ardents thuriféraires du nucléaire : les économies d’énergie réalisées et le recours accru aux énergies renouvelables sont les deux principaux facteurs qui expliquent cette évolution. Ainsi, la consommation de charbon et de pétrole, bien qu’en hausse après 2010, n’a pas atteint son niveau antérieur à la crise de 2008. Les émissions de CO2 du secteur énergétique japonais ont gardé une trajectoire identique avant et après la catastrophe de Fukushima et sont revenues, à partir de 2012, à leur niveau de la période 2002-2008, soit environ 1,4 milliards de tonnes de CO2. La catastrophe de Fukushima n’a donc pas précipité le Japon dans une soudaine et inexorable croissance de ses émissions de CO2, mais est venue conforter une tendance à la hausse, antérieure au désastre, datant de la période de « reprise » ayant suivi la crise de 2008. On observe même plutôt, depuis 2013, un ralentissement des émissions de CO2, avec une baisse de 0,9% par rapport à l’année précédente, confirmée en 2014 par une chute de 3,1%. On note enfin que, à la montée en puissance du parc nucléaire japonais dans les années 60-70, correspond une des croissances les plus élevées des émissions de CO2 du pays – une multiplication en volume par 2,4 entre 1965 et 1973 contre 1,3 entre 1973 et 2014 – et que sur le long terme, le développement du nucléaire au Japon n’a jamais permis d’endiguer l’augmentation quasi-ininterrompue de ces émissions.

- Un chantage à la diminution de la rente nucléaire

En complément de son soutien inconditionnel au redémarrage des centrales nucléaires, le Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) s’apprête à réduire les subventions accordées aux municipalités où des réacteurs nucléaires sont à l’arrêt. À partir de 2016, ces subventions seront en effet accordées sur la base d’un taux de fonctionnement inférieur à celui en pratique actuellement[3].

Dans le système actuel, le montant des subventions accordées aux autorités locales est fonction de la performance opérationnelle des deux années précédentes. Ainsi, dès 2013 les collectivités locales ont bénéficié de subventions sur la base d’un taux de fonctionnement de 81%, l’ensemble des réacteurs ayant été arrêtés pour cause d’inspection de sécurité après la catastrophe de 2011. Ce taux correspond à un taux complet de fonctionnement en dehors de la période de contrôle une fois tous les treize mois. À partir de 2016, la durée de référence sera ramenée à un an et demi, et, à moins que les réacteurs concernés soient remis en marche, le taux de fonctionnement sera ramené à son niveau d’avant la catastrophe du 11 mars 2011, soit en moyenne 70%. Cet ajustement constitue selon le METI une « mesure de justice » vis-à-vis des municipalités dans lesquelles le choix du redémarrage des réacteurs a été fait.

Par conséquent, dans les municipalités comme celles de Mihama, située dans le département de Fukui, au cœur de ce que l’on appelle le « Ginza du nucléaire » (que l’on pourrait traduire par « les Champs-Élysées du nucléaire »), où 40% des recettes fiscales sont d’origine nucléaire, et où les subventions seront divisées par deux à cause du démantèlement de plusieurs réacteurs, les élus se sentent fortement incités à soutenir le redémarrage des réacteurs implantés sur leur territoire, en l’absence de toute forme d’aides à la reconversion, comme il en existait à l’époque des fermetures des mines.

- Un chantage à l’explosion du coût de l’électricité non-nucléaire

Les estimations du coût de production de l’énergie nucléaire que le ministère de l’industrie a fait circuler à partir d’avril 2015, prévoient un coût de 10,1 yen le kilowatt-heure en 2030 (contre 8,9 yen en 2011), faisant de cette source d’énergie la moins coûteuse comparée au charbon (12,2 yen), au gaz (13,4 yen) et aux énergies dites renouvelables (solaire : entre 12,7 et 15,5 yen ; éolien : entre 13,9 et 21,9 yen)[4]. Cette estimation du coût du nucléaire est censée prendre en compte les dédommagements éventuels en cas d’accident, les aides aux municipalités et la hausse des coûts liés à la sécurité des centrales. Quant aux coûts induits par un accident nucléaire, ils ont été fortement réduits par les experts gouvernementaux afin de prendre en compte l’instauration de normes de sécurité beaucoup plus strictes et fiables qu’avant la catastrophe de Fukushima : ainsi, dans leurs calculs, les autorités ont divisé par deux la probabilité qu’un accident majeur survienne.

Par ailleurs, l’estimation du coût du kilowatt-heure du nucléaire est fondée sur les déclarations des investissements en sécurité faites par les entreprises d’électricité. Or ces dernières révélaient quelques temps après la publication de ces chiffres que leurs dépenses réelles seraient deux fois et demi plus élevées que celles déclarées 30 mois auparavant, et atteindraient au moins 2400 milliards de yen[5].

C’est pourtant sur la base de ces estimations de coûts que le « mix-énergétique » japonais pour la production d’électricité d’ici 2030 a été défini en avril dernier : 20% à 22% pour le nucléaire – ce qui sous-entend soit la remise en cause de la règle des 40 ans de service des réacteurs existants, soit la construction de nouveaux réacteurs – et 22% à 24% pour le renouvelable[6].

Selon une étude du Mitsubishi Research Institute réalisée en décembre 2014 pour le compte du ministère de l’Environnement, d’ici 2030, environ 31 % de la production d’électricité du Japon pourrait être produite sous une forme renouvelable incluant le solaire, l’éolien, le géothermique et l’hydroélectrique, contre environ 2% actuellement. Le ministère de l’Environnement considère que les tarifs de rachat garantis de l’électricité renouvelable pourraient chuter fortement et être maintenus, même avec une production importante de renouvelable, à un niveau inférieur à celui estimé par le ministère de l’Industrie (METI). Quant à la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables, elle pourrait permettre d’économiser entre 11.000 et 25.000 milliards de yen d’ici 2030. Toutefois, lors de l’élaboration de son plan énergétique, le METI n’a pas pris ces chiffres en considération et ces études, tout comme leurs résultats, sont restés lettre morte[7].

- Un chantage à la bombe atomique

Son programme de recyclage de combustible nucléaire étant à l’arrêt et son accumulation de stocks de plutonium suscitant l’inquiétude au niveau international, le Japon subit des « pressions » afin d’utiliser le plus possible ses réserves de combustibles dans ses réacteurs. Ainsi, la Sous-secrétaire d’État du contrôle des armes et de la sécurité internationale des États-Unis, Rose Gottemoeller, déclarait récemment devant un parterre de journalistes que le Japon devait achever son programme de retraitement et consommer son plutonium sous la forme de MOX dans ses propres réacteurs : « Si l’on souhaite avoir un programme de retraitement du plutonium, l’autre face consiste à avoir un vigoureux programme pour le MOX et à consommer ce dernier dans les centrales. »

La question demeure toutefois de savoir si le Japon peut redémarrer les 18 réacteurs qui lui seraient nécessaires pour consommer le plutonium qu’il détient, et si l’usine de retraitement de Rokkasho peut effectivement démarrer.

Le souci de garantir une légitimité à l’existence du centre de stockage, de retraitement et d’extraction de plutonium et de fabrication de MOX de Rokkasho, situé au nord du Japon n’est pas nouveau. De fait, cette chaîne de retraitement, construite en partenariat avec AREVA à partir de 1993, n’est jamais entrée en fonction et sa capacité de stockage de combustible usé arrive à saturation : 2.834 tonnes de combustible se trouvent actuellement dans les piscines de l’usine, soit 90% de la capacité disponible sur le site. Recourir à l’infrastructure de Rokkasho garantirait sa pérennité et éviterait de priver de sens l’existence de ce bijou de 20 milliards d’euros, dont le coût de démantèlement est estimé à 80 milliards d’euros supplémentaires. Le tout dans un contexte de demande en forte chute à la fois du plutonium utilisé dans les surgénérateurs (celui de Monju a subi une succession d’accidents et n’a produit d’électricité que pendant une heure en 20 ans) et du MOX dans les réacteurs conventionnels.

Le Japon détient actuellement 157 tonnes de plutonium, dont 100 tonnes localisées sur les sites de ses centrales. Les 60 tonnes restantes ont été acheminées dans les centres de retraitement, et 45 tonnes ont été séparées (35 tonnes sont stockées en France et au Royaume-Uni), de quoi fabriquer 5.000 têtes nucléaires. Le plein usage de la capacité de retraitement du site de Rokkasho permettrait de produire annuellement une quantité de plutonium séparé de 8 tonnes, suffisante pour fabriquer 1.000 bombes atomiques.

Ainsi, la question que personne ne pose mais que l’on est en droit de se poser est la suivante : au delà de son usage civil, le Japon envisage-t-il une utilisation non civile de sa filière de retraitement et de fabrication de plutonium ?

Le vote discret, le 20 juin 2012, d’un amendement à la Loi fondamentale sur l’énergie atomique précisant que désormais « la politique de l’énergie nucléaire du Japon doit contribuer à la sécurité nationale » nous éclaire sur ce point, tout comme le vote plus récent des lois sur la sécurité, élargissant les possibilités d’intervention des forces d’auto-défense dans des conflits à l’étranger, au nom d’un renforcement de l’alliance nippo-américaine en matière de sécurité. Ainsi, le ministre de la défense, Gen Nakatani, reconnaissait récemment que ces lois ouvraient la « possibilité théorique » au Japon de transporter des armes nucléaires au cours d’opérations de soutien logistique, tout en réaffirmant que le pays ne s’engagerait cependant pas dans ce type d’intervention, compte tenu des « principes non nucléaires » auxquels le pays est attaché[8].

Voici ce que nous écrivions dans une contribution datée d’octobre 2012 : « Ce qui caractérise le nouveau contexte n’est donc pas la capacité technologique du Japon à construire une arme nucléaire dans une durée limitée, mais le fait que, s’appuyant sur l’opportunité d’une réforme de son autorité de régulation nucléaire, suite à l’accident de Fukushima, il se dote d’un cadre juridique approprié à la reconnaissance et à l’activation d’une telle capacité. La prochaine étape pourrait être une réforme de l’article 9 de la Constitution, le tout étant en cohérence avec le rôle politique que les États-Unis entendent de plus en plus faire jouer au Japon en Asie, notamment face à la Chine. Quand bien même le développement du nucléaire militaire japonais ne resterait qu’à l’état de potentialité, il fournit un argument de taille à ses voisins qui aspirent eux aussi à la « souveraineté nucléaire », tout ceci résultant dans une escalade d’accumulation d’armes nucléaires. »[9]

Trois ans après, l’usage du conditionnel n’est plus de mise : la Constitution japonaise est bel et bien révisée dans le sens d’une remise en cause du pacifisme qui la fondait et les résistances nombreuses à une telle révision n’auront pas eu raison d’un régime politique que certains n’hésitent pas à qualifier de « dictature ».

Selon Yasuo Hasebe de l’université Waseda, l’un des trois juristes conviés en juin dernier par la Chambre des représentants, afin de s’exprimer sur le caractère constitutionnel des lois sur la sécurité, ces dernières « ébranlent la stabilité juridique » du pays. Il ajoute : « La distance est énorme, et à peine compréhensible du point de vue du sens commun, entre les mots et les termes employés dans le texte de loi, qui apparemment limitent le recours à la force au nom de l’auto-défense collective, et ce que le gouvernement essaie effectivement de faire. »

Hasebe s’interroge également au sujet des propos tenus par le vice-président du Parti libéral démocrate, Masahiro Komura selon lequel « les constitutionnalistes ne manquent jamais de s’en tenir aux termes de l’article 9 de la Constitution. » « Cela signifie-t-il, demande Hasebe, que M. Komura est prêt à exercer le pouvoir politique sans s’en tenir à la constitution ? Ce serait assez inquiétant ».[10]

Réagissant à une formulation figurant dans les lois de sécurité selon laquelle « les intentions, la capacité et l’importance de l’agresseur seront prises en considération avant de prendre la décision de recourir à la force », Setsu Kobayashi de l’université Keio, un autre constitutionnaliste consulté, s’interroge sur le fait que « fondamentalement, cette formulation presse le public de donner carte blanche au gouvernement en ce qui concerne les opérations militaires, en s’en remettant au hasard. Ce qui est l’idée d’une dictature. »

Ce que semble confirmer à son insu Osamu Nishi, juriste de l’université de Komazawa et membre du groupe de conseillers privés du Premier ministre ayant contribué à la formulation des lois sur la sécurité, pour qui « le nombre de gens qui jugent la loi conforme à la Constitution n’est pas faible », ajoutant que « le débat constitutionnel ne consiste pas à prendre des décisions à la majorité. » On comprend mieux ainsi pourquoi 53% des Japonais étant contre les lois sur la sécurité[11], ces dernières ont été votées, et pourquoi 57% étant contre le redémarrage de la centrale nucléaire de Sendaï[12], le réacteur n°1 a redémarré.

A ceux qui s’étonneraient encore des contradictions entre les aspirations des uns et les décisions des autres et s’indigneraient du « déficit démocratique » qui en découle, on ne peut que rappeler combien il est rare de voir une démocratie « excédentaire ».

Conclusion

C’est donc sous le signe du chantage que s’est effectué le redémarrage du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Sendaï, chantage dont les différentes formes ont été menées de front par une administration Abe qui entend adapter la vérité à la réalité, cette réalité toujours présentée par le pouvoir comme immuable afin de garantir le plein exercice de l’autorité. De fait, il s’agit, par là même, de renoncer à façonner la réalité à l’image de la vérité et, pour la population, de se soumettre à la tyrannie. Pérenniser les nuisances afin de pérenniser la domination, tel est un des principes de base du national-nucléarisme.

Abe promet aux hibakusha – les victimes des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki – de sauver la liberté et d’ « éviter la guerre »[13] en révisant l’article 9 de la Constitution. Il ne s’agit là que d’un élément supplémentaire participant de l’opération de racket national auquel se livre l’État japonais, qui consiste à obtenir, de façon frauduleuse ou en menaçant de violence et avec le consentement des victimes, le renoncement à toute forme d’action collective ou personnelle qui pourrait venir contrecarrer son autoritarisme.

Pourtant, le Japon n’est-il pas ainsi transformé en victime de substitution prospective, au sens où c’est de son sol que les États-Unis sont prêts à faire face à la Russie, à la Chine ou à tout autre de leurs bras droits, les Japonais se préparant ainsi à être les victimes de leurs prétendus protecteurs ?

Dans son allocution prononcée le 6 août dernier lors des cérémonies de commémoration des 70 ans du bombardement atomique de Hiroshima, et pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, le Premier ministre Abe a soigneusement évité toute mention des « trois principes non nucléaires » auxquels le Japon s’est officiellement rangé : détention, production et importation d’armes nucléaires sont bannies.

Tandis que des représentants d’associations de citoyens et de victimes de la bombe ont manifesté leur « espoir qu’une telle omission ne marquait pas un virage vers la guerre » d’autres n’ont pas manqué de rappeler leur « espoir de voir naître un monde sans armes atomiques »[14].

Pour autant, on peut se demander si de tels « espoirs », tout comme ceux des 160 manifestants de Satsumasendaï venus s’opposer au redémarrage du réacteur n°1, soutenus pour la circonstance par l’ex-Premier ministre Naoto Kan reconverti à l’anti-nucléarisme depuis 2011, et ceux des valeureux propriétaires des cinq véhicules automobiles ayant momentanément obstrué l’entrée de la centrale nucléaire, ont véritablement la capacité de modifier de manière significative les orientations politiques dont nous venons de rappeler les grandes lignes.

« Qu’est-ce au fond que l’espoir ? Est-ce la croyance que les choses vont s’améliorer ? » s’interrogeait déjà Günther Anders dans un entretien sur « L’état d’urgence et la légitime défense », un an après la catastrophe de Tchernobyl. La réponse qu’il apportait alors vaut tout autant aujourd’hui qu’hier : « Il ne faut pas faire naître l’espoir, il faut l’empêcher. Car personne n’agira par espoir. Tout espérant abandonne l’amélioration à une autre instance. »[15]

L’espoir est « un autre mot pour dire lâcheté », et c’est de l’intime connaissance de cette identité dont les maîtres chanteurs du nucléaire tirent toute leur force. Tant que leurs opposants auront de l’espoir, ils resteront effroyablement inoffensifs.

Thierry Ribault est chercheur au CNRS (Clersé-Université de Lille1). Il est co-auteur, avec Nadine Ribault, de Les sanctuaires de l’abîme – Chronique du désastre de Fukushima,aux Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, Paris, 2012.

_______________________

[1] Le Monde 22 avril 2015.

[2] Ministère des Finances, juillet 2015.

[7] Mainichi, 21 février 2015.

[9] Reporterre, 2 octobre 2012.

[15] Günther Anders, La violence : oui ou non. Une discussion nécessaire, Éditions Fario, Paris, 2014, p.30.

Il faut vous préparer, Clémentine… pardon : Madame la Présidente !