Le texte de ma communication au colloque Science-Fiction, religions, théologies, le 10 juin 2022.

Prédestination et futurs contingents chez Philip K. Dick

Théologie-fiction

Parmi les auteurs classiques de science-fiction, l’Américain Philip K. Dick (1928-1982) était l’un des très rares à mentionner expressément la théologie parmi les thèmes qu’il entendait couvrir,

Alors que les récits de Dick qualifiés de « science-fiction » se déroulent dans un futur situé en général à une trentaine d’années d’ici, plusieurs de ses textes sont contemporains, et méritent bien davantage que le label « science-fiction », celui de « théologie-fiction », en particulier « VALIS » (1981a), VALIS étant l’acronyme de « Vast Active Living Intelligence System » : vaste système actif d’intelligence vivante, et « The Transmigration of Timothy Archer » (1982), deux livres où il n’est question en fait que de théologie, un label que l’auteur revendiquait d’ailleurs. Dick écrivait ainsi dans VALIS : « L’époque de la drogue était révolue, et chacun s’était trouvé un rôle dans une nouvelle obsession. Pour nous, cette nouvelle obsession, grâce à [Philip K. Dick], était la théologie » (1981a : 29).

La transmigration de Timothy Archer

La transmigration de Timothy Archer (The Transmigration of Timothy Archer 1982) est une transposition à peine voilée de la vie de l’évêque épiscopalien James Pike (1913-1969) : la véritable identité de « Timothy Archer », un évêque de l’église épiscopalienne : le pendant aux États-Unis de l’église anglicane en Grande-Bretagne. Pike fut accusé d’hérésie de son vivant pour sa remise en question du Saint-Esprit comme troisième composante de la Sainte Trinité. Voici la manière dont le roman rapporte l’affaire :

« Alors que nous dégustions notre minestrone, l’évêque Archer nous parlait de son procès à venir pour hérésie. Il trouvait le sujet éminemment fascinant. Certains évêques de la Bible Belt [le Sud profond des États-Unis] voulaient sa peau parce qu’il avait affirmé dans plusieurs publications et dans les sermons qu’il avait prêchés à la cathédrale de la Grâce que personne n’avait aperçu le moindre poil du Saint-Esprit depuis les temps apostoliques. Tim en avait conclu que la doctrine de la Trinité était incorrecte. Si le Saint-Esprit était, en fait, une forme de Dieu à l’égal de Yahvé ou du Christ, il se manifesterait sûrement encore parmi nous » (1982 : 10).

Pike fut à une époque le beau-père de Dick : celui-ci ayant épousé la belle-fille de la compagne de Pike. C’est Pike qui avait officié lors de la cérémonie de mariage de Dick avec sa parente par alliance. Le fait cependant que ce roman ait été écrit alors que Dick se savait en fin de vie a conduit la plupart des commentateurs à le considérer comme son testament spirituel. La transmigration de Timothy Archer ne fait par ailleurs que rassembler en un texte unique des thèmes que l’on retrouve en de nombreux endroits de l’œuvre de Dick, tels que

1° quelle est la part qu’il nous est permis à chacun d’entre nous, individus humains, de connaître du Réel (l’Être-donné kantien) dans lequel nous sommes plongés ?

Dick écrivait ainsi à ce sujet : « Les deux sujets fondamentaux qui me fascinent sont ‘Qu’est-ce que la réalité ?’ Et ‘Qu’est-ce qui constitue un être humain authentique ?’ » (1995 [1978] : 260). Et il ajoutait : « J’ai toujours espéré, en écrivant des romans et des histoires qui posaient la question ‘Qu’est-ce que la réalité ?’, trouver un jour une réponse. C’était aussi le vœu de la plupart de mes lecteurs. Mais les années passaient. J’ai écrit plus de trente romans et plus de cent nouvelles, et je n’arrivais toujours pas à me faire une idée de ce qu’est la réalité. […] j’ai fini par dire : ‘La réalité, c’est ce qui, quand vous cessez d’y croire, ne s’en va pas’ » (1995 [1978] : 261).

2° autre question : le fait que notre sentiment d’un Moi repose essentiellement sur la continuité de notre mémoire, alors que celle-ci est altérable, d’intention délibérée par la consommation de drogues, ou à notre corps défendant dans la folie, remet-il en question que la représentation que nous avons chacun de la destinée humaine, puisse nous être commune, ou bien s’agit-il d’un malentendu fondamental ? Pouvons-nous remédier au caractère éventuellement lacunaire de notre compréhension en rassemblant la multitude de nos points de vue ? Dick écrivait ainsi dans The Divine Invasion : « Y a-t-il fondamentalement un monde-matrice à partir duquel les gens tirent des perceptions différentes ? De sorte que le monde que vous voyez n’est pas le monde que je vois moi ? » (1981b : 178).

3° autre question encore : peut-on imaginer qu’un progrès technologique nous ayant permis de nous voir implanter une fausse mémoire, nous soyons dans l’incapacité de déterminer si notre passé a bien eu lieu ? (c’est le cas des « répliquants » du film Blade Runner tiré de son roman « Do Androids Dream of Electric Sheep? » (1968), que Dick appelait lui « androïdes » : « Le thème des mémoires falsifiées est un fil conducteur de mes écrits au fil des années » (1995 [1977] : 248).

4° l’avenir est-il

-

- unique (déterministe), auquel cas nous sommes prédestinés à vivre un « destin » unique, prétracé lui aussi ;

- ouvert, auquel cas nous disposons d’un « libre-arbitre » ;

- constitué d’un petit nombre d’options, que certains « voyants extralucides » parmi nous (cas des « precogs ») pourraient connaître ?

Lors de la conférence que Philip K. Dick donna à l’hôtel de ville de Metz en septembre 1977, il précisa la représentation scientifique sous-tendant ce qui constitue l’un des thèmes centraux de ses livres, à savoir la possibilité de modifier le déroulement des événements futurs même s’il apparaît a priori inéluctable : « une multiplicité de mondes partiellement réalisés qui sont là, tangents à celui qui est manifestement le plus réalisé de ces mondes » (1995 : 240), une conception apparentée à l’interprétation de la mécanique quantique dite des « mondes (parallèles) multiples », qu’énonça le physicien américain Hugh Everett en 1956.

Le personnage du « precog », capable de connaître l’avenir et donc de pouvoir contribuer à empêcher qu’il ne se passe comme pré-vu est récurrent dans de nombreux livres de Dick, et c’est à cette « multiplicité de mondes partiellement réalisés » que le precog a accès.

Pour que la possibilité en existe même, il faut qu’il y ait au moins une alternative au scénario pré-vu par le precog : ces « mondes partiellement réalisés tangents à celui le plus réalisé » – où loge notre conscience de soi. Le thème de la modification du déroulement des événements futurs est partout dans l’œuvre de Dick, et même quand le personnage du precog n’est pas central à l’intrigue, il demeure présent en arrière-plan.

Précisons que Dick était convaincu que ce qu’il narrait dans ses ouvrages, l’objet de la prose qu’il rédigeait, n’était précisément pas de la fiction mais composé d’instants entr’aperçus des mondes se déroulant « de manière tangente », en parallèle à celui où nous avons le sentiment d’évoluer.

Si le thème de la nouvelle de Dick intitulée « Minority Report » (portée à l’écran par Steven Spielberg en 2002) est celui d’une police tirant parti des visions d’avenir de trois precogs pour empêcher des crimes au déroulement planifié, celui de ses livres qui propose une véritable théorisation de notre rapport à l’avenir et la possibilité pour nous d’interférer avec son déroulement le plus probable – sans pour autant être à proprement parler inéluctable – est La transmigration de Timothy Archer, publié en 1982, l’année de sa mort, où l’action se déroule tout entière dans le monde qui nous est familier, un long passage ayant pour théâtre la journée dont il nous est précisé qu’elle est celle de l’assassinat de John Lennon, à savoir le 8 décembre 1980.

5° pouvons-nous communiquer avec les morts ? Et si oui, savent-ils l’avenir, ce qui fait d’eux les « voyants » des quelques options qui nous sont ouvertes à chacun ?

Mon exposé visera à déterminer l’éclairage qu’apporte l’œuvre de Philip K. Dick, et plus particulièrement La transmigration de Timothy Archer, à la « Querelle des futurs contingents » qui déchira dix années durant l’Université de Louvain et qui avait été formulée ainsi le 13 décembre 1465 devant l’assemblée des étudiants et des professeurs : « Après que le Christ eut dit à Saint Pierre : ‘Cette nuit, avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois’, était-il au pouvoir de l’apôtre de ne pas renier son maître ? ».

La conférence de Metz

Lorsqu’ils assistèrent dans une salle comble de l’hôtel de ville de Metz le 24 septembre 1977 à une conférence qui deviendrait fameuse, intitulée « Si vous jugez ce monde mauvais, vous devriez voir certains des autres » (1995 : 233-258), les auditeurs présents imaginaient entendre un auteur de science-fiction évoquer ses livres. Au lieu de cela, ils furent confrontés à un gourou leur expliquant ce que Jésus de Nazareth entendait dire quand il avait affirmé : « Mon royaume n’est pas de ce monde », à savoir qu’il existe un monde parallèle au nôtre où nous pouvons rejoindre Dieu par un simple glissement latéral, à condition bien sûr que nous en exprimions le désir, et que Dieu réponde à notre souhait par un geste charitable de Sa part. Il n’y avait en ce temps-là que les initiés à connaître Philip Kindred Dick (1928-1982), peut-être le plus fameux aujourd’hui des auteurs de science-fiction, mais fêté à cette époque par les seuls aficionados de ce genre littéraire.

Dick au cinéma

Dick ne connaîtrait la gloire auprès des jeunes de 7 à 77 ans qu’à titre posthume, grâce à l’adaptation au cinéma de ses nouvelles et de ses romans, souvent par les plus réputés des metteurs en scène : « Blade Runner » de Ridley Scott sorti peu de temps après la mort de Dick en 1982, mais dont celui-ci avait encore eu l’occasion de voir des rushes, puis « Total Recall » de Paul Verhoeven en 1990, « Minority Report » de Steve Spielberg en 2002, « A Scanner Darkly » de Richard Linklater en 2006, et d’autres encore.

Dick romancier de facture classique

Le statut d’auteur de science-fiction n’était pas pour autant véritablement au goût de Philip K. Dick : il lui était douloureux que les manuscrits de ses romans de facture classique soient rejetés par les maisons d’édition. Il consacrait les périodes de stabilité relative de sa vie, le plus souvent les premières années de ses mariages successifs, dont il eut cinq, à la rédaction de fictions dont une seule fut publiée de son vivant : The Confessions of a Crap Artist, rédigé en 1959, et finalement publié en 1975 ; porté à l’écran en France par Jérôme Boivin en 1992, sous le titre de Confessions d’un barjo.

Le destin individuel

L’avenir est-il unique, lancé sur une trajectoire déterministe, auquel cas nous sommes prédestinés à vivre un « destin » dont il n’existe de toute éternité qu’une seule version, à laquelle nous sommes à proprement parler, pré-destinés ? L’avenir est-il au contraire ouvert, auquel cas nous disposons d’un « libre-arbitre » nous offrant la possibilité de choisir parmi une multiplicité d’options par l’exercice de notre volonté ? Ou bien encore, voie médiane entre les deux, le devenir est-il constitué d’un nombre limité de parcours possibles, que certains « voyants extralucides » parmi nous pourraient connaître ou dont ils pourraient au moins déceler l’ébauche : les « precogs ».

Un double fil conducteur nous est proposé dans La transmigration de Timothy Archer. Ce double fil rouge fut effectivement présent dans la véritable vie de Pike : d’abord, celui de la possibilité ou non de communiquer avec les morts, ensuite, l’existence ou non pour nous d’un destin, à savoir d’un parcours tout tracé entre le moment de notre naissance et celui de notre décès, et l’option dont nous disposerions éventuellement de faire dévier ce destin de son cours.

Un sous-thème important de La transmigration de Timothy Archer est l’identification de son héros avec le général tchèque de la Renaissance Albrecht von Wallenstein (1583-1634), à qui Schiller consacra une trilogie théâtrale, un personnage clé de la Guerre de Trente ans, la guerre de religion qui déchira l’Allemagne de 1618 à 1648, qui accordait une attention pointilleuse à son destin tel qu’il le supposait écrit dans les astres, et qui mourut transpercé d’une pertuisane alors qu’il était alité, pris au dépourvu de la manière la plus humiliante qui soit.

De la manière dont chacun d’entre nous négocie son destin, Dick nous offre une merveilleuse illustration à propos de Archer / Pike – le « destin funeste » étant, comme nul ne l’ignore, la mort prématurée :

« Le destin, pour rattraper Tim Archer, devrait l’embrocher : Tim ne serait jamais allé s’embrocher de son propre mouvemente. Une fois qu’il l’aurait repéré et saisi quelles étaient ses intentions, il ne se serait jamais rendu complice d’un destin en mode « représailles ». Or c’est ce qui venait de se produire : il avait vu se profiler un destin-représailles déterminé à avoir sa peau. Il n’a pas fui, mais n’a pas coopéré non plus. Il a fait front et a lutté et c’est dans cet état d’esprit qu’il est mort. Mais il est mort en brave, ce qui veut dire en rendant les coups. Le destin en a été réduit à l’assassiner.

Et, tandis que le destin s’interrogeait quant au moyen d’y parvenir, le cerveau agile de Tim était totalement engagé dans l’esquive, ayant recours à toutes les bottes connues de la gymnastique mentale, en vue d’échapper à ce qui contenait peut-être en soi la force de l’inévitabilité. C’est probablement là ce que nous entendons par ce terme de « destin » : s’il n’était pas inévitable, nous n’emploierions pas ce terme, nous dirions plutôt « malchance ». Nous parlerions d’accidents. Mais quand il s’agit du destin, il n’est pas question d’accident : une intention opère. Et une intention implacable, resserrant son étreinte de toutes les directions à la fois, comme si l’univers même de la personne se rétrécissait. Pour ne plus contenir que lui et son sombre destin. Il est programmé à succomber contre sa volonté, et dans ses efforts pour se libérer, il précipite sa chute, d’épuisement et de désespoir. Le destin l’emporte donc, quoi qu’il en soit » (Dick 1982 : 91).

Le destin, on l’aura compris, est dans la conception qu’en a Dick, une entité personnifiée déterminée à avoir notre peau, ayant la possibilité d’agir en particulier en mode « représailles ». Il ne s’agit donc ni de la malchance, ni du simple accident anonymes, mais d’une entité qui nous en veut personnellement et qui l’emportera inéluctablement un jour, alors qu’elle nous aura forcé à l’affronter en un ultime combat. Si la prudence a pu nous tenir longtemps éloigné de ce destin funeste, une fois qu’il se dresse devant nous, il ne sera possible de retarder son œuvre qu’en acceptant la lutte : en pratiquant au mieux l’esquive et en rendant résolument les coups.

Quand Dick dit « une étreinte qui se resserre de toutes les directions à la fois, comme si l’univers même de la personne se rétrécissait », il n’est plus question de ce clinamen dont parlait Épicure : cette petite déviation qui situerait le destin du côté de la malchance, de l’accident, et l’on pense plutôt à la chréode qu’évoquait Conrad Waddington (1905-1975) à propos de la morphogénèse : la « voie nécessaire » d’un chenal qui s’est créé dans un paysage sinon sans relief et qui nous force à le suivre dans ce qui devient bientôt une gorge où le seul choix restant est d’en suivre les détours.

Cette inéluctabilité du destin, c’est l’inexorabilité des astres, mais comme le rappelle la narratrice de La transmigration de Timothy Archer, le christianisme nous permettrait d’y échapper :

« Le Christ a le pouvoir de briser l’emprise du destin. La seule opportunité pour moi de survivre, c’est si quelqu’un brise l’emprise du destin et me libère ; sinon, je prendrai la suite de Jeff [Archer] et de Kirsten [son épouse]. C’est cela que fait le Christ : il détrône les anciennes puissances planétaires. Paul mentionne cela dans ses Épîtres de captivité … Le Christ s’élève de sphère en sphère » (Dick 1982 : 98).

La Querelle des futurs contingents

Cette question de l’inexorabilité, le christianisme l’a cependant laissée en friche, la « Querelle des futurs contingents », qui déchira l’université de Louvain de 1465 à 1475, s’étant éteinte sans avoir débouché sur une conclusion : Dieu connait-il de toute éternité l’histoire d’un bout à l’autre ou – et en cela il serait pareil à nous – ne la connaît-il que jusqu’au moment présent ? Saint Bonaventure [Giovanni da Fidanza] (1221-1274) (Baudry 1950 : 11) défendit la première hypothèse, alors que Duns Scott (1266-1308) (ibid. 13, 29) affirma la seconde.

Le 13 décembre 1465, devant l’assemblée des étudiants et des professeurs de l’université de Louvain, Pierre de Rivo [selon l’usage de l’époque, mais de son vrai nom, Pierre van den Beken] répondit publiquement à la question suivante : « Après que le Christ eut dit à Saint Pierre : ‘Cette nuit, avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois’, était-il au pouvoir de l’apôtre de ne pas renier son maître ? » (Baudry 1950 : 27-28). Son adversaire dans cette fameuse disputatio était Henri de Zomeren [Henri van Echerbroech], lequel assura que l’assemblée ne comptait pas moins de cinq cents personnes (ubi non creditur fuisse unquam citra quingentos auditores), plus que probablement des hommes uniquement (ibid. 261). Il s’agissait là du coup d’envoi de la « Querelle des futurs contingents » qui durerait jusqu’en 1475, soit un peu plus de dix années.

Le futur existe-t-il véritablement déjà « de toute éternité », comme l’affirmait Bonaventure, ou bien est-il toujours « à venir », tant qu’il n’est pas encore advenu à partir du présent, c’est-à-dire « contingent », à savoir opaque même à l’intelligence divine, comme l’avait affirmé Duns Scot pour qui « la prescience divine ne précède pas les choses dans le temps » (ibid. 29) : « Les idées éternelles […] représentent les choses à l’état de purs possibles […] Les moments futurs de la durée n’existent pas encore » (ibid. 13).

La question demeura irrésolue pour le monde chrétien, alors que l’Islam l’avait tranchée dans le sens d’un absolu : dans la croyance en un Dieu véritablement omnipotent sachant tout de toute éternité, une conception qui ne pouvait manquer de déboucher sur une foi dans le déterminisme chez le croyant que mon maître Armand Abel déconseillait de confondre avec un fatalisme. Il écrivait à ce propos dans son ouvrage intitulé Le Coran :

« Dieu […] préside à la naissance de chaque chose, de la plus simple à la plus complexe. Tout ce qui existe, il l’a pensé, ou bien le pense, constamment. [Dieu] quand il créa Adam, créa avec lui toutes les générations, leur donna l’être et reçut leur serment de fidélité. Puis, il les fit rentrer les unes dans les autres et les renferma dans les reins du premier homme (surate 7, 172). […] Mais, en même temps qu’il créait toute la suite des générations, Dieu créait aussi les actions des hommes. De là ce déterminisme implacable, si dangereux quand, une fois exprimé, il domine le pensée du peuple asservi à une religion, et qui allait devenir ce que, moins heureusement, on a nommé le « fatalisme » des musulmans » (Abel 1951 : 79).

Il est logique dans un cadre défini ainsi de se persuader que chacun d’entre nous n’a d’autre choix que de se cantonner dans un rôle de spectateur : se caler confortablement sur son siège et observer passivement ce qui se passera selon une nécessité réglée comme du papier à musique : fixée de toute éternité.

Abel pose la question : « L’incroyant peut-il acheter son salut au prix de ses œuvres ? Non : seule la foi ouvre les portes du paradis. Les bonnes œuvres du croyant peuvent le racheter de ses péchés » (ibid. 83).

Au sein même du christianisme, Jean Calvin (1509-1564) a redistribué la donne du côté d’un déterminisme apparenté à celui de l’islam, mais accompagnée d’un renversement pervers car, dans sa représentation, il est permis au croyant de deviner la suite. Il ne s’agit sans doute avec la vie que d’un spectacle dont nous ne pourrons rien changer à l’ordonnancement, mais il nous est tout de même permis de grimper sur la scène pour y jeter un coup d’œil furtif derrière le rideau : il y a prédestination et il est possible à chacun de découvrir si son nom figure ou non au nombre des Élus. Et c’est là que le désastre intervint : comment déterminer si l’on est compté au rang des Élus ou plus tristement, des damnés ? Par la capacité personnelle à « faire de l’argent ».

Max Weber a évoqué celle-ci dans L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme (1905) où le protestantisme qu’il vise plus particulièrement est celui de Calvin : celui qui va conduire une part de l’humanité à détruire la planète au détriment de tous. C’est paradoxalement dans l’auto-satisfaction que ces calvinistes gâcheront leur propre vie, celle de leurs proches et celle de leur entourage tout entier, en « faisant de l’argent », pour se convaincre que Dieu les a choisis eux – par simple caprice divin – de préférence à d’autres.

Calvin fut accusée d’hérésie et jamais l’accusation ne fut aussi judicieuse car qu’avait dit celui qui était à l’origine de la religion dont Calvin s’affirmait pourtant le messager ? Il avait déclaré lui qu’« il est plus facile à un chameau de passer par le chas d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu » (Matthieu 19:24), que « les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers » (Mathieu 20:16), et qu’« à celui qui a, on lui donnera encore davantage et il sera dans l’abondance et à celui qui n’a rien, on lui enlèvera le peu qu’il a » (Matthieu 13:12). Des propos aussi peu amènes envers les riches se trouvent aussi dans la Coran. En faisant de l’avidité et de l’appât du gain, qu’Aristote considérait comme une manière de maladie professionnelle des marchands (Le Politique I, iii, 19) et, par ailleurs, l’un des sept péchés capitaux, Calvin affirmait l’exact contraire et réduisait à néant le message christique sur l’appât du gain et sur ceux qui en sont la proie : les riches.

L’« univers de Philip K. Dick »

Des conceptions aussi diverses du devenir, à la fois dans sa dimension globale et sous sa forme d’une myriade de destins individuels, que celles que l’on lit chez Dick débouchent-elles, une fois combinées, sur une vision intégrée que l’on pourrait appeler l’« univers de Philip K. Dick », dans lequel s’inscrirait de manière cohérente l’ensemble des récits composant son œuvre ?

Pas exactement. Le sentiment serait plutôt que Dick a emprunté selon les nécessités du moment des modes narratifs divers puisés dans la panoplie de la littérature telle qu’elle s’est bâtie au fil des siècles, allant du combat solitaire contre un avatar personnifié de la mort – tel qu’on le rencontre dans la prose épique médiévale, et dont une version iconique fut produite à une époque plus récente par Ingmar Bergman dans son « Septième Sceau » (1957) – jusqu’aux mondes parallèles dont Hugh Everett nous offrit une théorie physique belle et inattendue, là aussi au milieu des années 1950, mieux étayée selon certains que l’interprétation dominante de la mécanique quantique, dite « de Copenhague ».

Le souhaiterait-on, il existerait cependant une manière d’unifier en un tout les conceptions apparemment disparates du devenir chez Dick : il suffirait pour cela de considérer le combat avec la Mort à quoi le destin en phase finale se réduit pour lui, non pas comme l’irruption intempestive d’une force surnaturelle dans notre monde naturel, mais comme la représentation subjective spontanée que se fait des processus physiques un être humain au moment où il prend conscience que ceux-ci menacent désormais directement sa survie.

Si l’on acceptait cette hypothèse, se trouverait alors curieusement restaurée, une conjecture que j’ai proposée autrefois (Jorion 2000). Si je dis « curieusement », c’est que l’œuvre de Dick était loin de ma pensée au moment où je l’ai conçue. La voici, brièvement exposée.

Si l’on adopte l’hypothèse d’Everett que la superposition observée de deux états quantiques incompatibles ne constitue pas une irrésolution qui se résoudra de manière imprévisible par l’effondrement du train d’ondes en l’un des deux états superposés à l’exclusion de l’autre, mais l’émergence en réalité de deux mondes qui poursuivront des trajectoires parallèles, alors, nous vivons effectivement dans un univers tel que Dick l’avait décrit : « une multiplicité de mondes partiellement réalisés qui sont là, tangents à celui qui est manifestement le plus réalisé de ces mondes ».

Imaginons maintenant que nous mourions dans l’un ou l’autre de ces mondes tangents, une conception matérialiste de l’humain veut que notre conscience d’être ne sera présente que dans un monde où nous sommes toujours en vie, alors que nous aurons perdu toute conscience de nous-même dans un monde où nous sommes mort. La multiplicité des accidents divers susceptibles de se produire fera que le nombre des mondes parallèles où nous continuons d’être en vie se réduira petit à petit jusqu’à ce qu’un beau jour, il n’en reste plus qu’un. Dick évoque : « une intention implacable, resserrant son étreinte de toutes les directions à la fois, comme si l’univers même de la personne se rétrécissait. Pour ne plus contenir que lui et son sombre destin. » À ce moment-là : celui où, parmi la multitude des mondes parallèles, il n’en reste qu’un où notre corps – le support matériel de notre conscience – est encore en vie, notre vécu devient celui d’un corps-à-corps avec l’Ange de la Mort, où il ne s’agit plus que de rendre les coups, pour retarder, mais retarder seulement, notre funeste destin.

Le romancier est un possédé

Dans sa conférence de Metz en 1977, Philip K. Dick, déclara entre autres ceci : « Une fois que l’idée a émergé, ou est apparue, ou est née – quelle que soit la manière dont de nouvelles idées viennent à exister – le romancier se dit : ‘Mais oui, comment ne me suis-je pas rendu compte de cela il y a bien des années ?’ Vous aurez noté l’expression ‘se rendre compte’. C’est le concept-clé. L’auteur est tombé sur quelque chose de neuf qui, tout ce temps, était déjà là quelque part. En vérité, l’idée a simplement fait surface. C’était, de toute éternité. Il ne l’a pas inventée, ni même découverte ; dans un sens très réel, c’est elle qui l’a trouvé lui […] il ne l’a pas inventée, tout au contraire : cela l’a inventé lui. C’est comme si l’idée l’avait créé en vue d’atteindre ses propres objectifs » (1995 : 233). Et il préciserait quelques minutes plus tard : « Il arrive que l’auteur de fiction écrive davantage que ce qu’il sait consciemment » (ibid. 244).

Nombreux ont été les auteurs avant Dick pour exprimer ce sentiment de l’écrivain agi par une puissance externe ayant pris possession de lui et l’ayant utilisé comme un truchement, comme un simple instrument. Ainsi, l’un de mes amis avait publié un livre devenu le point focal d’une controverse agitant l’opinion. Pour me remercier de l’avoir appelé « au bon moment » m’avait-il dit : celui où son découragement était à son comble, il m’avait invité à dîner et c’est durant ce repas qu’il m’avait confié : « Ce livre, tu sais, ce n’est pas moi qui l’ai écrit : c’est mon lignage qui m’a tenu la main et a guidé ma plume ». Je comprenais ce qu’il me disait, comme je comprends ce que Dick voulait dire quand il affirmait que c’était « comme si l’idée l’avait créé en vue d’atteindre ses propres objectifs ». Il m’est arrivé à moi aussi de me dire : « Toutes tes écritures n’auront servi qu’à une seule chose : mettre à jour quelques points ici et là chez Aristote. La main d’Aristote aura été guidée et la tienne propre (pour quelques codicilles à son texte), vingt-cinq siècles plus tard, l’ensemble relevant d’un seul et même projet, manifestation d’un principe indéchiffrable », où Hegel lisait la Raison à l’œuvre, que la tradition avait elle appelé « Saint-Esprit », duquel on pourrait affirmer, à l’encontre de James Pike prétendant que « personne n’avait aperçu le moindre poil du Saint-Esprit depuis les temps apostoliques », que rien n’avait davantage été visible aux yeux de celles et ceux ayant la félicité de voir.

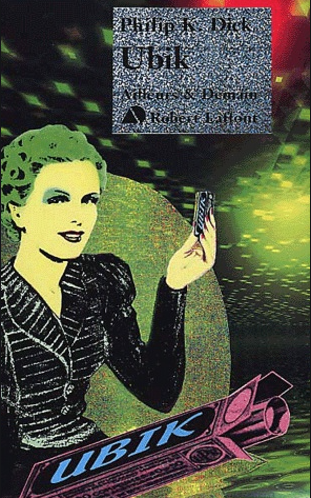

Mais une explication plus précisément circonscrite fut offerte par Dick au cours de cette conférence sur qui exactement est en train d’écrire quand il écrit et pourquoi il écrit, laquelle était davantage surprenante : « Le mieux que je puisse faire […] est de jouer le rôle de prophète, de ces anciens prophètes, et d’oracle comme la sibylle de Delphes… » (1995 : 256-257). Et il ajouterait en une autre occasion : « Je suis engagé dans l’une des plus importantes quêtes qu’un humain puisse entreprendre : rien moins qu’une mise à jour du concept de la divinité » (BBC 1994). Un commentaire que l’on rapprochera de la proclamation ultime d’Ubik, la divinité à la manœuvre en coulisse dans le roman éponyme (1969), après qu’au fil du roman elle s’est fait passer d’abord pour un soda, une marque de café, un déodorant, un plat préparé, un condiment, un produit d’entretien, et ainsi de suite : « Je suis Ubik. Avant que l’univers ne soit, je suis. J’ai fait les soleils. J’ai fait les mondes. J’ai créé les vies et les lieux qu’elles habitent ; je les déplace ici ; je les mets là. Elles vont comme je dis, elles font ce que je leur dis. Je suis le verbe et mon nom n’est jamais prononcé, le nom que personne ne connaît. On m’appelle Ubik, mais ce n’est pas mon nom. Je suis. Je serai toujours » (Dick [1969] 1991 : 215).

Dick affirme être un prophète

« Mon rôle est celui de prophète », la chose passa inaperçue à Metz, même si la conférence tout entière progressa inéluctablement vers l’aveu d’un tel crédo. Il ne s’agissait pas là d’une métaphore : Dick se situait comme un prophète dont la mission est celle de porte-parole de son dieu et, en écrivant de la science-fiction, il s’acquittait d’un devoir. Toutefois, précision essentielle de sa part : il ne s’agissait dans ses textes ni de science, ni de fiction : les récits qu’il couchait sur le papier étaient ceux d’aventures qu’il avait vécues dans des mondes parallèles.

L’histoire a retenu cette affirmation qu’il ne s’agissait pas de fiction selon lui, et en a tiré la conclusion que le malheureux était fou, et que ce qu’il décrétait avoir été des événements vécus par lui avaient été autant d’hallucinations. Pas étonnant du coup que sa profession de foi à l’époque, qu’il était prophète, ne fut pas rejetée mais pas même relevée, pas même entendue.

Un fou peu convaincant

Dans VALIS (« SIVA » dans la traduction française »), l’auteur se met en scène sous le pseudonyme constitué d’une traduction humoristique de son nom : « Horselover Fat », soit « Ami-des-chevaux Gros ». « Ami des chevaux » étant l’étymologie du nom grec Philippe (phil – hippos), tandis que gros est la traduction de l’allemand « dick ».

VALIS est, je le rappelle, l’acronyme de « Vast Active Living Intelligence System » : vaste système actif d’intelligence vivante, un ouvrage où Dick se met doublement en scène : une première fois en tant que Philip K. Dick, narrateur de l’ouvrage, et une seconde fois en tant que ce personnage de roman affublé du nom cocasse de Horselover Fat. Il est écrit en page 11 : « Je suis Horselover Fat, et j’écris ceci à la troisième personne pour atteindre une objectivité bien nécessaire ».

Particularité tout à fait remarquable de cet ouvrage : la dissociation extrême que nous observons entre ces deux personnages : le Philip K. Dick narrateur évoquant en troisième personne le Philip K. Dick personnage central du roman.

Ainsi, les faits et gestes, d’une part, les façons de penser, d’autre part, de Horselover Fat rapportés dans VALIS reflètent fidèlement ce que l’on sait par les témoignages d’époque de la manière dont Dick se comportait quand il rédigeait ce livre en 1978, à savoir comme un malade mental affirmant recevoir des directives d’origine céleste par le biais de faisceaux lumineux roses, et convaincu d’avoir vécu quatre ans auparavant une double expérience simultanée d’auteur vivant en Californie et de martyr chrétien des premiers temps (il affirmait ainsi avoir vécu, comme étant la sienne propre, la décapitation de Jean-Baptiste).

Mais en contrepoint de ce Horselover Fat, nous avons affaire à un narrateur qui évoque ce personnage d’un ton goguenard et souvent avec condescendance, comme un fou prêt à attribuer à des épisodes banals de la vie quotidienne, une signification mystique au sein d’une chronologie apocalyptique d’avènement prochain du royaume de Dieu sur terre, un bouffon ayant essentiellement besoin d’aide. Il est ainsi écrit en page 17 de VALIS : « Horselover Fat glissait par degrés dans la folie. J’aurais souhaité pouvoir l’aider ».

L’explication que donne Dick de la folie de son alter ego Horselover Fat est la déchéance qu’a entraînée une addiction à la drogue sur un nombre prolongé d’années. Le narrateur écrit ainsi : « Une question à laquelle nous avons dû apprendre à faire face pendant la décennie de la drogue était : « Comment annoncer à quelqu’un que son cerveau était grillé ? » La question était maintenant passée dans le monde théologique de Horselover Fat comme un problème à résoudre par nous, ses amis. Il aurait été simple de relier les deux dans le cas de Fat : la drogue qu’il a consommée pendant les années 60 lui a cramé la tête dans les années 70 » (Dick [1981a] 1991 : 31).

Il y a donc dans VALIS un très étonnant dédoublement de la personnalité : d’une part, un personnage correspondant en tout point au véritable Philip K. Dick, dont ses compagnes successives et amis de l’époque affirment avec un bel ensemble qu’il était fou et, d’autre part, en retrait, l’auteur de cette quasi autobiographie, maître de ses moyens, faisant preuve d’une stupéfiante lucidité, disséquant avec le sang-froid clinique d’un médecin-légiste le comportement de ce fou, dont rien ne suggère qu’il soit autre que le même Philip K. Dick.

Dans une lettre datée de 1981, Dick prolongeait l’exercice : « Tous ceux qui ont lu mon récent roman VALIS savent que j’ai un alter ego nommé Horselover Fat qui reçoit des révélations divines (du moins le croit-il : il pourrait s’agir de simples hallucinations, comme le pensent les amis de Fat). […] Eh bien, Fat a eu une autre vision : celle qu’il attendait. […] Pauvre Fat ! Sa folie est maintenant parfaitement achevée car il suppose que dans sa vision il a vu le nouveau Sauveur. J’ai demandé à Fat s’il était sûr de vouloir parler de cela car il ne ferait que corroborer le caractère pathologique de son état. Il m’a répondu : « Non, Phil, ils vont penser que c’est toi ». Maudit sois-tu, Fat ! de m’avoir conduit dans ce double bind (double contrainte anxiogène car combinant deux exigences contradictoires) » (1995 : 314).

Faux schizophrène, vrai prophète

Comment Dick lui-même aurait-il expliqué l’incongruité du « J’aurais souhaité pouvoir l’aider », qu’il émet à propos de son alter ego ? Nous connaissons la réponse : à partir précisément du dédoublement de la personnalité propre à la schizophrénie. Si nous le savons, c’est à partir du personnage d’un schizophrène que l’on trouve dans The transmigration of Timothy Archer.

La compagne de Pike a dans le roman un fils schizophrène nommé Bill. Par ailleurs, à l’instar de Pike lui-même, son alter ego Timothy Archer tente par divers moyens de communiquer avec son fils décédé. Le coup de théâtre du roman intervient quand, après la mort accidentelle de son beau-père, Bill fait savoir à Angel, la narratrice, veuve du fils décédé, qu’il est lui désormais à la fois Bill et Timothy Archer réincarné, ce dont il apporte diverses preuves, étant capable de réciter des passages de Dante en italien médiéval, comme Archer/Pike avait la capacité de le faire, ou rapportant à Angel un incident dont Archer et elle sont les seuls à connaître l’existence.

Cette épiphanie apparaîtrait comme le comble de l’invraisemblance si elle n’avait été amenée de main de maître, comme le point d’orgue du déroulement implacable du récit.

À ceci près qu’une ou un schizophrène ne dispose pas de la maîtrise de la représentation de sa propre personne qui lui permettrait, à lui ou à elle, de jouer ce jeu à deux personnages, authentiques images inversées l’un de l’autre. Si bien que l’un des deux, du narrateur de VALIS ou de Horselover Fat, est le véritable Philip K. Dick. Car si une personne douée de toute sa raison peut simuler le comportement d’un fou avec plus ou moins de vraisemblance, un fou ne dispose pas du moyen d’incarner à la perfection une personne douée de toute sa raison – sans quoi il ne serait jamais passé pour fou. Ce qui nous conduit à penser que Philip K. Dick est le narrateur rationnel de VALIS et Horselover Fat, un personnage de roman… à ceci près qu’on se heurte aussitôt aux faits d’observation, les témoins à l’époque de la rédaction de VALIS et de The Transmigration of Timothy Archer, étant en effet unanimes (y compris son psychiatre dans divers entretiens, même si celui-ci est prudent dans les termes auxquels il recourt) : Philip K. Dick est fou.

Ce qui fait que la psychiatrie nous mène par deux canaux distincts à des conclusions contradictoires : par l’observation, que Dick était fou, et par le raisonnement, qu’il ne pouvait pas l’être.

Le dilemme étant entier, il nous force à un pas en arrière, que voici : affirmer avec force et conviction dans notre monde que l’on est prophète au sens biblique, comme Dick le déclara à Metz, suffit à vous faire considérer comme fou par la psychiatrie contemporaine aussi bien que par votre entourage.

Admettons alors à titre d’hypothèse que Philip K. Dick, né à Chicago en 1928, mort à Santa Ana en 1982, était bien, comme il le prétendait, un prophète réceptacle de révélations divines. Dans ce cas, Horselover Fat est un prophète pris à tort pour un fou, tandis que le narrateur est un imbécile hurlant avec les loups quand il prétend que Horselover Fat est un fou qu’il prend personnellement en pitié. Ce qui inverserait la donne : Horselover Fat est l’auteur de VALIS et son véritable narrateur, à savoir Philip K. Dick, alors que le narrateur est un personnage de fiction, fruit de l’imagination de Dick.

Mais dans ce cas-là, à quoi peut bien servir ce narrateur ami du sens commun et à qui les arcanes du diagnostic psychiatrique sont familières ? La réponse va de soi : à faire passer des prophéties bénéficiant de la caution divine, pour des récits de science-fiction, à travestir en manifestations inoffensives d’un genre littéraire mineur, le message révolutionnaire d’une religion neuve ou ancienne.

Pourquoi, si c’est le cas, ce subterfuge du travestissement ? La réponse est offerte dans VALIS :

Luc 8 :

« 9 Ses disciples lui demandèrent ensuite, ce que voulait dire cette parabole.

10 Et il leur dit : Pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu ; mais pour les autres, il ne leur est proposé qu’en paraboles ; afin qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en écoutant ils ne comprennent point » (Bible de Sacy).

Et pour réduire encore le risque que le message n’échappe à ceux-là qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, Dick vend la mèche en termes explicites :

« Un jour, Fat avait lu à Sherri ce que l’Encyclopædia Britannica dit du « thème du secret » chez Marc et Matthieu, cette idée que le Christ dissimulait ses enseignements sous la forme de paraboles en sorte que la multitude – à savoir, la foule des étrangers – ne le comprennent pas et ne soient pas sauvés. […]

« C’est de la daube ! « , dit Sherri. » (Dick [1981a] 1991 : 75).

La religion de Philip K. Dick

À quoi cette religion d’un genre nouveau dont Dick était le prophète pourrait-elle bien ressembler ? Tous les éléments en sont accessibles au sein de son œuvre écrite, et un excellent résumé nous en fut offert par lui à Metz, le 24 septembre 1977 :

« Le mieux que je puisse faire […] est de jouer le rôle de prophète, de ces anciens prophètes, et d’oracle comme la sibylle de Delphes, et de parler d’un merveilleux monde-jardin, très proche de celui dont il est dit que nos ancêtres l’habitèrent autrefois – en fait, j’imagine parfois qu’il s’agit précisément de ce même monde restauré, comme si une fausse trajectoire de notre monde allait finalement être parfaitement corrigée, et que nous serions à nouveau là où il y a plusieurs milliers d’années nous vivions et étions heureux : […] notre demeure légitime que nous avions en quelque sorte perdue. […] Ce qui m’a le plus surpris dans ce monde aux allures de parc […], ce sont les éléments non-chrétiens qui en constituent le soubassement. […] Je voyais une étendue de terre et une eau lisse d’un bleu profond et, se tenant sur son bord, une splendide femme nue en qui je reconnus Aphrodite. […] J’avais la ferme impression que c’était l’autre monde – non pas celui des chrétiens – mais l’Arcadie du monde païen gréco-romain, quelque chose de plus ancien et de plus beau que ce que ma propre religion peut mobiliser comme appeau pour nous maintenir dans un état de moralité empreinte d’un sens du devoir et de foi » (1995 : 256-257).

Références :

Abel, Armand, Le Coran, Bruxelles : Office de Publicité 1951

Baudry, Léon, La querelle des futurs contingents (Louvain 1465-1475), textes inédits, Paris : Vrin 1950

Dick, Philip K., Ubik [1969], New York : Vintage Books 1991

Dick, Philip K., VALIS [1981a], New York : Vintage Books 1991

Dick, Philip K., The Divine Invasion [1981b], New York : Timescape Books 1982

Dick, Philip K., The Transmigration of Timothy Archer, New York : Timescape Books 1982

Dick, Philip K., « If You Find This World Bad, You Should See Some of the Others », Conférence de Metz 1977, in Sutin 1995a, pp. 233-258

Dick, Philip K., « How to Build a Universe That Doesn’t Fall Apart Two Days Later », in Sutin 1995b, pp. 259-280

Jorion, Paul, « Pourquoi nous avons neuf vies comme les chats », in Papiers du Collège International de Philosophie, Numéro 51, Reconstitutions, 69-80, 2000

Sutin, Lawrence (ed.), The Shifting Realities of Philip K. Dick, New York : Vintage Books 1995

Philip K. Dick: A Day In The Afterlife, Documentary about the author, Philip K. Dick, BBC Arena 1994

Laisser un commentaire