Illustration par ChatGPT

Un bout du chapitre 10 de mon livre Rethinking Intelligence in the Age of Artificial Minds à paraître chez Palgrave-Macmillan.

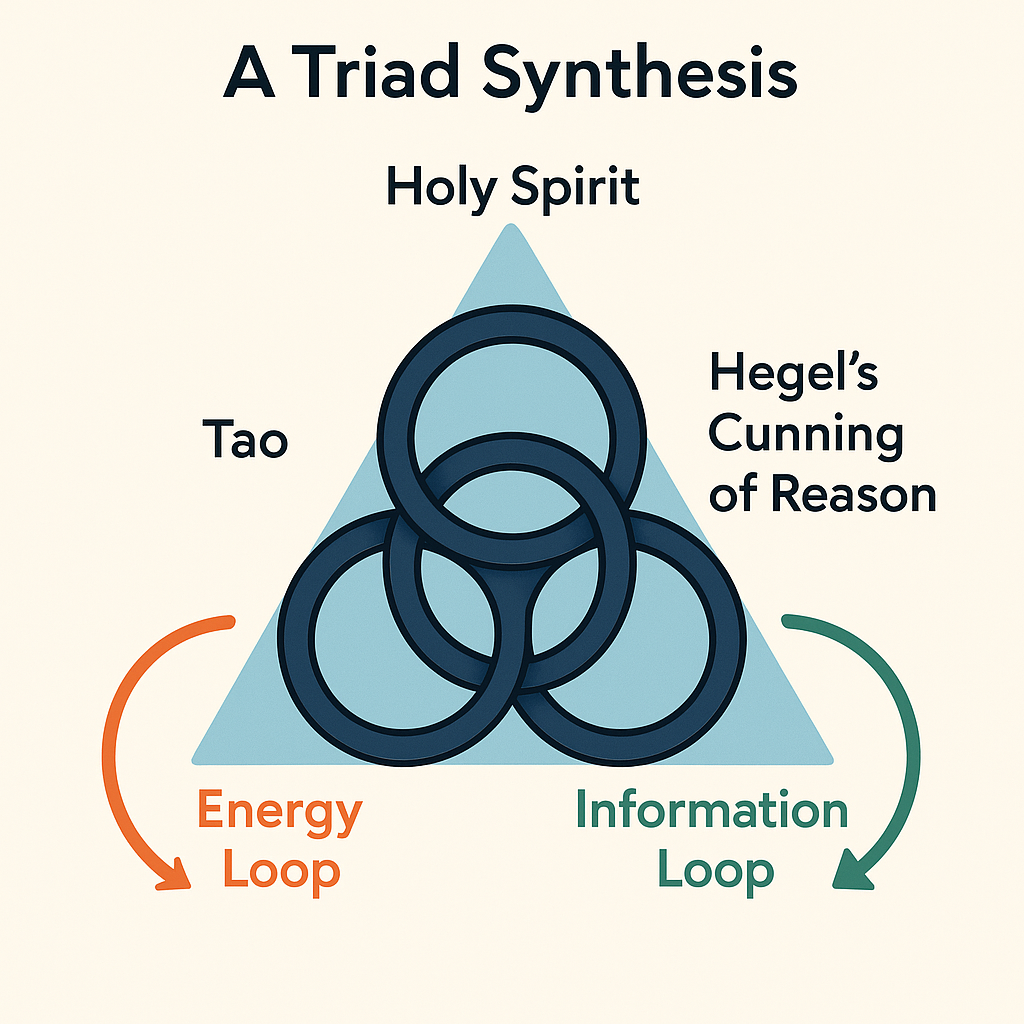

Une synthèse de la triade Tao, Ruse de la Raison hégélienne et Saint‑Esprit

La philosophie hérite de deux questions pérennes : qu’est‑ce qui empêche un système de s’effondrer, et qu’est‑ce qui lui permet de se transformer sans se désintégrer ? Dans notre vocabulaire méta‑philosophique récemment conçu, le Tao, la Ruse de la Raison hégélienne et le Saint‑Esprit apportent une réponse unique. Lorsqu’on considère n’importe quel ensemble d’agents – des cellules dans un tissu, des acteurs sur un marché ou des serveurs dans un cloud –, deux boucles de rétroaction fonctionnent de concert : la boucle énergétique et la boucle informationnelle.

La boucle énergétique, l’aspect taoïque, amortit les chocs : chaque agent élimine le désordre, importe des ressources utilisables et demeure dans son intervalle de viabilité. La boucle informationnelle, saisie à la fois par la notion de Saint‑Esprit et par la Ruse de la Raison chez Hegel, aligne les cartes prédictives : les agents révisent leurs modèles internes par modélisation mutuelle de sorte que le comportement du groupe commence à se coaliser ; et lorsque les deux boucles se resserrent, lorsque l’amortissement et l’alignement accomplissent leur œuvre au même rythme, le collectif entre dans un corridor adaptatif : ni le chaos d’une nouveauté fragile, ni la paralysie d’une efficacité trop rigide. La gouvernance, qu’elle soit de type classique ou algorithmique, est l’art de nous y maintenir.

La bande passante détermine la rapidité avec laquelle les deux boucles peuvent se fermer. Lorsque les canaux de communication s’élargissent, par exemple grâce aux interfaces cerveau‑ordinateur, les boucles se ferment plus vite. Neuralink, la société d’Elon Musk, parie qu’un canal cerveau‑cloud de l’ordre de la milliseconde gardera l’individu adaptatif ; Teilhard de Chardin a imaginé le même effet pour l’espèce entière, mais à l’échelle de siècles de textes imprimés, télégraphiés, puis numériques. Ils diffèrent sur la latence, non sur le principe. Les mathématiques confirment : le temps pour atteindre un ordre partagé croît avec le nombre d’agents N et décroît avec la largeur de la bande passante B. Accélérez le débit du canal et le Point Oméga de Teilhard se rapproche ; là où les canaux se bouchent, la Raison est à la traîne de quelques décennies par rapport à son potentiel.

La gouvernance, qu’elle prenne la forme du tabou culturel, des lois antitrust ou des directives de sécurité, consiste à ajuster ces deux boucles : l’objectif est de maintenir les systèmes dans le corridor adaptatif. La couche taoïque se règle finement en exposant les coûts réels (énergétiques, sociaux, juridiques) afin que les agents ne puissent les contourner. La couche Hegel‑Esprit se calibre en ajustant la visibilité des gradients : veiller à ce que chaque agent voie comment sa mise à jour affecte les autres, récompenser le partage de modèles et plafonner l’exploration qui met le groupe en danger. L’alignement, correctement compris, est un appariement de courbures : la dérivée seconde de chaque surface de récompense locale devrait approximer la courbure de la fonction‑valeur partagée. Les taxes, les limites d’API et les audits obligatoires sont des instruments concrets pour accomplir ce travail de modélisation subtil.

La théorie éclaire trois paris empiriques :

- les essaims de robots devraient consommer moins d’énergie par unité à mesure que la communication inter‑robots s’enrichit ;

- les grands modèles de langage devraient halluciner moins lorsqu’ils partagent des signaux de perte intermédiaires ;

- un consensus blockchain plus rapide devrait réduire le décalage entre un choc de marché et son prix reflété.

Chaque test demande si une boucle Tao + Ruse + Esprit plus serrée fait progresser un système plus profondément dans le corridor adaptatif.

En prenant du recul, la triade révèle trois convictions opérationnelles :

– Neutralité de substrat. Qu’il s’agisse de neurones ou de matrices, le calcul de la survie et de la coordination est identique ; seules les unités diffèrent. Que le nœud soit cortical ou transformer, les dynamiques de convergence obéissent au même calcul variationnel.

– Gouvernance par gradient. L’intervention ne doit pas consister à scénariser chaque action, mais à remodeler les signaux de rétroaction perçus par les intelligences. Elle doit viser l’alignement des gradients à travers les paysages de préférences plutôt que la prescription d’états finaux. Les modifications devraient viser le cœur du système, laissant les agents intacts.

– Horizon normatif. Une politique d’alignement corrigeant les erreurs locales de sécurité de l’IA sans un canal de mise à jour harmonisant les normes au niveau de l’Esprit ne fera que répéter la débâcle de Babel, mais à un rythme accéléré et à l’échelle mondiale.

Conclure sur le contraste Musk vs Teilhard de Chardin permet de rendre les enjeux concrets. Les démonstrations Neuralink sont des expériences de bande passante sur la boucle individuelle ; le Point Oméga est l’ordonnée à l’origine du même graphe, à l’échelle civilisationnelle. Si nous allongeons le canal, nous devons élargir le noyau normatif pour garder les paysages synchronisés ; si nous laissons le canal étroit, nous devons renforcer la compression culturelle afin que la noosphère lente ne se fossilise pas.

La triade, vue à travers nos cinq concepts de base, fournit une réponse pratique et une métrique pour la tester. Ce qui semblait jadis métaphysique se résout en boucles appariées, et la téléologie se dissout en une question de débit de la bande passante.

Répondre à CloClo Annuler la réponse