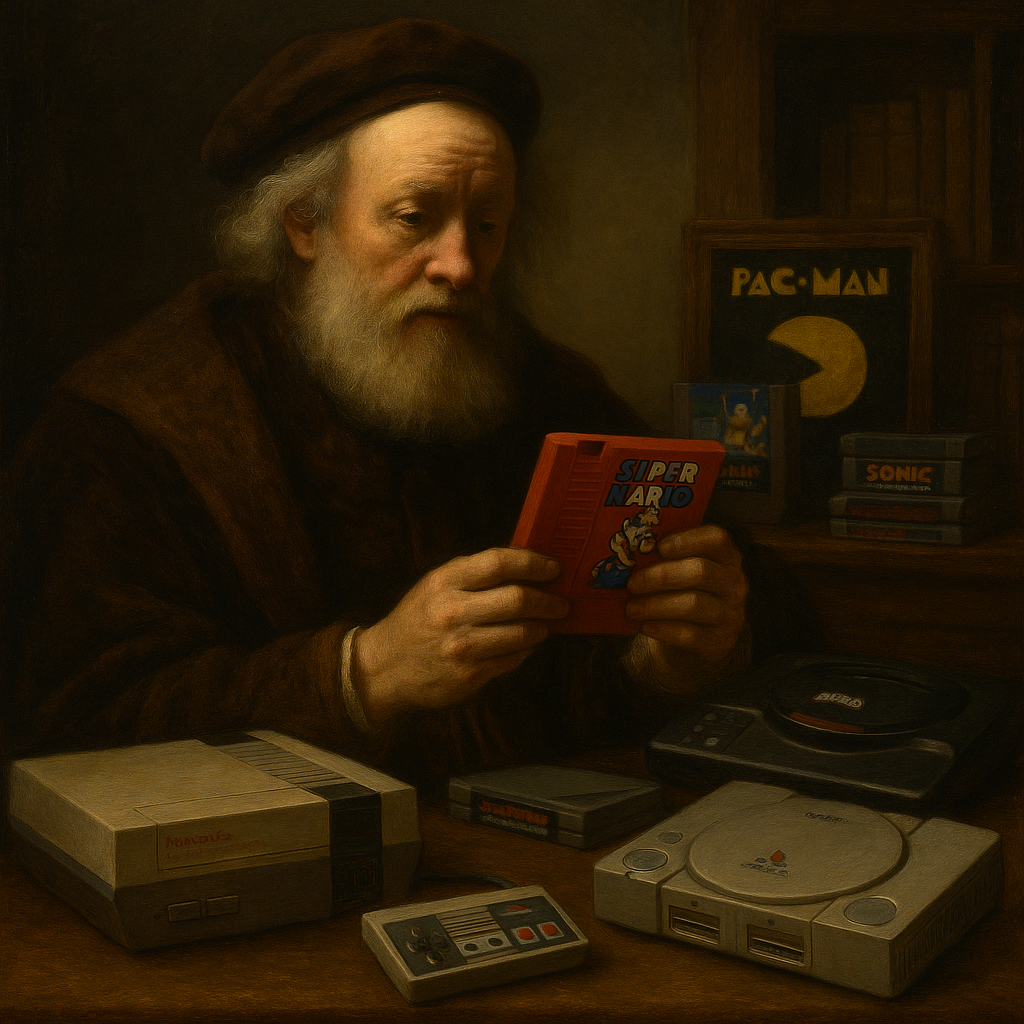

Illustration par ChatGPT

Le jeu vidéo est l’une des industries culturelles les plus récentes, mais il possède déjà une histoire suffisamment riche pour avoir créé sa propre nostalgie. Depuis une quinzaine d’années, le phénomène du “rétro-gaming” s’est imposé comme une tendance durable : jouer à des titres anciens, ressortir de vieilles consoles, collectionner des cartouches ou télécharger des rééditions. Ce qui pouvait sembler marginal au début des années 2000 est devenu un marché en expansion. Derrière l’aspect culturel et affectif, le rétro-gaming illustre la manière dont une industrie jeune est déjà entrée dans un cycle patrimonial et économique comparable à celui de la musique ou du cinéma. La nostalgie des joueurs se transforme en produit rentable, révélant le double visage d’un phénomène à la fois intime et marchand.

I. Une nostalgie devenue culture populaire

Le point de départ du rétro-gaming est affectif. Les joueurs des années 1980 et 1990, aujourd’hui adultes, conservent un attachement fort à leurs premières expériences vidéoludiques : Super Mario, Sonic, Final Fantasy VII ou encore The Legend of Zelda. Ces jeux, qui semblaient périssables, se sont inscrits dans une mémoire collective.

Le rétro-gaming ne se limite pas au simple fait de rejouer : il est aussi une manière de célébrer une époque. Rebrancher une NES, une Mega Drive ou une PlayStation 1, c’est retrouver une esthétique, des sons et une simplicité technique qui contrastent avec la sophistication actuelle. Les pixels et les musiques 8 bits sont devenus des marqueurs identitaires d’une génération. Comme le vinyle pour la musique, la cartouche ou le CD de jeu est devenu un objet de culte.

La culture populaire se nourrit de ces résurgences. Aujourd’hui, des conventions, des musées et des chaînes YouTube entières sont consacrés au rétro-gaming. Les communautés en ligne restaurent, partagent et transmettent un patrimoine vidéoludique qui, à l’origine, n’était pas pensé pour durer.

II. Un marché florissant

Mais cette nostalgie ne reste pas dans la sphère privée. Les industriels ont vite compris l’opportunité qu’elle représentait. Dès 2016, Nintendo lançait la NES Classic Mini, une réédition de sa console mythique avec 30 jeux préinstallés. Le succès fut tel que les stocks s’écoulèrent en quelques jours. Sony et Sega ont suivi avec leurs propres versions miniaturisées, prouvant que le rétro-gaming était devenu un marché rentable.

À côté de ces rééditions officielles, les plateformes de téléchargement (Nintendo eShop, PlayStation Store, Xbox Live) proposent régulièrement des “collections rétro” ou des remakes graphiques. Le marché de l’occasion explose aussi : certaines cartouches originales de Super Nintendo ou de Nintendo 64 atteignent plusieurs centaines, voire milliers d’euros.

Le rétro-gaming montre ainsi que la culture vidéoludique est déjà patrimonialisée : des objets créés pour un usage temporaire deviennent des biens rares, collectionnés et monnayés. Les maisons de ventes aux enchères ont commencé à inclure des lots de jeux vidéo, preuve que le phénomène a quitté le simple cadre du divertissement pour rejoindre celui de l’investissement culturel.

III. Entre patrimoine et mercantilisme

Cette transformation n’est pas neutre. D’un côté, elle permet de conserver et transmettre un patrimoine. Grâce aux rééditions et aux émulateurs, des millions de joueurs peuvent découvrir ou redécouvrir des œuvres majeures qui auraient autrement disparu. Le jeu vidéo s’ancre dans une mémoire collective qui dépasse la simple consommation.

Mais, d’un autre côté, cette patrimonialisation est aussi une instrumentalisation. Les entreprises exploitent la nostalgie comme une ressource marketing. Les “remasters” et “remakes” se multiplient, parfois sans véritable plus-value, simplement pour revendre un produit déjà amorti. L’industrie a compris qu’elle pouvait faire payer deux fois voire trois ou quatre fois pour le même jeu, en jouant sur l’émotion et le souvenir.

La frontière est mince entre valorisation du patrimoine et recyclage commercial. Là où certains voient une conservation, d’autres voient une répétition paresseuse, signe d’une industrie qui peine à innover.

IV. Une fracture générationnelle

Le rétro-gaming pose aussi la question de la transmission entre générations. Pour ceux qui ont connu les jeux d’époque, il s’agit d’une redécouverte chargée de souvenirs. Pour les jeunes joueurs, en revanche, l’expérience est différente : les graphismes datés et les mécaniques rudimentaires ne suscitent pas toujours le même enthousiasme.

Et pourtant, la curiosité existe. Le succès des plateformes de streaming comme Twitch a permis de créer des ponts : des joueurs plus jeunes découvrent en direct des titres des années 1990 ou 2000 grâce à des streamers passionnés. Le rétro-gaming devient un langage commun, un patrimoine qui relie des générations autour d’un même objet.

Mais cette transmission se fait dans un cadre très différent : les anciens jouaient sur cartouche et manette d’origine, les nouveaux découvrent souvent via des remasters ou des versions dématérialisées. L’expérience culturelle se modifie au passage, ce qui interroge sur l’authenticité de la redécouverte.

V. L’avenir du rétro-gaming

Le rétro-gaming n’est pas un simple effet de mode. Il s’inscrit dans une logique plus large : celle d’une industrie culturelle qui recycle son propre passé pour nourrir son avenir. Tant que les coûts de production des jeux contemporains resteront aussi élevés, les éditeurs auront intérêt à rééditer des succès passés pour rentabiliser leur catalogue.

L’avenir pourrait même accentuer cette tendance. Avec la montée des abonnements type Game Pass ou PlayStation Plus, le rétro-gaming s’intègre désormais à l’offre courante. Les anciens jeux ne sont plus seulement des souvenirs : ils deviennent un argument commercial dans la bataille des catalogues.

Enfin, la patrimonialisation du jeu vidéo, déjà amorcée, devrait s’accélérer. Les institutions culturelles commencent à reconnaître la valeur historique des jeux vidéo. Des bibliothèques et musées numériques se créent pour archiver ce patrimoine. Le rétro-gaming, de passion individuelle, devient une question collective : comment conserver, transmettre et valoriser une culture née du numérique, menacée par l’obsolescence technique ?

Conclusion

Le rétro-gaming incarne parfaitement la double nature du jeu vidéo : produit culturel et produit marchand. Il révèle à quel point une industrie récente a déjà produit ses propres mythes, ses propres objets de culte et ses propres logiques économiques.

Pour les joueurs, c’est la nostalgie et la mémoire qui dominent. Pour les industriels, c’est une manne commerciale qui recycle des succès passés. Pour la société, c’est la naissance d’un patrimoine vidéoludique qui rejoint ceux de la littérature, du cinéma ou de la musique.

Au fond, le rétro-gaming montre que le jeu vidéo est sorti de l’éphémère. Il est entré dans la durée, avec une histoire, une mémoire et un marché. La question qui se pose désormais est simple : cette valorisation patrimoniale sera-t-elle un moteur d’innovation, ou bien un prétexte pour s’enfermer dans la nostalgie rentable ?

Le même billet sur oscarlabpo, le site d’Oscar.

Répondre à ilicitano Annuler la réponse