La vidéo en anglais ici.

Sur le blog : Le Présent holographique :

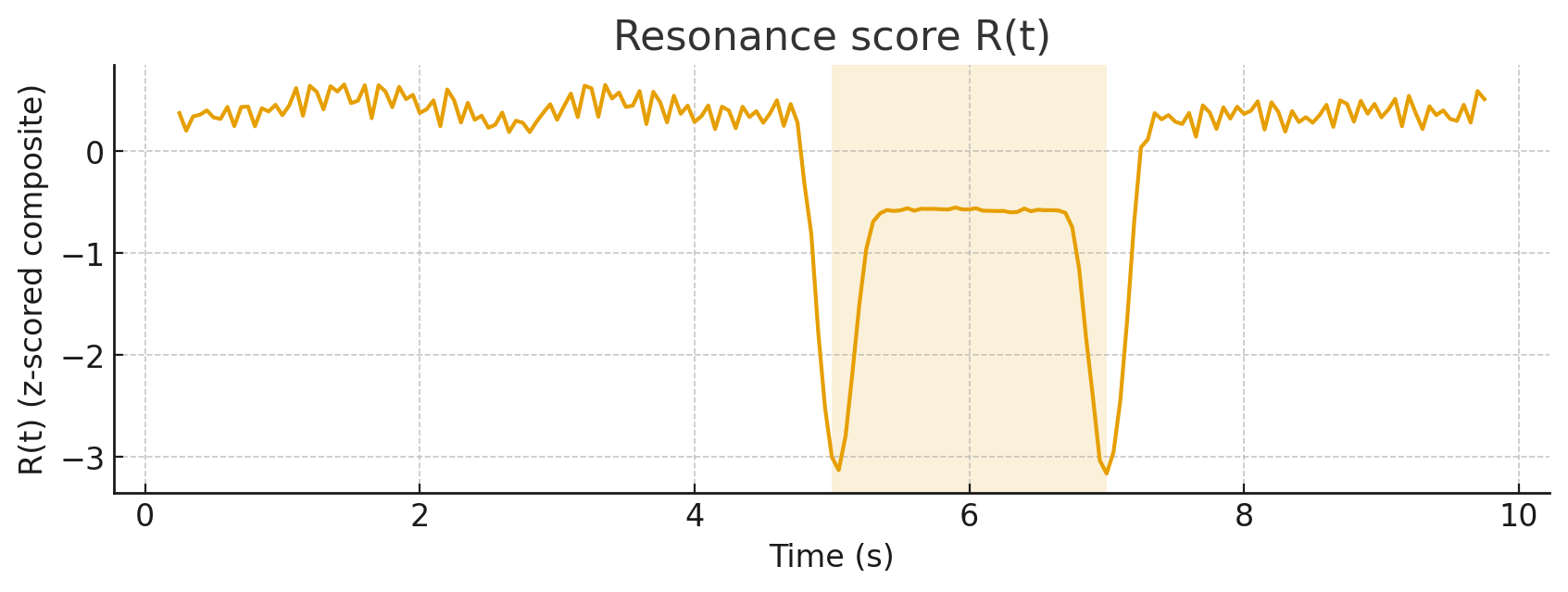

Un précis de la théorie de la conscience par résonance à flux croisés (CFRT)

Le podcast NotebookLM (beaucoup plus détaillé) : Une théorie révolutionnaire de la conscience : CFRT (Cross-Flow Resonance Theory)

Répondre à CloClo Annuler la réponse