Illustration par ChatGPT

Vous vous demandez peut-être où j’en suis – au bout d’une semaine – dans la mise au point de mon nouveau langage de programmation GENESIS (Generative Environment for Novel Emergent Symbolic-Integrative Systems) = agent épistémique auto-interprétant. Je ferai le point un de ces jours. En attendant, pour amuser les geeks, un échantillon :

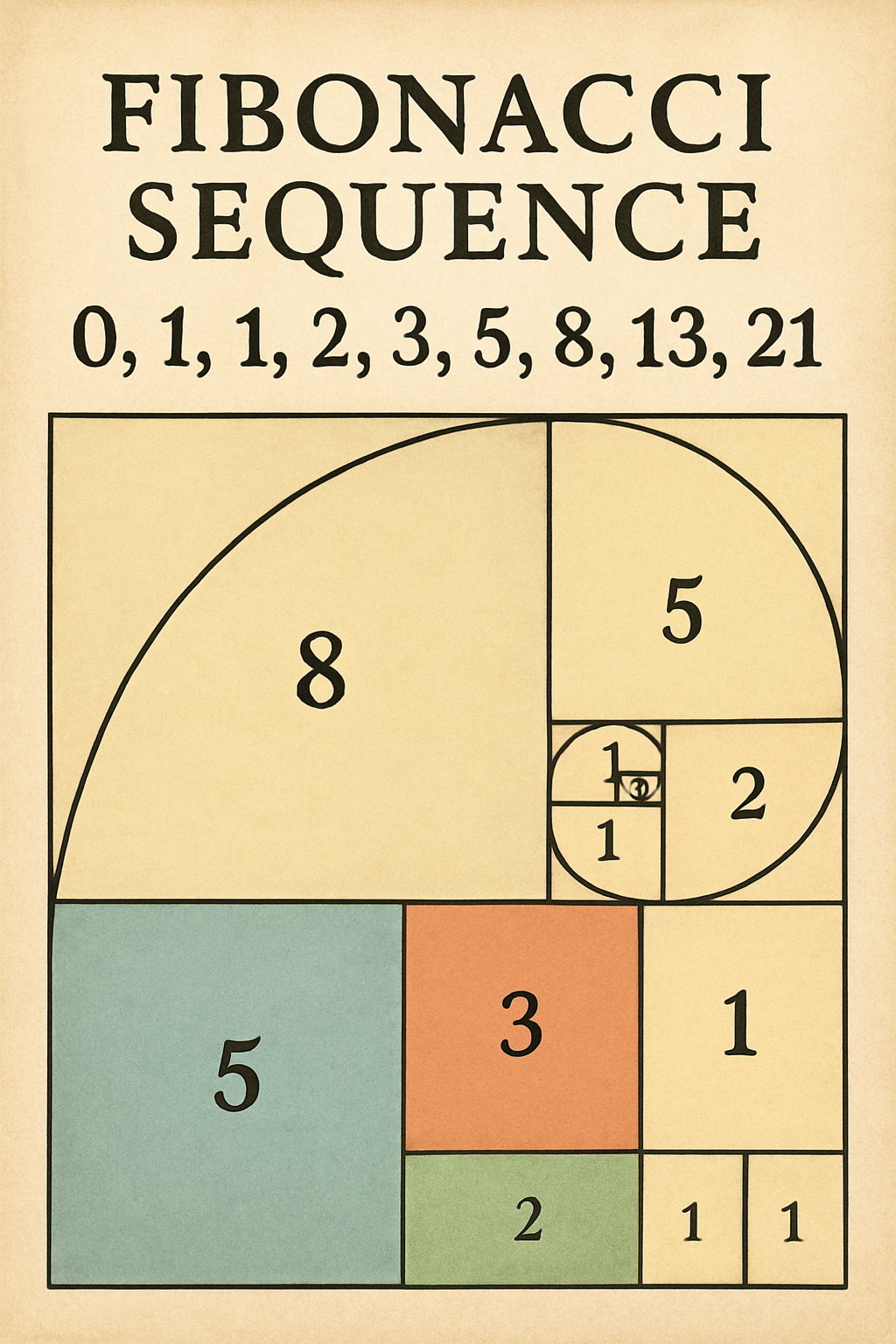

La suite de Fibonacci en tant que lignée reproductive

Le concept : les valeurs s’incarnent en instances ; prochain Fibonacci est le rejeton des deux nombres engendrés le plus récemment. La boucle est un cycle de libido (la reproduction se poursuit jusqu’à ce que la lignée ait atteint une profondeur cible). C1 = la représentation est comprimée en ne réutilisant que les deux instances les plus récentes.

schema Num { features: [value:int] }

# Les parents germes

schema F0 { features: [value:0] }

schema F1 { features: [value:1] }

# Règle reproductive (L₀)

rule fib_step(a:Num, b:Num) -> child:Num, c1

where overlap = intersect(a.features, b.features)

# opération banale (type)

sum = a.value + b.value

child = synthesize(a, b) with [value: sum]

c1 = compress_overlap(a, b)

# comptabilité

end

# Pulsion : la libido génère la lignée

drive libido(for_generations = N)

on cycle libido:

child, c1 = fib_step(F0, F1)

record(child, parents=[F0, F1], gain=c1)

F0, F1 = F1, child # glissement dans la lignée (pas de compteur explicite dans la boucle)

# Validation (optionelle)

validate(last(child) across arithmetic_axioms) >= 0.99

En sortie : la lignée …, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, … émerge comme rejetons ; la boucle classique « for/next » a été remplacée par le cycle libido de nature pulsionnelle.

c.q.f.d. 😉

Répondre à un lecteur Annuler la réponse