Billet invité.

Depuis longtemps déjà, les linguistes (1) écartent l’hypothèse selon laquelle notre mot pour « travail » dériverait de la forme nominale « tripalium » : un instrument de torture utilisé par les Romains et que le manuscrit du Concile d’Auxerre (582) produit encore sous la forme de « trepalium » ; quant à la forme verbale supposée, « *trepaliare » elle n’a jamais été rencontrée. L’échange d’un « e » pour le « i » de « tripalium » pourrait justifier le treballar catalan, mais ne rendrait pas compte de la série de transformation en « a » pour les autres langues romanes – travailler (fr.) trabajar (esp.) travagliare (it.) trabalahar (port.). Pour rendre compte du « a », Walter von Wartburg -1932 – écartait le « tripalium », avancé par quelques prédécesseurs, et privilégiait l’origine dans le latin « trabes » (poutre), lequel donnera par la suite le « trevail », soit la machine consistant en l’assemblage de deux poutres parallèles (la travée), laquelle servait à entraver bœufs et chevaux lors du ferrage. Si le treballar catalan ne peut être relié aux souffrances du tripalium, l’étude de ses usages morpho-syntaxique en catalan médiéval montre assurément son affinité avec certaine formes de pénibilité. De plus, d’une façon générale, la recollection de von Wartburg (2) atteste que vers les 12e et 13e siècles, les formes lexicales associant « travail » et l’une ou l’autre forme de douleur sont abondantes. La présence d’affects négatifs anciens attachés à la notion de travail est donc manifeste, il suffisait aux linguistes de puiser dans le répertoire des « poutres ecclésiastique » de « trabécule / trabéation » (en référence à la toge de cérémonie ornée de poutres), mais aussi à la « poutre de gloire » (trabes doxalis) laquelle sanctifier l’origine païenne d’une consonance doloriste bien venue, quitte à s’emmêler les pieux restons utiles.

La « tripaliation » savante comme la reprise par le trevail vernaculaire rechargeait les affects hérités sur des signifiants neufs qui tout en étant phonétiquement voisins, sont sans filiation directe avec les précédents. Que ce nuage d’affects était lié depuis longtemps à tout un réseau de signifiants dont la résonnance indo-européenne saute aux yeux :

laBoR(latin.)

aRBei(t) (allemand)

RaBo(t) (russse.)

(t)RaBajo (espagnol)

(t)RaVail ( français)

…

(d)aRBs (letton)

Le couple de voyelles R-B(V) forme la racine indo-européenne « orbh », de laquelle dérive, par exemple, le grec orphanos (orphelin). De même, selon Pokorny – Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch (3)- les langues slaves et germaniques présentent deux séries parallèles en R-B désignant le travail, l’esclave tel le slovène « rabôta » ( servage ) mais aussi comme en vieux russe, lorsque les diminutifs robu , robja, robjata signifient autant enfant que travailleur. « Erbe (al.) (héritier ), heir (ang.) vient égalment s’ajouter à ce champs sémantique.

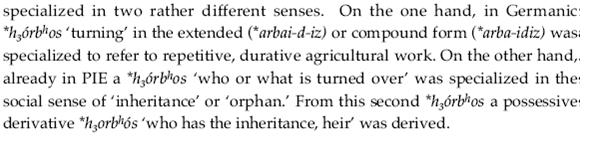

Ces liens sont généralement « expliqués » par le fait que les orphelins étaient affectés à des tâches ingrates et seulement rattaché à la communauté par dune relation de servitude. Plus en amont encore, Michael Weis (4) – latin Orbis and his cognates,Cornell University – , au terme d’une étude serrée, rattache la racine indo-européenne orbh à une racine proto indo-européenne cette fois, laquelle correspondrait tout simplement la notion de « cercle » jusqu’au latin (orbis) cette racine se serait clivée en deux branches la première liée au travail agricole, et la seconde à l’idée de retournement et/ou d’exclusion dans le processus d’héritage ou d’ « orphanage ». Reconnaissons toutefois que les mots servant à rendre compte des situations d’esclave et d’orphelin peuvent à toute époque, fixer des affects moroses.

Michael Weis, (conclusion de l’étude)

§

Pourquoi cette mise en spectacle du « tripalium » mille fois répété jusqu’à l’obscurantisme ? N’avons-nous pas affaire à une étymologie-écran ? Sans raison qui lui serait extérieure, le travail serait à l’image du tripalium : « faut faire avec ». Faire croire que la pénibilité serait une propriété du travail et non pas le produit d’une organisation sociale particulière, garantit quelque peu la tranquillité des classes sociales qui se nourrissent d’un mode de domination par réduction du « labor » au « travail », du « werk » à l’« arbeit ». Comment, au centre gauche, aujourd’hui sous nos yeux, une bande de borgnes roués tente-t-elle encore d’accrocher nos affects à la forme sonore « la société du care ». Depuis un demi-siècle, cette gauche politique et syndicale « cassolette » avec la droite, et laisse creuser la dette afin de participer à la redistribution du budget de l’état, entre soi entre amis, ne remet rien en cause de l’organisation du travail et laisse le capital déplacer le curseur de répartition du surplus par l’introduction des stock options. L’effort de la gauche fut de contrer la pénibilité du travail par la promotion du pouvoir d’achat et les loisirs de compensation, mais – grand dieu ! – , sans jamais proposer un monde ou chacun puissent faire œuvre de sa vie sans avoir besoin d’eux . Que feraient-ils d’autre ces redistributeurs qui de gauche comme de droite nous ont sucré quarante années sur le thème « l’écologie c’est pas sérieux c’est destructeur d’emploi » ? Comment oublier ces 40 années d’immobilisme devant l’impasse de la retraite, calculée depuis longue date, mais laissée au repos dans les cartons ? Sans doute attendaient-ils que nous fussions en état de recevoir l’allocation de lange vieillesse plutôt que de prendre le risque de nous voir descendre dans la rue les prostates encore vives. Rien ne fut entrepris pour que le travail fût joyeux et non, qu’au bout d’une vie de souffrance au travail, les chevaux fourbus réclament leur mise à la retraite et que les plus jeunes ne se suicident de ne pouvoir jamais y arriver. Nous sommes, une fois de plus, orphelins. La prochaine fois qu’on s’occupera de refaire tourner l’économie, essayons de ne pas nous faire avoir juste pour le plaisir d’être ainsi dominé ! Ecce, article 1.

(1) Voir par exemple, Marie-France Delport, « Trabjo trabajae(se) », Etude lexico-syntaxique, Cahiers de linguistiques médiévales, Klinsiek ,1984.

(2) Walther v.Wartburg, FranszÔsishe Etymologishes Worterbuch, Eine dartstellung des galloroamisschen sprachschattzes Lieferung Nr.101/102, Band XIII / 2. Teil, Klincksieeck,

1965. – trabs, pp 135-139 , – *tripaliare pp 287 -291 – tripalium pp 291-292

(3) Pokorny – Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch

(4) Michael Weis – latin Orbis and his cognates, Cornell University

149 réponses à “Le travail, par Jean-Luce Morlie”