Billet invité.

Depuis longtemps déjà, les linguistes (1) écartent l’hypothèse selon laquelle notre mot pour « travail » dériverait de la forme nominale « tripalium » : un instrument de torture utilisé par les Romains et que le manuscrit du Concile d’Auxerre (582) produit encore sous la forme de « trepalium » ; quant à la forme verbale supposée, « *trepaliare » elle n’a jamais été rencontrée. L’échange d’un « e » pour le « i » de « tripalium » pourrait justifier le treballar catalan, mais ne rendrait pas compte de la série de transformation en « a » pour les autres langues romanes – travailler (fr.) trabajar (esp.) travagliare (it.) trabalahar (port.). Pour rendre compte du « a », Walter von Wartburg -1932 – écartait le « tripalium », avancé par quelques prédécesseurs, et privilégiait l’origine dans le latin « trabes » (poutre), lequel donnera par la suite le « trevail », soit la machine consistant en l’assemblage de deux poutres parallèles (la travée), laquelle servait à entraver bœufs et chevaux lors du ferrage. Si le treballar catalan ne peut être relié aux souffrances du tripalium, l’étude de ses usages morpho-syntaxique en catalan médiéval montre assurément son affinité avec certaine formes de pénibilité. De plus, d’une façon générale, la recollection de von Wartburg (2) atteste que vers les 12e et 13e siècles, les formes lexicales associant « travail » et l’une ou l’autre forme de douleur sont abondantes. La présence d’affects négatifs anciens attachés à la notion de travail est donc manifeste, il suffisait aux linguistes de puiser dans le répertoire des « poutres ecclésiastique » de « trabécule / trabéation » (en référence à la toge de cérémonie ornée de poutres), mais aussi à la « poutre de gloire » (trabes doxalis) laquelle sanctifier l’origine païenne d’une consonance doloriste bien venue, quitte à s’emmêler les pieux restons utiles.

La « tripaliation » savante comme la reprise par le trevail vernaculaire rechargeait les affects hérités sur des signifiants neufs qui tout en étant phonétiquement voisins, sont sans filiation directe avec les précédents. Que ce nuage d’affects était lié depuis longtemps à tout un réseau de signifiants dont la résonnance indo-européenne saute aux yeux :

laBoR(latin.)

aRBei(t) (allemand)

RaBo(t) (russse.)

(t)RaBajo (espagnol)

(t)RaVail ( français)

…

(d)aRBs (letton)

Le couple de voyelles R-B(V) forme la racine indo-européenne « orbh », de laquelle dérive, par exemple, le grec orphanos (orphelin). De même, selon Pokorny – Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch (3)- les langues slaves et germaniques présentent deux séries parallèles en R-B désignant le travail, l’esclave tel le slovène « rabôta » ( servage ) mais aussi comme en vieux russe, lorsque les diminutifs robu , robja, robjata signifient autant enfant que travailleur. « Erbe (al.) (héritier ), heir (ang.) vient égalment s’ajouter à ce champs sémantique.

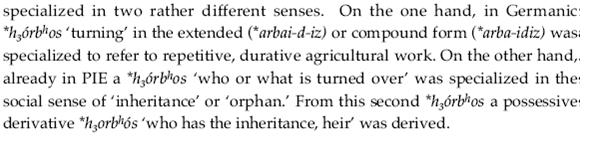

Ces liens sont généralement « expliqués » par le fait que les orphelins étaient affectés à des tâches ingrates et seulement rattaché à la communauté par dune relation de servitude. Plus en amont encore, Michael Weis (4) – latin Orbis and his cognates,Cornell University – , au terme d’une étude serrée, rattache la racine indo-européenne orbh à une racine proto indo-européenne cette fois, laquelle correspondrait tout simplement la notion de « cercle » jusqu’au latin (orbis) cette racine se serait clivée en deux branches la première liée au travail agricole, et la seconde à l’idée de retournement et/ou d’exclusion dans le processus d’héritage ou d’ « orphanage ». Reconnaissons toutefois que les mots servant à rendre compte des situations d’esclave et d’orphelin peuvent à toute époque, fixer des affects moroses.

Michael Weis, (conclusion de l’étude)

§

Pourquoi cette mise en spectacle du « tripalium » mille fois répété jusqu’à l’obscurantisme ? N’avons-nous pas affaire à une étymologie-écran ? Sans raison qui lui serait extérieure, le travail serait à l’image du tripalium : « faut faire avec ». Faire croire que la pénibilité serait une propriété du travail et non pas le produit d’une organisation sociale particulière, garantit quelque peu la tranquillité des classes sociales qui se nourrissent d’un mode de domination par réduction du « labor » au « travail », du « werk » à l’« arbeit ». Comment, au centre gauche, aujourd’hui sous nos yeux, une bande de borgnes roués tente-t-elle encore d’accrocher nos affects à la forme sonore « la société du care ». Depuis un demi-siècle, cette gauche politique et syndicale « cassolette » avec la droite, et laisse creuser la dette afin de participer à la redistribution du budget de l’état, entre soi entre amis, ne remet rien en cause de l’organisation du travail et laisse le capital déplacer le curseur de répartition du surplus par l’introduction des stock options. L’effort de la gauche fut de contrer la pénibilité du travail par la promotion du pouvoir d’achat et les loisirs de compensation, mais – grand dieu ! – , sans jamais proposer un monde ou chacun puissent faire œuvre de sa vie sans avoir besoin d’eux . Que feraient-ils d’autre ces redistributeurs qui de gauche comme de droite nous ont sucré quarante années sur le thème « l’écologie c’est pas sérieux c’est destructeur d’emploi » ? Comment oublier ces 40 années d’immobilisme devant l’impasse de la retraite, calculée depuis longue date, mais laissée au repos dans les cartons ? Sans doute attendaient-ils que nous fussions en état de recevoir l’allocation de lange vieillesse plutôt que de prendre le risque de nous voir descendre dans la rue les prostates encore vives. Rien ne fut entrepris pour que le travail fût joyeux et non, qu’au bout d’une vie de souffrance au travail, les chevaux fourbus réclament leur mise à la retraite et que les plus jeunes ne se suicident de ne pouvoir jamais y arriver. Nous sommes, une fois de plus, orphelins. La prochaine fois qu’on s’occupera de refaire tourner l’économie, essayons de ne pas nous faire avoir juste pour le plaisir d’être ainsi dominé ! Ecce, article 1.

(1) Voir par exemple, Marie-France Delport, « Trabjo trabajae(se) », Etude lexico-syntaxique, Cahiers de linguistiques médiévales, Klinsiek ,1984.

(2) Walther v.Wartburg, FranszÔsishe Etymologishes Worterbuch, Eine dartstellung des galloroamisschen sprachschattzes Lieferung Nr.101/102, Band XIII / 2. Teil, Klincksieeck,

1965. – trabs, pp 135-139 , – *tripaliare pp 287 -291 – tripalium pp 291-292

(3) Pokorny – Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch

(4) Michael Weis – latin Orbis and his cognates, Cornell University

149 réponses à “Le travail, par Jean-Luce Morlie”

Pour avoir fait partie de ces milliers de gens qui ont cru (et expliqué à d’autres) cette étymologie suspecte, je vous remercie de cet éclaircissement. La mise en rapport entre le langage et le fait politique est toujours éclairante.

on peut aussi solliciter de références bibliques « tu travailleras à la sueur de ton front ».

Plus sérieusement, le travail, pénible ou non, reste la seule source de richesse, la seule chose qui s’offre à l’échange.

Dès lors, la monnaie elle-même représente du travail, son pouvoir d’achat répond à tant de travail réalisé en échange de l’obtention de tant de monnaie (le prix).

Plus encore, dès que la monnaie ne circule plus, c’est du travail gelé qui ne s’échange plus, puis qui ne se fait tout simplement plus.

Dès que l’on ne manie plus le fouet de l’esclavage, le travail ne peut se faire qu’en échange d’un salaire, une sorte d’ »indemnisation » pour céder une part ou tout de son travail.

La précarité et le côté éphémère du travail n’imposent-ils pas que la monnaie soient aussi éphémère et précaire? Précisément le SMT!

Une monnaie susceptible de se transformer en capital rentier impose en face l’esclavage et enlève toute « joie » au travail, pénible ou non.

Je remercie Monsieur Jean-Luce Morlie d’élargir ainsi le débat.

La précarité du travail…. C’est ce contre quoi luttent les syndicats…. dommage pour la monnaie fondante.

Merci, les RoBots n’ont pas le talent de dévoiler le savoir de la langue.

La réponse au – travail – est résumée ici dans cet extrait pris dans la chronique de Philippe Béchade du 17 mai 2010

Voici en guise de conclusion un petit extrait du best-seller Atlas Shrugged [« La révolte d’Atlas », NDLR.] d’Ayn Rand, l’égérie d’Alan Greenspan. A noter que ce texte est paru en 1957 et non pas en 2007 !

« Lorsqu’on constate que le commerce se fait non par consentement mais par compulsion — lorsqu’on constate que pour produire, il faut auparavant obtenir la permission d’hommes qui ne produisent rien — lorsqu’on constate que l’argent afflue vers ceux qui dispensent non des biens mais des faveurs — lorsqu’on constate que les hommes deviennent plus riches par la subornation et les pressions que par le travail, et que les lois ne vous protègent pas de tels hommes, mais les protègent au contraire de vous — lorsqu’on constate que la corruption est récompensée et que l’honnêteté devient un sacrifice — on sait alors que la société est condamnée ».

Je conclue que c’est le travail qui crée le progrès technique et que c’est ce dernier qui libère d’autant de la pénibilité du travail. Donc toute notre condition physique ici bas dépend du coefficient de progrès appliqué et accessible au juste prix (le vrai coût de production).

Je l’ai dit très souvent, la question n’est pas: peut-on payer tel bien ou tel projet? Mais: a-t-on les compétences pour le produire et peut-on le produire physiquement? Si c’est non et bien les choses rentrent dans les cartons, et on verra plus tard. Si c’est oui, alors pas de problème particulier pour le réaliser. En particulier pas de problème qu’une société compétente avec les resources, les compétences et les moyens de produire ne puisse pas créer ce qu’il y a d’infiniment plus facile à faire que de produire industriellement, c’est à dire créer la monnaie nécéssaire et correspondante à la production de ce bien ou de ce projet. Il est bien moins difficile de financer que de produire des biens concrets (financer est un jeu, certes très sérieux, honnête et à adapter, mais jeu d’enfant quand même) vu les expériences et la maîtrise de la complexité industrielle qu’il a fallu acquerir au fil des générations et pas autrement pour produire tous les biens dont nous nous servons. Exemple entre milles autres, je connais un tout petit peu l’aviation, un avion actuel contient 120 ans d’expériences et de progrès industriels.

Ayn Rand… l’égérie de tous les anarcho-capitalistes (c’est encore un cran au dessus des minarchistes, qui sont eux même un cran au dessus des libertariens favorables à un Etat « veilleur de nuit ».

Bref Ayn Rand c’est l’antithèse absolue de « l’esprit » de ce blog. On a rarement fait plus hostile à la démocratie, par essence corrompue pour A. Rand (ne vous y trompez pas ce n’est pas la corruption de la démocratie qui visée que la démocratie elle-même).

Le passage que vous avez cité sert en particulier à justifier le principe d’appropriation des ressources « premier arrivé premier servi », l’idée étant que les ressources naturelles, à l’origine, n’appartiennent pas à tous en commun (sans quoi il faudrait demander la permission des improductifs), mais à personne, et sont donc librement appropriables par la première compagnie pétrolière venue, entre autres…

Réfutée par… Nozick, qui y a consacré un assez long article, dans un article intitulé « On The randian argument », republié dans « Socratic Puzzles » et (pas trop mal) traduit en français ici (par un théoricien acquis au néolibéralisme le plus dur):

http://herve.dequengo.free.fr/Nozick/Nozick2.htm

NE TRAVAILLEZ JAMAIS

Je comprends : « ne travaillez jamais pour l’organisation dominante, mais contre elle, pour construire votre vie. »

Je ne travaillerais pas contre une organisation (on s’y cassera les dents, tout seul), ni pour une organisation (je ne suis le laquais ni le sherpa de personne), je ne travaille que pour moi – et sa paye!

« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Nos gauchistes en condamnant le travail reprennent une vieille attitude chrétienne. Le travail ne mérite ni cette excès d’honneur , ni cette indignité car le travail est une activité que possède en commun l’homme et l’animal . Le travail c’est la présence en l’homme et en l’animal de la volonté de vivre, la détermination de ce qui existe par ce qui n’existe pas et le mépris aristocratique ou des sociétés de l’ancien régime envers cette activité brutale et naturelle a pu ainsi se justifier et réservée aux serfs ou aux esclaves.

Cependant à la différence de l’animal l’homme a fait – peu à peu et puis depuis la prise de pouvoir des commerçants de plus en plus vite sur la société – de son activité vitale un objet d’échange et l’histoire de l’homme est l’histoire de la suppression du travail par l’échange et la joie qui accompagne le jeu de cette suppression .

Cette activité est pour qui sait y regarder la caractéristique de l’activité des maîtres modernes, les commerçants, et c’est un des principaux but de l’existence de la croyance actuelle appelée Économie de masquer sous des tonnes de prétextes utilitaristes les profondes jouissances éprouvée par nos commerçants à pratiquer cette suppression de l’activité que nous avons en commun avec les animaux. Le riche moderne ne jouit pas du tout de ses revenus comme veut nous le faire croire la publicité commerciale, il peut même apparaitre comme simplement avare car sa véritable activité est – qu’au moyen du Kapita – son plaisir réside surtout dans le monopole qu’il s’est réservé de pratiquer l’activité humaine fondamentale -de suppression infinie de notre dépendance à la Nature – à la place de l’humanité elle-même. C’est pourquoi il laisse les gauchistes vitupérer

Activité ne vaut pas travail. Il y a entre les deux un monde civilisé, réducteur par le droit de propriété d’y glaner et d’habiter ou bon vous semble.

L’animal y exerce une activité prédatrice génétiquement programmée dans le but de sa survie et sa reproduction.

En contrepartie du droit de propriété organisé, ll faut bien que la société subvienne aux besoins essentiels de sa population par l’exploitation reglementé du travail commun. Qu’il soit bénévole ou rémunéré.

Il me semble que la frontière travail/rémunération sera de plus en plus perméable, la valeur travail/production matérielle/gain de productivité/salaire n’est plus qu’illusion.

Est-ce que l’activité locale de l’abri habitat et du couvert (on ne va quand même pas manger avec ses doigts) redeviendra l’activité essentielle le travail salarié devant être partagé entre tous.

C’est ce que je dis : le « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » c’est le début du bourrage de crâne !

Personne ne devrait « gagner sa vie » puisque la vie nous a été donnée !

La vie ne devrait pas se résumer à courir en permanence pour obtenir 3 sous, acheter son pain du jour et recommencer le lendemain !

Surtout que cela ne sert en fait qu’à engraisser quelques uns qui se fichent bien de nous !

Quelques uns qui ont mis au point des machines infernales pour tirer le maximum de profit de tout et de tous.

Quelques uns qui se rendent coupables de crimes si grands et si odieux que le commun des mortels n’arrive pas à en prendre complètement conscience.

C’est comme le mensonge : plus c’est gros, plus ça passe, dit-on.

Là c’est pareil.

Plus il y a de morts par famine, épuisement, pollution, écoeurement (suicide), guerre, plus la planète est polluée, l’eau, la terre, l’air et plus les gens croient que c’est par le travail qu’ils arriveront à s’en sortir, à échapper au sort qui a été défini par les quelques uns : être les esclaves des machines infernales de la phynance.

Pire, ceux qui croient que, en se retirant de ce monde de profit et de compétitivité, ils arriveront à s’en sortir, font fausse route.

A un moment ou à un autre ils seront rattrapés .

A un moment les efforts qu’ils ont entrepris pour ne plus consommer, pour ne plus dépendre du travail vont être réduits à néant.

Car à force de réglementations de plus en plus contraignantes, d’impôts ou de taxes sur ceci ou cela, ils seront obligés de céder ou d’abandonner leurs maigres biens.

Certains se croient ainsi à l’abri, parce qu’ils ont une petite maison, un jardin et quelques poules.

Ce n’est que reculer pour mieux sauter.

Les quelques uns trouvent tous les jours de nouvelles manières de ponctionner le peu qui a été mis à l’abri.

Car leur appétit est insatiable.

Il ne peut y être mis fin qu’en supprimant l’objet même de leur envie, de leur désir : ce qu’on appelle l’argent, la richesse, l’accumulation de biens matériels, la fortune.

Les supprimer eux-mêmes est une option que certains commencent à trouver raisonnable, mais ne résoudrait rien si nous laissons d’autres pareils à eux prendre leur place.

Il faut rendre l’accumulation de biens impossible.

Mais il faut aussi repenser la façon dont les choses peuvent s’échanger, la vie en autarcie est possible mais c’est du chacun pour soi et tant pis pour les autres.

Et là se poser la question de ceux qui n’ont rien.

Que leurs bras.

Et parfois même pas.

M. Jorion nous dit qu’il faut passer par une période de transition pour arriver à créer un monde où l’exclusion quelle qu’elle soit n’existerait plus.

Avons-nous déjà commencé à transiter ?

Un certain nombre peut-être grâce aux échanges sur ce blog ou d’autres du même acabit.

La conscience de l’iniquité de ce qui se passe aux plus hautes sphères des instances dirigeantes commence à apparaître chez de plus en plus de gens.

Mais là un autre danger se profile, comment tenir « les troupes » lorsqu’elles sauront enfin au plus profond d’elles mêmes qu’elles se sont laissé embarquer dans une histoire pareille ?

C’est à dire qu’elles ont participé au plus grand génocide de l’histoire ?

Génocide perpétré sur tout le vivant .

Donc comment faire comprendre que nous ne sommes plus dupes de quoi que ce soit ?

Comment faire comprendre de l’urgence de la situation ?

Comment faire comprendre que si ils veulent éviter de se retrouver la tête sur une pique, comme au bon vieux temps, les quelques uns doivent fournir au plus vite une feuille de route crédible ?

La technologie peut-elle nous aider ?

Un truc du genre : vous n’ètes pas d’accord avec cette vie alors déposez une cocotte en papier devant les mairies, l’Elysée et tous les ministères ?

A faire passer dans tous les réseaux, ça peut se faire en combien de temps ?

Y en a beaucoup qui savent faire une cocotte en papier ?

On peut faire passer un modèle ?

Plus parlant qu’une grève générale ?

Plus facile à mobiliser ?

Complètement idiot non ?

Mais comme je vous l’ai dit plus c’est c… plus ça passe………

d’accord avec vous.

bonjour,

œuvre plutôt que travail, voilà qui est réjouissant.

Mais pour revenir à la linguistique, à quoi rattache-t-on le travail de la femme en couche ?

Probablement au tripalium sur lequel on l’attachait en position de parturiente …comme sur une table d’obstétrique.

Suggestion à vérifier chez Pline.

Vous accouchez de drôles d’idées.

bonjour Paul,je suis venu vous voir a quimper car je vous suis à travers tous les médias .j’aurais tant voulu vous parler directement mais à mon arrivé , j’ai été tétanisé par la moyenne d’age de l’assemblée .j’ai oublié le message auquel j’aurais tellement voulu vous faire parvenir.je viens juste de m’en rappeler. vous ne vous rendez pas compte du décalage,entre vous et la majeur partie de la population, sur la compréhension de comment fonctionne l’économie mondiale.depuis 4 ans je passe un temps fou car cela me passionne,et même mon amie qui partage ma vie et cette passion ,est larguée.même si cela peut vous paraitre ringard simplifier votre discourt pour que tout le monde puisse agir,encore beaucoup de regret.merci.

Bonjour,

« travailleur », « orphelin » même racine etymologique, mais logiquement « esclave » devrait aussi descendre de la même racine ou famille de mot ?

Cordialement

De sclavus ou slavus.Latin XII°s.

Les slaves étaient nombreux réduits en esclavage en Germanie puis la Venise médiévale.

(cf Robert etymologique)

en russe, ia rabotaiou, c’est je travaille,

slovo , slova, c’est un mot, les mots, clavacatchiétanié, groupe de mots, sinon il y a aussi clava, la gloire, na clavou, à merveille

Pour le mot esclave, a l’école on m’avait parlé de menottes faites d’un fer tordu en forme de « S », traversé par un grand clou (clavo en espagnol d’après le prof). un peu comme cela: $ soit un « S »cloué ou bien « S » clavo

Bonjour

Timeo rhetorici doctores et dona ferentes!

Il est intéressant de voir jean Claude Werrebroucke nommer ces gens: entrepreneurs politiques. En y songeant bien c’est assez juste: à partir du moment où la politique devient un métier ( cf F.Mitt.) qu’il y aurait il d’anormal dans une société désormais marchande à ce que ce métier s’exerce au sein d’une entreprise?

Nous avons donc deux grands types d’entrepreneurs politiques: ceux qui font leur chiffre d’affaire en vendant à un cheptel d’électeurs des emplois subventionnés et des loisirs , l’autre grand groupe vend des réductions d’impôts à son cheptel…

Merci pour la dissipation de faux sens et de songer à passer du travail à l’oeuvre!

labeur mène aussi au laboratoire qui conjugue le labeur et la prière!

la main et l’esprit: nous rejoignons là Bernard de Clairvaux!

Cordialement.

Merci Steve

OK avec le labo …et le reste.

à l’opéra

C’est la vision que Chomsky pour les US Corporate america avec une section politique a deux branches .

Le sens physique du travail élargit l’horizon en neutralisant la subjectivité qui est en général associée au travail. On pourrait l’énoncer ainsi: Toute action est travail.

On peut compléter par la forme retournée de « la fin justifie les moyens », c’est à dire par « les moyens justifient la fin », ou autrement dit « toute action a des conséquences », quoi qu’on en pense.

Comme « faire travailler son argent », par exemple…???

Le jour où vous verrez un billet transpirer, faites-moi signe.

à Yvan,

Quel jeu de jambe dans la réplique! Mais l’expression « faire travailler son argent » tente en effet sans doute de cacher que l’argent ne fait rien et que s’il ne travaille pas on ne voit pas pourquoi il pourrait rapporter autant. Bien vu.

« À moins de se fonder sur un compromis et une flexibilité permettant à l’homme travaillant de se valoriser intellectuellement, professionnellement, sentimentalement, familialement et socialement, tout en lui procurant un salaire lui permettant une vie matériellement comblée sans endettement permanent, le travail est un vol du temps, une vampirisation de la vie de l’employé par l’employeur. Car la vie d’un homme sur terre n’est autre que le déploiement temporel de son existence. Imposition pesante de la vitesse de la société de consommation, le travail, avec sa précipitation productive, triture le temps par l’urgence et l’immédiateté. Et le temps bourgeois, en devient un antitemps – c’est-à-dire un harcèlement constant, enfonçant le temps du travailleur dans l’exclusivisme temporel du présent par et pour la productivité, l’abîme de l’instant à rentabiliser par la production. Ce qui fait de l’homme, l’être du maintenant, et sacrifie toute la vie à la pression de l’urgence, à l’exigence de la performance… C’est littéralement le règne sinistre de l’adage « le temps c’est de l’argent » proclamé par le capitalisme. »

http://www.legrandsoir.info/Le-travail-cette-expropriation-systemique-du-temps-humain.html

Le travail rend libre de se résigner à la domestication

et plus vite que ça

D’ailleurs la gauche ne se vante t’elle pas d’avoir obtenu le « droit AU travail » au lieu du droit au repos.

Elle obtint la portion congrue sous la forme des congés payés en 36..

« Le droit au travail participe à la dignité de l’être humain. Il a été affirmé pour la première fois, en 1848, par la IIe République qui créa, dans cette perspective, des Ateliers nationaux permettant de fournir un travail aux chômeurs. Ce droit au travail a été repris dans le préambule de la constitution de1946 , qui affirme : » Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi « , et par notre constitution actuelle… »

Hé hé hé. Finement rappelé, Tartar.

Le droit au travail est en effet un des points peut-être pas des Droits de l’Homme originaux, mais en tout cas d’une éventuelle reprise commerciale de ceux-ci.

Il est maintenant évident que toute mise en commun de moyens permet de démultiplier toute action. D’où, bien évidemment aussi, l’utilisation par la puissance de l’argent de cette force.

Par contre, Tartar, si je parlais d’entreprise communautaire, nous aurions des points de vue… antagonistes, non?

Oui, les congés payés en 1936 : une bizarre victoire

avant la drôle de guerre, aussitôt suivie de l’étrange défaite

ont donné l’illusion d’accéder aux privilèges des véritables riches

et des patrons : pour quinze jours un mois, avant de retourner au turbin,

au taf, au boulot, au charbon, au chagrin et plus encore,

et comme ça, jusqu’à présent,

au chômedu

est-ce assez sophistiqué ?

Ce blog est un phare.

Faramineux…

Un phare de bull-dozer?

…Mais la tempête gronde…

Un « phare » breton ? hum …. c’est bon

Ouaich…

Ma femme rêvait de passer une nuit dans un phare un jour de tempête…

Encore fallait-il qu’elle sache ce qu’est un coup de tabac…

http://www.youtube.com/watch?v=m2LeNBY_5gk

Elle ne demande plus, maintenant.

@ Yvan

précision: la musique en fond est le requiem de Mozart

Merci pour ce précieux décorticage étymologique et pour cet étonnant emploi du mot « cassolette » très bien mitonné.

On pourrait relire Marx: Le travail doit son nom de travail parcque c’est une méthode d’exploitation que les romains nommaient esclavage. L’esclave « travaille ». Pas l’homme libre.

L’homme libre s’active, mais ne « travaille » pas…

En clair il domine son activité, pas l’esclave…

La noblesse n’avait pas pour valeur le travail, et pour cause! Cela ne voulait pas dire qu’ils n’avaient aucune activité utile.

Au fond l’origine du mot travail provient de son ultime réalité: L’esclavage moderne.

peut-être qu’avec Stiegler, le prolétaire (comme l’esclave …) travaille, alors que l’ouvrier (l’artisan, l’artiste, l’entrepreneur …) oeuvre

« Nous, petites abeilles de la ruche mondiale, sommes enrôlés de force dès l’enfance pour vomir à outrance notre force de travail et surproduire le miel de l’impérialisme capitaliste.

…

L’Homme du 21ème siècle est un esclave moderne, un produit de consommation robotisé vendable en permanence sur un marché, évoluant dans une immense machine qui le dénature et le dépossède de sa propre conscience, ce, sans en avoir connaissance évidemment. Par un devoir normatif d’obéissance aux institutions qui aliènent ses propres conditions d’existence, l’humain est devenu un gladiateur passif sans armes errant dans une immense arène, un camp de concentration à l’échelle de la planète où les élites pilotent ces institutions en toute impunité pour que l’état de dépendance énergétique et matérielle des dominés perdure indéfiniment envers les détenteurs de la puissance. L’esclave des temps moderne, contrairement à l’esclave de l’Empire romain, a l’impression de vivre un monde de libertés et de démocratie : il pense jouir librement de la démocratie et faire entendre sa voix alors que la délégation de son pouvoir à une classe politique oligarchique inamovible a toujours été instituée au service de la classe possédante et dans une perspective antidémocratique. Il pense recevoir salaire de sa participation à l’appareil productif de son entreprise là où il ne fait que vendre sa force organique de travail alors que la vraie valeur de son travail est exploitée, expropriée par l’entreprise par l’entremise des objectifs actionnariaux. Et la hausse de son salaire à mesure que la carrière professionnelle se poursuit est une manière d’acheter la paix sociale en donnant l’impression de liberté, une fausse marge de manœuvre permise par le pouvoir d’achat. Il pense être doué d’une conscience lui permettant d’être libre de penser par lui-même en même temps qu’il reproduit les codes qui lui ont été transmis par la socialisation (famille, école, amis, collègues de bureau etc.) et les médias pour l’adapter au système. »

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-globalisation-des-echanges-est-75539

Un livre de 1983 de Edward T. Hall La danse de la vie, Temps culturel, temps vécu dont le titre original est The dance of Life. Il examine le temps vécu dans les différentes cultures au travers de son expérience personnelle par des exemples et des anecdotes. La finalité est de militer pour la compréhension des autres.

Souvenir, souvenir…. ma prof d’italien du lycée (palmes académiques) nous faisait apprendre par coeur du Dante. Et si mes souvenirs sont bons, dans le passage de l’Enfer de la Divine Comédie il était dit Quanto è duro il pane altrui que j’ai toujours traduit pour moi par combien il est dur de gagner son pain quotidien chez les autres. Mais j’essaie de faire de ma vie une belle oeuvre. Dante Alighieri c’est 1265-1321 il avait déjà tout cerné.

Travail …. que voilà un mot porteur de sens , d’interprétations , de légendes , de confluences entre « pensé »voire « sensitif » et « réel » !

Il s’était écrit pas mal de choses intéressantes sur le blog de Jacques Attali lors de l’un de ses billets ( » Prendre son temps » du 14 juillet 2007 ) sur la notion de travail à la rencontre de temps contraint , temps de loisir , temps de travail , d’effort » personnel et/ou collectif , de « bon » temps …

Qu’est ce qui sublime l’effort , donne l’audace , le courage , l’espoir , l’envie de soi et des autres ?

« Il y a de la peine oisive et du loisir qui est labeur » D’Aubigné .

Mais l’éloge de la paresse , j’aime bien aussi …

Le dernier mot à Socrate , une fois de plus : Jamais trop .

L’idée vers laquelle tend ce billet à beau être réjouissante, le procédé employé me paraît quelque peu douteux. Un exemple simple, et hors cadre professionnel tant qu’à faire, suffit à remettre en question cette présentation:

On travaille son potager. Il n’y a dans cette activité aucune autorité capitaliste pour vous y contraindre, c’est même devenu un loisir pour bon nombre d’occidentaux. Pourtant, munissez-vous d’une simple bêche, et commencez de travailler la terre. Assez vite, l’effort produit devient douloureux. Et ce, non pas parce qu’un mode d’organisation sociale tend vers cela, mais bêtement parce que les muscles à l’effort se chargent d’acide lactique et autres toxines. Cette réalité me paraît difficilement contestable.

Disso, ne pas confondre souffrance et douleur. La seconde est passagère, et contre elle le cerveau produit des endomorphines, de sorte qu’elle apporte une part de plaisir. (Mais attention, on parle de douleur consentie !) La souffrance ça n’a rien à voir, c’est le contraire du bonheur de vivre, c’est subir quelque chose à quoi on ne peut pas consentir, même si ce n’est pas douloureux.

Merci Dissonance. Vous parlez d’or…

« Tu enfanteras dans la douleur » : Voilà bien un « travail » sur lequel l’égalité des sexes et le code du travail ne peuvent rien.

Donc travail=souffrance.

Consentie ou imposée…comme la tâche qui est un travail à effectuer dans un temps imparti.

Travailler serait un « devoir » , un don de soi à insérer dans le social et procurerait parait-il une « satisfaction du devoir accompli »…çà existe aussi..

« Mal de dent, mal d’amour » dit le proverbe.

Les financiers aussi ont de temps en temps une dent qui les « travaille ».

Mais eux se font rapidement soigner.

Au casino de la vie, là aussi, Il n’y a aucune égalité face à la roulette…..

je reviens du potager, et j’ai eu effectivement l’impression de travailler : il y avait des racines profondes à sortir, ça fait mal au dos ! Je me demande si les hommes peuvent faire autre chose que travailler, toutes nos activités sont du travail , que ce soit récréatif, rémunéré ou non, fatigant ou pas, intellectuel ou répétitif, peu importe. Il s’agit toujours de « gagner sa vie ». Même si elle nous est donnée, faut arriver à se maintenir, et en aucune circonstance ce n’est évident. L’histoire de l’humanité ça doit être un peu ça, tenir la nature à distance. Probablement c’est l’apparition du langage, et avec lui la conscience , qui a transformé pour nous la survie, puis la vie qu’on s’est mise à penser, en travail. C’est devenu un objectif permanent, s’extraire de nos conditions naturelles décidément trop hostiles. On s’est organisé pour . Et on a construit les civilisations avec cet objectif, qui est devenu un horizon indépassable: le Progrès. « Se rendre maitres et possesseurs de la nature ». Et voila le travail !

Dissonance, si, quelque part…

Tu n’iras donc pas acheter de légumes au supermarché. Tu fais donc une concurrence déloyale ainsi que du travail au noir qui ne rapporte rien à l’état…

Quand à la notion de PLAISIR, car je préfère parler de celle-là, il ne faudrait tout de même pas oublier l’œuvre accomplie ainsi que la satisfaction d’avoir « abattu beaucoup de boulot »…

(pauvres arbres…)

disso

On travaille son potager , personnellement je cultive mon potager

travailler la terre , pour moi , je prépare ma terre

je n’ai jamais traité le jardin de travail , mais plutôt de source de nourriture . ( sans pesticide , OGM etc ….. )

et parfois aussi de courbature 🙂

mais si, au lieu de bêcher, on paille…. plus de gaspillage d’acide lactique !

ceci-dit, par ici, on ne dit pas « travailler la terre ou le potager » mais « faire du jardin »…

il est clair qu’il y le plaisir de la tâche accomplie, celle dont nous voyons tenants et aboutisssants, celles adossées à un cycle naturel car nous sommes la nature. le plaisir dans l’effort car vient ensuite le relachement. le monde est en systole/diastole permanente…

d’autre part nous avons évolué et possédons la capacité d’avoir des robots, comme des tracteurs. ainsi que des ingénieurs géniaux.

nous avons besoin de tant de tracteurs, et nous nous les prêtons. une fois le quota construits, nous fermons l’usine ou la reconvertissons à fabriquer de l’huile pour les moteurs…

il est important d’aimer ce que l’on fait, l’aliénation commence à la chaine de montage, maintenant que nous savons produire en masse. chacun de nous ira donc donné quelques heures par mois aux chaines de montages résiduelles et inhérentes. tout le reste sera auto-suffisance, troc, commerce équitable!

le plus important c’est de faire des choses cycliques, car une boucle (de production) eh bien en bout de chaine ça se boucle, héhé.

i have a dream! that one day…

vous lire me fait beaucoup de bien, merci!

Ce n’est pas de cela dont parle Jean-Luc Morlie.

Il termine d’ailleurs pour exemplifier son propos en évoquant les suicides.

Que je sache personne ne s’est jamais suicidé pour avoir été jardiné dans son potager !

Il ne faut pas confondre la douleur temporaire occasionnée par un effort physique et les conséquences

d’un travail difficile pendant des années à la mine ou comme travailleur agricole dans des conditions difficiles.

D’autre part, et c’est je crois l’essentiel, le billet précise bien qu’il s’agit d’appréhender le travail en tant qu’objet social. C’est la dimension sociale du travail qui confère à celui-ci sa pénibilité, qui fait qu’elle est selon les cas acceptée, refusée, justifiée, contestée, radicalement remise en cause.

Or l’économie de laquelle participe le travail, est une dimension du social. La science, l’humanité ont acquis des trésors de savoirs qui permettraient de faire du travail autre chose qu’il n’est la plupart du temps aujourd’hui : une simple variable d’ajustement lorsque l’on est salarié ou un facteur de subsistance dans des conditions difficiles lorsque l’on vit dans un pays où les moyens de faire fructifier ces savoirs ne peuvent être mis en oeuvre. Il n’y a donc aucune fatalité à ce que le travail soit attaché à quelque souffrance.

Ou alors ce à quoi vous vous référez est une souffrance définie selon un mode existentiel.

Il est vrai y compris l’artiste peut passer par des phases de souffrance, de doute, avant de produire, d’accomplir un certain travail.

Mais ce genre de souffrance n’est pas du même ordre que celle produite par une organisation sociale donnée. C’est une souffrance qui s’inscrit dans un projet éthique, un projet de vie que l’on assume pleinement.

@PYD

« C’est la dimension sociale du travail qui confère à celui-ci sa pénibilité, qui fait qu’elle est selon les cas acceptée, refusée, justifiée, contestée, radicalement remise en cause. »

J’ai du fort mal m’exprimer, car c’est précisément ce que j’entends contester par l’exemple que je fournis. En l’occurrence, j’évoque une forme de travail débarrassée du contexte social incriminé mais qui demeure pourtant pénible. Le contexte social ne fait qu’ajouter à la pénibilité pré-existante jusqu’à la rendre insupportable, ce qui n’est pas du tout le propos de Mr Morlie.

Dissonance,

Je ne vois pas de contradiction entre votre constat à propos des travaux pénibles et l’exigence sociale, qui ressortit aux choix des types de travaux acceptables pour une société, ce qui in fine relève du politique.

Jean-Luc ne me semble pas constester la pénibilité de certains travaux, seulement il ne s’y apesantit pas car l’affaire est pour lui entendue, et c’est pourquoi d’ailleurs il appréhende d’emblée le travail sous l’angle social, car le social renvoie ici au politique, en tant qu’une société donnée accepte ou refuse, selon les moyens dont elle dispose, certains travaux. Et au titre de ces moyens il y a tout le leg de connaissances dont dispose l’humanité dans son ensemble. Il y a donc aussi un réel problème du partage et de l’accessibilité des connaissances pour tous.

Jean-Luc dit : »l’effort de la gauche fut de contrer la pénibilité du travail par la promotion du pouvoir d’achat et les loisirs de compensation, mais – grand dieu ! – , sans jamais proposer un monde ou chacun puissent faire œuvre de sa vie sans avoir besoin d’eux . »

Son propos est très clair : il faut se passer des travaux pénibles et des compensations afférentes !

Et je partage entièrement son constat à propos d’une gauche qui ne propose que des palliatifs au lieu de prendre les problèmes à la racine. L’humanité dispose d’une quantité phénoménale de connaissances qui permettraient à chacun de faire « oeuvre de sa vie » pour peu que seraient retenus les moyens adéquats.

Or le travail au potager, éreintant sans doute car c’est un travail physique, ne me semble pas s’opposer à ce qui relève de la vie en tant qu’oeuvre. Planter, prendre soin de ce qu’on a planté, puis manger les fruits de ses plantations, n’est-ce pas une satisfaction qui vaut bien quelque fatigue dès lors que l’on y prend du plaisir ?

N’est-ce pas une plaie de notre temps, une souffrance psychique, que la dissociation que tend à créer la société de consommation entre l’activité de production et l’activité de consommation ? (Stiegler auquel se réfère Timotia en parle très bien.)

Il existe des travaux pénibles, qui occasionnent de véritables souffrances, des travaux qui aliènent et endommagent des corps au point d’anéantir toute vie de l’esprit, ce sont ces travaux qu’il faut bannir, transformer, ou faire exécuter par des machines, si toutefois encore les emplois relatifs à l’utilisation de ces machines ne sont pas eux-mêmes aliénants.

Mais à trop vouloir ignorer le plaisir des corps en mouvement, avec y compris leur dépense physique, nous aboutirerions à une société où tout serait automatisé mais où les souffrances ne disparaîtraient pas pour autant car celles-ci seraient essentiellement psychiques à défaut d’être doublement physiques ET psychiques.

@PYD

Ce qui me paraît incongru dans la présentation de JL Morlie ne tient pas en une contradiction entre exigences sociales et pénibilité, mais dans l’ordre de préséance qu’il leur attribue. Je prétends que la pénibilité existe en dehors de tout contexte social, et que par conséquent l’amélioration de ce contexte, même si je ne nie pas l’effet favorable qu’il puisse avoir, ne peut toutefois pas suffire à éliminer la pénibilité, or il me semble justement que c’était le but visé par le propos qui nous fait débattre.

Vous proposez d’abandonner les travaux pénibles? Je n’ai rien contre, mais alors attendez-vous à un retour précipité à l’age des cavernes (et encore je suis optimiste sur ce point).

Vous proposez la solution technique comme alternative?

Je vous renvoie ici. Pour vous épargner une lecture exhaustive, voici l’objection que je fais: Il faut alors que la moindre entreprise artisanale se dote du budget de la NASA pour résoudre la pénibilité de certaines activités largement plus complexes que ce que peuvent gérer les machines-outils courantes – Un exemple me vient en tête à l’instant: Comment mécanise-t-on la pose d’un toit d’habitation (individuelle)?

@PYD bis

J’ajoute une nouvelle objection qui vient de m’apparaître:

Le texte de JL Morlie propose entre autres une critique des conséquences du Taylorisme, du Fordisme et du Toyotisme – et des modes d’organisation qui en découlent. Mais lorsqu’on oppose quelques objections quant à la manière dont est formulée cette critique, la réponse apportée est la suivante: Parmi les solutions possibles, il y a celle d’une nouvelle révolution industrielle.

C’est à dire que l’on suggère comme solution au problème évoqué ce qui est précisément à l’origine du problème. La boucle est ainsi bouclée, en somme… Il semble toutefois que cette démarche ne soit en fait qu’une fuite en avant supplémentaire.

@ Dissonance

Si votre toit doit être en ardoises, c’est la tuile effectivement pour automatiser. En revanche, si vous faites poser les panneaux pré-fabriqués en usine, étanches et parfaitement isolés qu’un futur proche nous amenait, cela devient tout de suite beaucoup plus simple. Il existe bien sûr à l’heure actuelle des objections techniques valides, mais elles ne le sont plus forcément dans un référentiel adapté.

J’ai tendance à rejoindre Pierre-Yves sur cette idée que la notion de progrès est le moteur de l’homme pour s’affranchir à terme de toute pénibilité dans l’exécution des tâches nécessaires. C’est aussi une des raisons du peu de cas que je fais des hypothèses décroissantes globalisantes (à opposer aux hypothèses décroissantes de transvasement : un peu moins de ceci, un peu plus de cela).

@Julien Alexandre

Et je persiste pour ma part à considérer que de miser indéfiniment sur le progrès technique pour répondre aux problématiques qui nous occupent ne permet que de déplacer le problème, pas de le résoudre.

Ajoutons encore que la mécanisation totale d’une tâche donnée implique nécessairement un coût énergétique supplémentaire, argument qui devrait en faire réagir plus d’un… Sur ce thème, le discours de Jancovici est lumineux – si j’ose dire – lorsqu’il évoque le coût énergétique de la mécanisation en « équivalent esclave », la conclusion est sans appel.

Il y a sur cette question un choix à faire. Prôner le progrès technique pour toute réponse, ce n’est ni plus ni moins que faire le choix de ne pas choisir, de continuer avec les mêmes vieilles recettes jusqu’à temps que la mécanique se grippe définitivement.

Je suis relativement surpris qu’autant d’habitués de ce blog, si prompts à fustiger cette attitude lorsqu’il est question de finance, ne fassent plus preuve de la même rigueur d’analyse lorsqu’il est question du travail. Le soucis étant que peut-être, il soit facile de dénoncer ce à quoi on ne participe pas, tandis que bon nombre d’entre nous travaillons, et qu’une critique objective du travail conduise par conséquent à notre propre auto-critique, forcément désagréable.

Dissonance,

Il me semble difficile de concevoir le travail indépendamment de la technique.

L’humain ne serait pas humain sans l’artefact, autrement dit l’outil sans lequel

il serait le plus faible des animaux. Avant même l’apparition de l’homo sapiens sapiens, l’espèce humaine

se faisait déjà forte d’économiser son énergie. L’homme de Néandertal connaissait les outils. C’est toute l’histoire de l’humanité que celle de la découverte et du perfectionnement des techniques pour libérer un surplus d’énergie physique, surplus d’énergie physique qui sera selon les cas, c’est à dire suivant les sociétés, et l’époque historique considérée, sera utilisée de façon spécifique. D’où l’idée que l’homme-artefact est aussi relatif à un certain type d’organisation sociale.

La question cruciale devient alors : y-a-t-il un type d’organisation sociale optimale pour l’association de l’humain et de la technique ? Se poser cette question permet sans refuser l’évolution des techniques d’éviter de poser l’idée de progrès de manière abstraite, de faire du progrès quelque chose qu’il faudrait accepter les yeux fermés.

Ma réponse est qu’il faut d’abord se situer dans une époque, définir les caractéristiques de notre époque et puis se demander si le système technique actuellement dominant est satisfaisant ?

Je rappelle qu’un système technique est l’association cohérente d’un ensemble de techniques, association qui a un rapport avec un système économique et une organisation sociale donnée. Par exemple, depuis un siècle le système technique dominant est axée autour de l’or noir, avec le moteur à explosion, l’industrie des dérivés du pétrole, l’industrie automobile. Pour faire court un système technique axé sur l’utilisation d’une source d’énergie non renouvelable avec ce que cela implique d’économie de la rente pour ceux qui s’approprient ces industries. A contrario, en toute hypothèse, un système technique qui serait axé sur l’hydrogène, ou même H2O, utiliserait une ressource quasi inépuisable, d’où une économie de la rente beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre, ce qui favoriserait en retour un autre type d’organisation sociale.

Il découle de cette analyse rapide qu’il n’existe aucune fatalité à ce qu’il faille les compétences de la NASA pour accomplir autrement des tâches pénibles.

Depuis des dizaines d’années, comme l’on remarqué certains historiens des techniques, l’humanité a surtout perfectionné les techniques existantes, emblématique est à cet égard l’exemple de l’automobile. Celle-ci depuis qu’elle est fabriquée de façon industrielle (ainsi j’exclue l’automobile de Papin qui fonctionnait à la vapeur) intégrée au système technique du pétrole, via le moteur à explosion, lequel moteur on a préféré perfectionné plutôt que de lui substituer un nouveau principe, quand bien même d’autres solutions existent et mériteraient d’être développées.

Je ne développe pas, je vous renvoie aux analyses de Gilles, Simondon, Gras, et Stiegler qui ont traité abondamment la question des systèmes techniques, de leur évolution et des rapports directs qu’ils entretiennent avec l’évolution des sociétés.

Toujours est-il que le ou les systèmes techniques contemporains sont entrés en crise, sous l’influence conjuguée des crises énergétique, économique et sociale. Un peu comme dans le domaine financier le système technique actuel a atteint un degré de perfectionnement tel qu’il n’est plus en phase avec l’évolution des sociétés humaines. Le système technique actuel devient même une menace pour l’humanité.

L’exemple de la plateforme pétrolière au large de la Louisiane est à ce titre particulièrement frappant. Il est symptômatique d’un système technique arrivé en bout de course.

Ce type d’analyse me semble très intéressante car elle doit nous faire porter un regard critique sur la techno-science mais en même temps elle ouvre une nouvelle perspective. Elle laisse la place à un possible nouveau système technique, qui reste à invente, même s’il en existe d’ailleurs déjà certaines prémices. Celui-ci apparaîtrait peut-être plus simple en regard du précédent, car moins sophistiqué, mais par contre il serait beaucoup mieux adapté. Il n’y a donc pas à choisir entre le retour à l’age des cavernes et la fuite en avant d’un système technique, celui que nous connaissons actuellement, lequel, comme les précédents aura une fin.

Un discussion sur ces thèmes en avril 2008

http://www.pauljorion.com/blog/?p=509#comment-4257

Méfions-nous, de la surutilisation de la « justification technique » lors de la création de nouvelles formes de rente …par la CERTIFICATION (est-ce une forme moderne de la théologie?).

Recyclage de l’ascarel, un prix très élevé à la tonne (dioxine, mais uniquement s’il brûle) et pour la fonte du transfo c’est le même prix.

Recyclage de l’amiante (naturellement pour l’enlèvement du floculé c’est très cher, mais c’est justifié» par contre coût de l’ardoise d’ éterrnit, 50*50 de 20 à 30 ct d’euro pièce.

Coût d’un diagnostique technique (achat vente d’un bien immobilier entre 450 et 650 € de 2 à 3 heures sur place et déplacement compris, 1h de travail administratif (à la main) . Soit 4 heures, soit plus de 100 € heure.

Quelque soient les solutions techniques, nanotubes carbones ou autres, le couple dissocié hydrogène oxygène est dangereux, aussi le niveau d’exigence de sécurité sur toute la filière sera fixé par le premier groupe qui installera la première filière en bloquera l’accès aux entrants potentiels, c’est rationnel, compréhensible et humain. Les seuils de toxicologie sont fixés par les niveaux supportables de rentabilité économique des filières concernées, je me trompe ?

@ Pierre-Yves D. dit : 31 mai 2010 à 23:37

Notre civilisation industrielle s’est bâtie sur une utilisation intensive de matières premières non renouvelables (pétrole, gaz, charbon et métaux) dont entrevoit clairement l’épuisement.

Pour l’énergie, il est possible d’envisager de nouvelles sources (fusion nucléaire —> Projet ITER) mais pour les métaux la concurrence sera dure pour se les approprier sans avoir recours à la violence. D’où l’intérêt d’avoir des réserves financières et pas de dette.

Quant au mode de production, je crois nous sommes condamnés à nous tourner à jamais vers le mode capitaliste. Il autorise les grosses organisations seules en mesure d’atteindre un haut niveau de qualité et d’efficacité. Ce haut niveau est à la base du rendement de l’activité humaine et par là, à la base du niveau de vie auquel depuis toujours le commun des mortels a pris goût.

On peut aussi aspirer à vivre autrement, par exemple en recherchant du plaisir dans un haut niveau d’activité intellectuelle ou spirituelle. Dans ce cas, il faudrait consacrer de gros moyens afin d’opérer une reconversion de l’homme. Davantage de spirituel et moins de matériel, c’est aussi une voie de sortie.

Jean-Luc Morlie

En vous lisant je me rend compte que mon exemple n’était sans doute pas bon.

Mais ce n ‘était qu’un exemple. Rien ne peut exclure que d’autres systèmes techniques se substituent au systèmes techniques actuels, ou actuellement concevables en théorie, y compris des systèmes techniques qui bien que basés sur d’autres bases techno-scientifiques, ne seraient pas forcément plus dangereux, sécuritaires, monopolistiques, que les systèmes actuels. Il me semble que l’évolution du capitalisme, voire sa disparition induira nécessairement un changement de paradigme techno-scientifique.

Si l’humanité « veut » effectivement assumer un destin où l’argent irait là où l’on en a le plus besoin, c’est à dire devant satisfaire le plus grand nombre, alors le choix de la solidarité, des complémentarités, au détriment des rentes et des droits de propriété industrielle, devra être fait.

Mais il est vrai, votre remarque ouvre une perspective plus sombre, qui serait celle où l’humanité délivrée de la question des ressources non renouvelables grâce à une percée techno-scientifique dans un sens sécuritaire, réinventerait en quelques sorte le capitalisme, avec ses inégalités, ses rentes et tutti quanti.

Mon hypothèse est que la transition du capitalisme à la société post-capitaliste n’ayant pas du tout été anticipée d’un point de vue pragmatique, l’humanité face à de nouvelles contraintes, seulement de survie, va devoir retenir les options techno-scientifiques les plus faciles à mettre en oeuvre et ne nécessitant pas des infrastructures par trop monstrueuses, en moyens techniques et financiers. D’où l’abandon assez brusque de l’ancien système technique qui va nous projeter plus rapidement que nous ne l’aurions cru dans un autre paradigme.

Dans l’idéal il faudrait une nouvelle civilisation où mutualisation des connaissances humaines irait de pair avec une délocalisation des centres de décision économiques et politiques. Sans en faire la pierre de touche de cette civilisation du futur, le système technique Internet fournit comme le prototype de ce type d’organisation. Dans le passé, après la chute de l’empire romain il se produisit via l’essaimage des monastères en Europe un phénomène qui pourrait donner une image de ce que pourrait être notre futur, toutes proportions gardées, car ce n’est qu’une image, bien entendu. Ces monastères étaient autonomes mais une culture commune les animait, véhiculée par une langue commune, le latin. La nouvelle civilisation aura forcément elle aussi une nouvelle culture commune, une culture dont le socle idéologique ne serait plus l’économie, j’entends l’économie capitaliste, économie par trop liée à l’ancien système technique, au final autodestructeur.

Jducac,

je sens poindre dans l’option spirituelle que vous n’excluez pas a priori une critique larvée du capitalisme, me trompe-je ? 😉

@ Pierre-Yves D. dit : 2 juin 2010 à 00:48

Vous voulez de toute force éliminer le capitalisme. Je crois que si vous restiez froidement réaliste, pragmatique, en vous libérant de tous les freins idéologiques qui vous égarent, vous en arriveriez à conclure, comme l’on fait les dirigeants chinois, soviétiques, et autres, que s’est un très bon système qui a bénéficié à tous ceux qui l’ont exploité.

Les chinois se sont mis à l’exploiter à fond et ont en quelques décennies vu à quel point celà leur profitait. Ce système démultiplie sa puissance dès lors qu’on lui permet de s’exercer sur des très grands nombres. Avec la Chine, la nation la plus peuplée, et le monde qui est le plus grand marché qu’on puisse conquérir, le capitalisme a trouvé les ingrédients qu’il lui fallait pour s’imposer sur notre planète. Le seul frein qu’il va trouver est celui des énergies et métaux disponibles pour l’alimenter. Pour l’énergie, on peut espérer de nouvelles sources, comme la fusion nucléaire. Mais pour les métaux, je vois mal comment nous pourrions aller au delà de ceux que nous possèdons en les recyclant à l’infini.

« je sens poindre dans l’option spirituelle que vous n’excluez pas a priori une critique larvée du capitalisme, me trompe-je ? » dites vous.

J’évoque effectivement depuis quelque temps sur ce site, l’option spirituelle. L’homme dont les ressources intellectuelles sont probablement infinies, (les vertus de la capitalisation, s’exerçant aussi dans ce domaine) va se trouver à court de métaux, pour poursuivre son évolution dans la recherche de satisfactions matérielles, en supposant qu’il résolve son problème d’énergie avant l’épuisement complet des métaux.

Une solution lui reste ouverte pour poursuivre sa formidable capacité à modifier ce qui l’entoure une fois qu’il n’aura plus de matériaux à transformer. C’est de travailler sur ce qui n’est pas matière: le spirituel. C’est un domaine dans lequel il s’est essayé depuis toujours et qui est peut-être le seul domaine dans lequel il n’y a pas de limites.

Pas de chance pour vous qui exécrez le capitalisme. Dans le domaine spirituel, les lois du capitalisme s’appliquent probablement aussi.

jducac,

je ne veux pas « éliminer de toute force » le capitalisme. Le terme « éliminer » ne me convient pas car il peut renvoyer à l’idée d’élimination physique d’ennemis désignés.

Je souhaite seulement sa disparition mais à condition qu’il soit remplacé par quelque chose de mieux, car ce système s’il a montré certaines réussites, comporte maintenant plus d’inconvénients que d’avantages. La base du système c’est la rente du capital. Cette rente c’est par principe de l’argent que d’autres n’auront pas.

Au nom de quoi des investisseurs parce qu’ils ont de l’argent devraient-ils détenir le pouvoir exorbitant de décider comment peuvent et doivent vivre leurs contemporains qui n’en disposent pas ou peu ? Car c’est à cela que revient finalement le fait de disposer de ce pouvoir de l’argent, de le faire « travailler. »

Sauf à supposer que l’inégalité est un phénomène humain naturel (je ne parle pas ici des différences biologiques bien entendu) je ne vois pas comment justifier une telle chose. D’aucuns ont beau dire que la richesse de quelques par un effet de ruissellement retombe sur le plus grand nombre, hélas pour eux la crise apporte un démenti cruel à ce genre de théorie. Cette théorie pourrait avoir une certaine pertinence si l’on considère les pays pris un à un, mais manque de chance l’économie est mondialisée, globalisée. Les gains des uns font les pertes des autres.

A défaut de condamner le capitalisme, peut-être seriez vous d’accord sur l’idée que nos sociétés souffrent d’être conduites par les intérêts quasi exclusifs des investisseurs. Savoir s’il existe de bons ou de mauvais investissements est aussi une question importante, mais la logique actuelle du capitalisme, toute acquise aux seuls investisseurs, fait que les bons investissements sont ceux que les investisseurs auront décidé.

C’est là que le bât blesse. Et c’est cela qui pervertit la démocratie.

vous n’appréciez pas tant que çà le poil à gratter …

Quel bonheur ce texte ! Un cadeau formidable ! Impossible d’aller plus loin dans la démolition d’une idée fausse : cette analyse linguistique sans appel touche au socle rocheux. Un délice ! Désormais, les adeptes du travail-souffrance, ces bourreaux en puissance, devront se cacher la tête sous une cagoule ! Je ne sais pas si vous en avez une claire conscience, Jean-Luce, mais vos révélations mettent un pilier fondamental du capitalisme en capilotade ! S’il faut bien admettre que la douleur, – et non la souffrance , est inévitable pour atteindre des performances physiques supérieures, la nécessité récurrente du travail, – symbolisée par le cercle et signifiée par la racine orbh -, n’implique nullement celle de la souffrance. Celle-ci n’est imputable qu’à la soumission comme le veut son étymologie : du latin sufferentia, la résignation, c’est-à-dire l’abandon de sa propre volonté et de ses droits. Et le cercle, qui ramène le même à lui-même, symbolise, – conformément à la « seconde branche » de la même racine orbh -, l’exclusion de la trame collective, la véritable source du droit dont jouissent les individus.

Par une heureuse coïncidence, c’est exactement à ce thème que je pensais ce matin en me fumant une petite cigarette dans la cuisine. En ce qui concerne le travail et la consommation, l’idéologie capitaliste est franchement schizophrénique. A l’en croire, souffrances et sacrifices au travail sont des nécessités incontournables, le plaisir une denrée rare et contingente réservée à l’élite. Mais quand elle aborde la consommation, le discours s’inverse : non seulement souffrances et sacrifices sont oubliés, inconnus au bataillon, mais on ne parle plus que plaisirs et satisfactions, comme si l’on était au paradis. Avec la publicité sur les crédits, cette schizophrénie se voit comme le nez sur la figure. Alors que les patrons ne peuvent jamais accorder un cent d’augmentation de salaire, – sur l’air bien connu qu’il faut être raisonnable et regarder la réalité en face -, les offres de crédits pleuvent dans la boîte à lettres, qui toutes vous invitent à satisfaire sans attendre vos envies, vos « coûts de tête », vos projets, n’importe lesquels évidemment. Dans la bienheureuse société capitaliste, on dirait que l’argent a cessé d’être une chose sérieuse et grave, celle qui a toujours fait couler le plus de sang.

Mais puisqu’il est question de linguistique, de travail et de souffrance, j’en profite pour exposer, – quitte à me couvrir de ridicule -, un vieux rêve personnel concernant l’apprentissage du français. Je tiens la méthode syllabique pour être incontournable et très efficace, car elle vise à inculquer un automatisme qui ne peut que faciliter la suite de l’apprentissage. Malheureusement, cette phase est particulièrement rébarbative, donc source de souffrance : les pédagogues éclairés ne l’ignorent pas, mais leurs réponses sont loin d’être « optimales ». La solution dont je rêve consiste à rendre agréable cette acquisition, afin qu’elle soit plus rapide et plus efficace, pas seulement à en atténuer les difficultés par des contournements divers. Pour rendre ce travail agréable, il n’y a qu’une solution : mettre les syllabes en musique, inventer pour les enfants des ritournelles dont elles seront les paroles. Cette idée peut paraître ridicule, mais je vous fiche mon billet que, si les Africains avaient eux-mêmes inventé l’écriture, c’est ainsi qu’ils l’enseigneraient.

Crapaud ne me dit pas qu’en fumant t’as pas pensé à un effet boeuf !?

Et a propos laquelle de toutes ces princesses (ou un prince qui sait ?) te transformera en un économiste charmant ?

J’ai un peu raté mon coup avec ce long post. Ci-dessous Steve résume bien mieux toute la problématique en une image, à la fin, quand il écrit :

Et cette image est conforme à ce qu’il faut comprendre du texte de Jean-Luce, à savoir que la souffrance (et pas la douleur, scrogneugneu !) au travail n’est pas une nécessité mais une conséquence de la solitude.

MERCI à Dissonance pour sa lucidité.

Cette idée selon laquelle le travail ne devrait pas être pénible est absurde. Rares sont ceux qui ont la chance d’aimer le métier qu’ils font ou de s’épanouir dans cette activité. Est ce injuste? Je ne sais pas. Est ce triste? Certainement.

Remettre en question l’idée que l’homme doive travailler pour sa survie est vraiment comique (c’est une réalité biologique que d’échanger avec le milieu extérieur pour continuer à « perséverer dans son être »). Rappelons quand même que tous les peuples n’ont pas la chance des français, qui ont un accès « facile » à la nourriture et à l’eau en raison de la géographie de leur territoire. La démocratie ne pouvait naître que dans le cadre d’une économie de subsistance.

Imaginons deux secondes que vous soyez pachtoune… que vous n’ayez rien à « cultiver »… la seule chance de survie qui vous reste est alors une économie de « prédation » des ressources accumulées par les autres, ce qui implique une certaine structure sociale (guerrière) à l’intérieur de laquelle vos idéaux de « démocratie » et de « travail comme oeuvre » n’ont aucun sens. Ils conduiraient tout simplement à l’extinction pure et simple de la communauté.

Bien sûr vous pouvez toujours essayer d’imaginer de distribuer les ressources de manière « égale », afin de permettre aux moins bien lotis de s’en tirer mieux qu’ils ne le font, au prix d’un léger sacrifice (ce « léger » sacrifice est un sacrifice que peu d’entre nou sont prêt à payer, avouons le, et il faudra nous l’arracher de force de la même manière qu’il faudra arracher de force les privilèges dont jouit la finance). Nous achetons notre vie oisive au prix de la souffrance et du travail des autres. C’est un fait.

Et ce qu’on prend pour une « justification » de l’esclavage par Aristote n’est rien d’autre qu’un constat désagrable mais lucide.

L’idée de remplacer « travail » par « œuvre » est aussi consternant que de prétendre que chacun est un « artiste » (lol). Et fustiger le christianisme, qui ne fait qu’énoncer un trait central de la condition humaine et qui de surcroît valorise le travail des hommes (cf « l’action de grâce »), c’est vraiment le produit d’une méconnaissance profonde de la théologie chrétienne! Enfin passons…

Les hommes ne naissent pas égaux. C’est un fait, et certains devront travailler plus dur que d’autres pour parvenir au même résultat, parce que les talents sont inégalement répartis (toutes choses égales par ailleurs, tout le monde n’est pas capable de battre le record du monde du 100m, même à quantité d’efforts équivalente). Et la « volonté de s’en sortir » ou la « persévérance » elle-même est un talent précieux inégalement réparti.

Seuls les théoriciens politiques prétendant s’attaquer à la distribution naturelle et inégale des talents , c’est à dire ceux qui ont été au-delà de Platon quant aux limites du domaine à l’intérieur duquel devrait s’exercer la justice (!), se sont véritablement attaqué au problème. Et quelle solution ont-ils trouvé à la pénibilité du travail? Il n’y en a qu’une, qui consisterait à prendre le mal « à la racine »: une certaine forme d’eugénisme libéral: l’extension de la sphère du marché au domaine de la manipulation du patrimoine génétique des générations futures.

L’égalitarisme a ses limites. Tout ce qui est arbitraire n’est pas nécessairement injuste ou encore… il y a des choses pires que l’injustice.

Ca ne veut pas dire qu’une société qui distribuerait équitablement la pénibilité des tâches n’est pas meilleure qu’une société qui ne le ferait pas. Cependant, en dehors d’une société d’abondance ou en dehors d’une mise en commun de la totalité des ressources de la planète (ce qui n’arrivera JAMAIS), la seule chose que nous puissions faire est d’organiser la distribution de cette pénibilité au mieux. Mais JAMAIS nous ne pourrons revenir sur le fait que certains travaillent pendant que d’autres « œuvrent », que certains ont une vie professionnelle plus riche que d’autres (ce qui n’est pas nécessairement une question de revenus), et sur le fait que certains sont naturellement plus talentueux que d’autres, ce qui leur confère certains avantages (le problème étant qu’en plus de certains privilèges ils devraient également avoir davantage de devoirs… ce dont ils se sont complètement affranchis… suivez mon regard!).

« Cette idée selon laquelle le travail ne devrait pas être pénible est absurde. Rares sont ceux qui ont la chance d’aimer le métier qu’ils font ou de s’épanouir dans cette activité. Est ce injuste? Je ne sais pas. Est ce triste? Certainement.

Remettre en question l’idée que l’homme doive travailler pour sa survie est vraiment comique »

Vous confondez la nécessité de travailler pour vivre et celle de souffrir pour travailler. C’est un peu facile de se demander ensuite « est-ce injuste ? » et de répondre « je ne sais pas ». La réponse, vous la connaissez, c’est injuste, mais pour ça il ne faut pas commencer par l’incipit que vous avez choisi.

Il y a aussi le climat, chez nous, l’hiver où rien ne pousse, ailleurs, sur des sols arides la corvée d’eau, mais peut-être quelques contrées plus propices ….

Et merci au clown gris pour avoir vu si loin dans ma propre façon de penser. 🙂

@Le Clown Gris et Dissonance : voir deux aveugles se renvoyer leur balle de ping-pong est franchement comique…

@dissonance

De rien 🙂

@crapaud rouge

Quand je dis « je ne sais pas » c’est « je ne sais pas ». Pas de mauvaise foi ici.

Je ne sais pas, parce que comme expliqué ci-dessous je ne suis absolument pas sur de mes intuitions morales concernant l’étendue du domaine de la justice, c’est à dire du domaine à l’intérieur duquel dire « tel ou tel chose est juste/injuste » a encore un sens (au sens Wittgensteinien de l’expression). Ainsi , si une île qui a déjà énormément souffert subit 5 ouragans dans l’année, c’est certainement « tragique », mais ça n’est pas « injuste ».

On entre ici dans des considérations d’ordre existentielles, liées au « sens de la vie », à « la signification du Tout ». C’est la question de la « théodicée », celle de l’origine du mal dans le monde (qui ne se pose que dans le cadre d’un arrière-plan théologique bien déterminé). Bref: autant trouver « injuste » d’être né ici et pas ailleurs, de ne pas avoir le physique de mon voisin « irrésistible » auprès des femmes (Iriez vous jusqu’à avancer, crapaud rouge, que le justice sociale requiert que la communauté politique me paie des cours de musique, d’art plastique, un coach particulier… et de nombreuses séances de chirurgie plastique pour égaliser mes chances avec lui?). Iriez vous jusqu’à égaliser les chances de succès amoureux? Et si non, pourquoi pas, tant que vous y êtes? Pourquoi arrêtez vous ici les bornes de la « justice sociale »?

Au delà de la suppression des privilèges nés à la naissance et de la garantie de l’égalité équitable des chances, il reste des différences de talent, liées au fatum et à la biologie, et certains auront des travaux moins pénibles que d’autres.

Bien sûr vous pouvez également vous arranger pour que des « machines » fassent le travail pénible, plutôt que des esclaves et vous pouvez également compenser la pénibilité de différentes manières (temps libre supplémentaire – salaire plus élevé – etc, bien que les français préfèrent laisser ces travaux aux populations immigrées, et qu’ils n’accepteraient sûrement pas de voir ces derniers subitement jouir d’un prestige social supérieur au leur du fait de certains aménagements allant dans ce sens), tout comme vous pouvez également obliger chacun à « tourner » (solution marxiste alternative à celle de Pol Pot, un peu plus radicale…).

Mais égaliser le temps libre et la répartition du capital ne change rien au fait que le temps de travail des uns et des autres sera plus ou moins « pénible » et que certaines places enviées ne seront destinées qu’à quelques uns parmi la multitude. Tout bien considéré, pester contre ça est peut-être du même ordre que de pester contre le fait que 2+2=4: voilà pourquoi je disais « je ne sais pas ».

Je ne sais plus quel poète disait que les deux choses les plus importantes dans une vie sont les amours et le métier… et que des deux le hasard décide.

@Crapeau Rouge:

« quand je vois les réactions à cet article, le pire y côtoie le meilleur. »

« voir deux aveugles se renvoyer leur balle de ping-pong est franchement comique… »

On comprend ainsi que le « pire » se résume à tout ce qui n’est pas conforme à la pensée de Crapaud Rouge, et par opposition « le meilleur », tout ce qui s’y conforme. Dialogue grandiose en perspective… 🙂

Je ne puis que vous répondre que, contrairement aux préjugés de l’idéologie judéo-christo-capitaliste, ni la souffrance ni la pénibilité au travail ne sont des nécessités, seulement des contingences. Pour le comprendre, il ne faut pas confondre la vraie nécessité de l’existence du travail avec la fausse nécessité de la souffrance/pénibilité au travail. Il ne faut pas non plus, comme le fait Dissonnance, confondre souffrance et douleur, ou souffrance et pénibilité. Si l’on n’est pas d’accord sur ces bases, il n’est pas possible de discuter du reste.

Note: je suis né dans une famille hyper-archi-méga catho. Alors, de grâce, ne me répondez pas sur ce registre, sinon je vous envoie une armée de crapauds qui hanteront vos nuits et vous empêcheront de dormir.

@Dissonnance : « On comprend ainsi que le « pire » se résume à tout ce qui n’est pas conforme à la pensée de Crapaud Rouge, et par opposition « le meilleur », tout ce qui s’y conforme. » : bien évidemment ! Sinon y’a plus d’justice ! 🙂

Je ne vois pas vraiment en quoi la pénibilité du travail ne serait que « contingente ».

Précisons:

– il y a la pénibilité du travail « en tant que tel », en tant que c’est une activité imposée par la nécessité de la survie, au sens par exemple où on préfèrerait se livrer à l’ »oisiveté » (mais je sens bien qu’ici aussi on va ramer pour se mettre d’accord sur une définition).

– il y a la pénibilité de tel ou tel travail « particulier » (la « vraie » pénibilité), je pense par exemple aux travaux des champs, aux risques que courent les pêcheurs en mer, ou à l’abrutissement du travail sur les plate-formes téléphoniques. Cette dernière est contingente au sens où elle dépend de l’activité en question.

Dans ces deux cas le travail est TOUJOURS pénible, et il l’est cependant plus ou moins.

– il y a la « souffrance au travail », celle-ci étant contingente au mode d’organisation du travail, des techniques managériales etc… et aux aspirations existentielles des salariés qui les subissent.

Il reste que que le billet parle du travail en tant que tel (puisqu’il s’agit d’étymologie) et non pas du tout de « la souffrance au travail ».

Bien sûr, le fait que vous ayez été traumatisé par une éducation catholique ne change rien au fait que ce n’est pas de la contingence de la « souffrance au travail » mais du fait qu’une communauté humaine doive travailler pour assurer sa survie (par opposition à ce qui était prétendument l’état de l’homme avant la Chute, le Jardin d’Éden pourvoyant à tous ses besoins physiologiques si tant est même qu’il en avait) dont il est question dans la Bible. Quant à l’autre volet « la souffrance au travail » je la Torah contient les premiers textes connus de l’histoire humaine s’efforçant de la réglementer (quelques millénaires avant l’invention de nos « syndicats »).

Bref… encore un procès absurde fait au monothéisme: un de plus je dirais…

Le problème avec l’étymologie, c’est que ça ne nous renseigne pas tant que ça: il est en effet important de savoir dans quel contexte le mot était utilisé afin de savoir quel type d’activité il recouvrait exactement. Ce n’est pas parce qu’un mot est traduit comme-ci ou comme ça dans telle ou telle langue que la manière de découper le réel dans les deux langues en question est identique (en fait ce n’est jamais le cas). Je doute que le contexte biblique recouvre le réseau de signification hindi/romain/contemporain. Évidemment les philologues/linguistes essaient normalement de prendre ce point en considération.

Je soutiens donc Dissonance dans sa remise en cause tranchante des posts qui précédaient, et qu’il a mieux compris que vous je dois dire (puisqu’à aucun moment il ne s’est agit de « la souffrance au travail »!)

@Le Clown Gris : « Dans ces deux cas le travail est TOUJOURS pénible » : non. Le travail est toujours fatiguant, même celui de bureau, même s’il est agréable. Mais c’est le propre de toute activité. Quand j’étais jeune, je rentrais d’une journée de ski complètement crevé, cela ne fait pas du ski une activité « pénible ».

Les préjugés véhiculés par le langage ne parlent pas de pénibilité, mais de « souffrance », un distinguo dont vous refusez de tenir compte, de sorte que vous ne pouvez pas être d’accord. La souffrance ne provient pas de la pénibilité mais de l’impossibilité de consentir au travail ou à son contexte. Le cas peut se produire quand on vous demande un travail con (mais pas forcément pénible), stressant (pas forcément pénible mais fatiguant pour les nerfs), dangereux, (pas pénible mais qui expose à des maladies ou des accidents), ou encore qui vous empêche d’avoir une vie familiale normale (les 3 x 8 par exemple). Aucune de ces causes de souffrance, – dues au fait que les modes de vie traditionnels ne sont pas respectées -, ne sont nécessaires.

« Le problème avec l’étymologie,… » : il n’y a pas de problème avec l’étymologie, le problème est avec les dominants qui utilisent l’étymologie pour faire admettre leur domination.

En ce qui concerne les monothéismes : 1) Le protestantisme et son puritanisme est le pire de tous ; 2) Le christianisme est une religion jeune : quand elle est apparue, les hommes avaient déjà fait de la vie un bagne (esclavage). Le christianisme n’a fait qu’entériner la situation avec son mythe d’Adam et d’Eve. 3) Pour les aborigènes d’Australie, la création a été faite « au temps du rêve » : un rêve, que je sache, ce n’est pas un cauchemar, mais quelque chose que toutes les cultures connaissent pour être une forme d’idéal. Donc, pour eux, la nature est l’eden, alors que pour les chrétiens, chassés du paradis, c’est l’antichambre de l’enfer. Le préjugé commence là, bien évidemment.

Bien que je ne privilégie pas l’hypothèse de la traverse (du joug) à cause de ce qu’on appelle travail dans le sud-ouest, abri pour travailler le sabot du cheval sur un trépied, mon article « Changer le travail, changer la vie » conteste aussi l’étymologie populaire, comme celle de religio.

http://jeanzin.fr/index.php?post/2007/03/21/81-changer-le-travail-changer-la-vie

Le terme de travail s’est malgré tout généralisé à cause de la physique et des machines qui fournissent un travail. Ce n’est que l’autre nom du salariat en tant qu’équivalent général d’une activité indifférenciée mesurée par le temps (à l’opposé de l’artisanat ou du labour pourtant laborieux).

J’ai lu votre article et j’ai tout particulièrement retenu cette phrase :

« Faire du travail le meilleur des loisirs »

J’ai découvert avec bonheur le thème des « coopératives municipales pour travailleurs autonomes ».

Je m’y intéresserai de plus près désormais.

Bien à vous

Beaucoup d’autres informations sur le terme « travail » sur ce lien :

http://www.languefrancaise.net/forum/viewtopic.php?id=3026

j’ai retenu celle-ci

« …

On ajoutera que cette racine a donne « travel » outre-manche et le roumain a lui adopte le mot « lucru » pour travail, du latin profit, ect…

…

Ce blog est bizarre.

Pratiquement tous les sujets offerts semblent intéressants et ouvrir discussion avec une ambiance décontractée qui n’exclut heureusement pas la contradiction.

Alors bon,

Je ne sais si le « détrollage » est important ?

Il doit y avoir ici quelque attracteur étrange.

« Ce blog est bizarre. (…) Il doit y avoir ici quelque attracteur étrange. » : oui, sans doute, car, quand je vois les réactions à cet article, le pire y côtoie le meilleur.

@ TARTAR,

J’ai appris grâce à vous un nouveau mot: « détrollage » (et bien sûr son contraire « trollage ») en allant faire un tour ici:

http://www.uzine.net/article1032.html

Que voulez-vous dire par « bizarre »? Que contrairement à d’autres blog, celui-ci a une excessive cohérence? Qu’un « esprit fort » y règne?

J’imagine quelques raisons à cela.

– Tout d’abord un « détrollage » assez conséquent (Les soupçons, les ragots invérifiables, les anathèmes ou les arguments ad hominem finissent toujours par tuer tout débat.)