Billet invité.

À l’heure où les urnes ont livré leur verdict en Grèce, je reviens d’une série de voyages professionnels qui m’ont conduit d’Athènes à Sofia. Comme souvent dans les tragédies grecques, le drame auquel nous assistons est le prolongement de drames antérieurs, une histoire en deux temps et trois groupes d’acteurs. Les trois groupes d’acteurs, ce sont les pays fondateurs de l’Union, les pays du Sud et les nouveaux entrants de l’ex-bloc de l’Est. Les deux temps de notre histoire, c’est le milieu des années 80 qui a vu l’intégration des pays du Sud et la période qui s’est ouverte à l’orée des années 90 avec la chute du mur, et qui s’est logiquement achevée avec l’intégration des ex-pays de l’Est au milieu des années 2000.

En prélude à notre histoire, lorsque le Sud rejoint l’UE, ces régions sont vues comme un nouvel eldorado. La péninsule ibérique est un marché géographiquement cohérent de 56 millions d’habitants. Les programmes d’aides de l’UE doivent apporter la prospérité et permettre une industrialisation rapide tandis que le différentiel de salaire permet d’espérer des profits élevés. Ce schéma idéal se met progressivement en place, on peut donner l’exemple de l’industrie automobile qui est un bon indicateur. En Espagne, on passe en quelques années d’une position marginale à une place de 3ème producteur européen avec 18 sites de production. Le Portugal bénéficie aussi de quelques investissements comme l’implantation conjointe Ford / VW ou celle de Renault. Si cette industrie est largement exportatrice jusqu’à l’orée des années 2000, une grande partie de cette production est aussi absorbée par le marché intérieur.

Pour la Grèce, c’est une autre paire de manches. Il n’y a pas de passé industriel, le marché local est limité et les seules vraies activités sont l’agriculture, l’industrie et le tourisme. Les investissements de l’UE sont importants, mais le développement de l’infrastructure ne s’accompagne d’aucune grande implantation industrielle. Le tourisme de masse et les services empêchent que la balance des paiements ne sombre à des niveaux catastrophiques, mais la hausse de l’Euro n’aura pas que des conséquences heureuses pour le tourisme en Grèce.

Quand le rideau de fer est tombé, les budgets européens se sont réorientés massivement vers les ex-pays de l’Est en vue de leur intégration future. Les implantations d’usines ont suivi, car le terrain était fertile, une grande partie de ces pays ayant un passé industriel. Dans le même temps, l’attractivité de l’Europe du Sud a diminué, et seul, le développement de l’immobilier a maintenu pour un temps l’illusion. Même si ce mauvais timing a joué un rôle dans notre histoire, il faut aller plus loin et comprendre que l’intégration du groupe des pays du Sud et celle du bloc de l’Est s’est faite suivant des paradigmes différents.

Ce qui s’est construit dans cette deuxième vague d’élargissement, c’est une logique où il n’est plus question de nouveaux marchés, mais de produire et sous-traiter à bas coût pour le plus grand profit (au sens premier du terme) de l’industrie allemande. Une fois de plus l’industrie automobile est un excellent marqueur. 26 implémentations ont eu lieu dans les ex-pays de l’Est entre le 1990 et 2000, sans compter le rachat des constructeurs locaux comme Skoda par le groupe VW et Dacia par le groupe Renault. Mais si l’on regarde dans le détail, une grande partie de ces investissements sont des unités de fabrication de composants incorporés dans les usines d’assemblage allemande. Pour faire simple, le profit se crée en sous-traitant à l’extérieur les composants, l’image se construit en assemblant en Allemagne. La balance commerciale de l’Allemagne vis-à-vis de la Hongrie, de la Slovaquie ou de la République Tchèque est largement déficitaire (- 5,3 Milliards d’Euros en 2011), ce qui reflète parfaitement la construction de cette arrière-cour industrielle.

Derrière ces constatations se cachent une dangereuse illusion et l’absence de vision européenne.

Ce n’est pas tant le succès de l’industrie allemande qui ne s’adresse qu’à la frange la plus aisée des clients qui constitue une illusion. L’illusion, c’est que ce « modèle » soit devenu le paradigme de toute l’industrie. Pour faire caricatural, tout le monde veut s’adresser aux 10% de la population la plus aisée. Pour les 90% de clientèle restant, il reste au mieux une production entièrement délocalisée dans les pays présentant les plus bas coûts de l’Union, au pire une délocalisation en Chine, seul moyen de concilier des attentes de profits élevés et des marchés où la pression sur les prix est forte. Que des industriels essayent de copier des stratégies réussies sans se poser de question sur le contexte global, passe encore, mais l’U.E., en ne contrebalançant pas ces stratégies, a commis deux péchés capitaux.

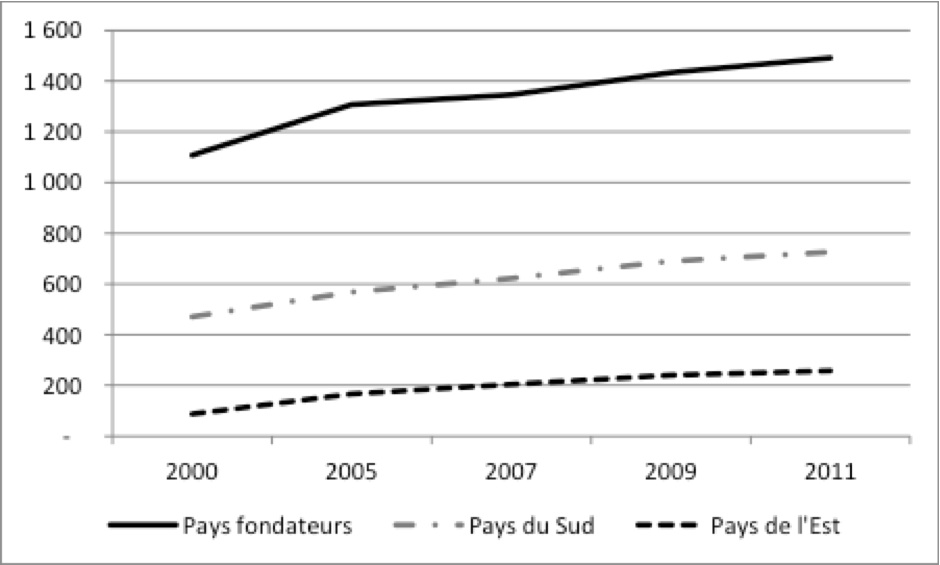

Le premier de ces péchés est l’absence d’harmonisation sociale. Le graphique montrant le montant du salaire minimum mensuel dans les différents groupes de pays est éclairant (même s’il n’existe pas de salaires minimum en Allemagne, les rémunérations de l’industrie allemande sont restées élevées). Si les pays du Sud ont pu paraître attractifs à l’époque de leur intégration dans l’UE, ils ne font plus le poids depuis l’intégration des pays de l’Est.

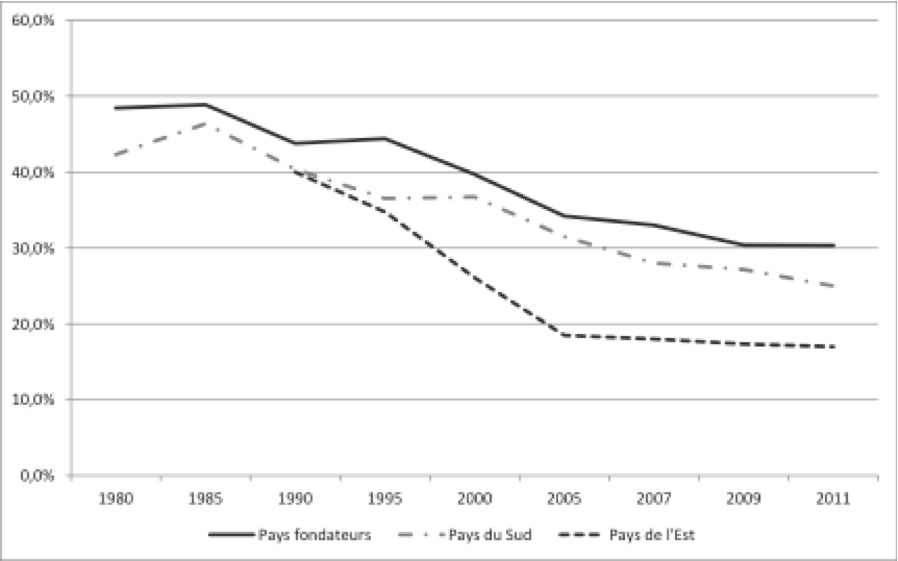

Ce qui est en cause ici, ce n’est pas seulement la compétitivité relative des groupes de pays, mais une stratification sociale où apparaît un nouveau groupe, la classe moyenne pauvre. On peut les définir comme des personnes qui assurent leur consommation de base à moindre coût, se privent pour quelques produits d’image (le smart phone…) en sacrifiant d’autres produits de leur « shopping list ». Pour les marques allemandes, peu importe, ce n’est pas le cœur de cible. Pour le reste de l’industrie européenne, le marché des ex-pays de l’Est ne s’est jamais vraiment créé, contrairement aux pays du Sud. Pour revenir à l’industrie automobile, les surcapacités évoquées aujourd’hui correspondent peu ou prou aux prévisions de marché qui ne se sont jamais réalisées dans ces pays. Les fermetures qui vont se généraliser dans les mois à venir vont probablement toucher les unités où la combinaison coûts salariaux productivité est la plus mauvaise, pour la plupart situées dans les pays au cœur de l’Union européenne. Les pressions sur l’emploi qui en résulteront contribueront ainsi à la généralisation de cette classe moyenne pauvre au cœur de l’Europe. Les thuriféraires de l’Union peuvent toujours dire que les salaires ont plus augmenté dans les ex-pays de l’Est, au rythme actuel, il faudra encore plus de 25 ans pour arriver à un alignement.

La deuxième faute majeure est l’absence d’harmonisation fiscale en matière d’impôt sur les sociétés. L’Europe peut bien afficher sa réprobation de façade, elle a intégré en son sein des paradis fiscaux qui n’ont pas grand-chose à envier aux Bahamas. Si l’on regarde le taux maximum d’imposition sur les sociétés, la situation est édifiante. Beaucoup diront – à juste titre – que ce taux est loin de représenter l’impôt réellement payé par les entreprises. C’est parfaitement exact, mais ce taux de l’impôt représente un excellent indicateur des politiques en œuvre, indépendamment des couleurs politiques au pouvoir. Les ex-pays de l’Est se sont lancés dans l’application de recettes ultralibérales avant même leur intégration dans l’Europe. L’écart est conséquent avec les pays fondateurs et les pays du Sud. À quoi bon lever des impôts quand on a cassé les mécanismes de solidarité antérieurs et que l’UE paye les infrastructures ? Cette politique fiscale est l’autre composante de la sous-traitance à bas coût. C’est tout bénéfice pour la norme de profit, en particulier quand l’industrie est dominante dans la chaîne de valeur, comme peut l’être l’industrie allemande (cf. mon essai « Crises économiques et régulations collectives »).

Et c’est ici que l’on revient à mes observations de voyage. Certes, il faut toujours se méfier des témoignages directs, même si celui-ci recoupe certains reportages, comme celui diffusé par Arte fin novembre 2011. Vu d’Athènes, la Bulgarie, ce grand voisin (474 km de frontière) avec son flat rate de 10% pour les entreprises comme pour les particuliers est bien attractive. Malgré la récente baisse de l’impôt sur les sociétés en Grèce (20% au lieu de 24%, taux maximum) et si l’on considère un coût du travail très bas en Bulgarie (salaire minimum mensuel de 123 €), quel intérêt peut avoir une entreprise grecque à rester en Grèce ? Quel intérêt pour un particulier fortuné de rester à Athènes où la pression se fait de plus en plus forte pour payer les impôts à des taux bien plus élevés ?

Le problème, c’est que le succès des plans de rigueur proposés repose sur des rentrées fiscales à taux pleins… Or l’évasion fiscale se substitue à la fraude, avec la bénédiction implicite de l’Europe au nom de la libre circulation des biens et des personnes et de la liberté d’établissement. Les avions d’Athènes à Sofia sont de plus en plus remplis, des affiches en grec ont fait leur apparition dans les agences immobilières et le distributeur bulgare de mon entreprise revoyait ses prévisions de vente à la hausse, surtout pour les segments du haut de gamme.

Parler de retrouver une compétitivité en Grèce relève au mieux de l’imposture et au pire de l’incompétence. Compter sur une levée partielle de l’austérité ne suffira pas. La dimension géographique prend ici toute son importance : les voisins de la Grèce, ce sont les ex-pays du bloc de l’Est. Si l’on a une vision libérale du problème, le salut de la Grèce devrait passer par un alignement sur ces voisins. Aucun dirigeant européen ne prendra pourtant le risque d’aller expliquer aux Grecs que leurs salaires devraient être divisés par trois si l’on veut créer un ensemble géographiquement cohérent et économiquement compétitif. C’est aussi à l’aune de l’intégration ratée des ex-pays de l’Est qu’il faut mesurer l’ampleur des efforts que la Grèce devrait réaliser.

Si l’on tient compte des spécificités grecques que j’évoquais au début de ce billet, ce dont ce pays a besoin, c’est d’une monnaie faible pour attirer des masses de touristes et vendre des services maritimes à bas prix. C’est aussi de mettre fin à l’évasion fiscale légale en dérogeant aux principes de base de l’Union européenne (liberté d’établissement, libre circulation). On le voit, ce type d’approche est peu compatible avec le maintien dans l’Euro. Même en cas de sortie, la marge restera étroite entre le risque d‘une hyperinflation et le rétablissement d’une fiscalité digne d’un état régalien. Le régime sec actuel en est d’autant plus amer, puisqu’il ne répond pas aux besoins, et repose sur une vision pré-formatée dont l’application ne peut conduire qu’à une casse sociale généralisée.

162 réponses à “LE RÉGIME GREC, par Michel Leis”