Texte inédit.

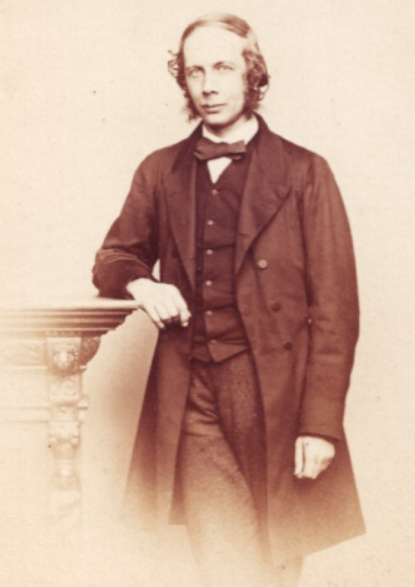

Johann Jakob Bachofen (1815-1887)

Le Suisse Johann Jakob Bachofen fut peu de temps professeur de droit romain à Bâle ; il vécut ensuite de la fortune familiale. Il est l’auteur de Das Mutterrecht (1861), « Le droit maternel », un ouvrage où il propose un modèle évolutionniste à quatre stades de la famille et des systèmes politiques :

- La promiscuité (époque à laquelle seule la filiation maternelle est connue : elle relève de l’évidence visuelle)

- Le matriarcat résulte d’une rébellion contre la promiscuité (le mythe d’Isis se développe et celui de la « Grande déesse »)

- Une transition dyonisienne vers le patriarcat s’observe

- Vient ensuite l’avènement d’un patriarcat apollinien

Friedrich Engels dans L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884) s’inspira de Das Mutterrecht par le biais de la lecture qu’en avait faite Lewis Henry Morgan dans Ancient Society (1877), « La Société archaïque ».

Das Mutterrecht est considéré aujourd’hui comme un ouvrage fondateur de la réflexion féministe.

Henry James Sumner Maine (1822-1888)

Henry James Sumner Maine était un juriste formé à Cambridge, où il enseigna. Il fut ensuite vice-chancelier de l’Université de Calcutta, avant de se voir offrir un poste à Oxford.

Maine est essentiellement connu pour une monumentale histoire spéculative du Droit intitulée Ancient Law : Its Connection with the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas (1861). Dans cet ouvrage, Maine décrit un processus évolutionnaire à trois stades : « tribal », « universel » et « territorial », correspondant plus ou moins à la séquence « sauvagerie », « barbarie » et « civilisation » de certains de ses confrères. Le fil conducteur de cette évolution est celui d’une individuation du sujet humain de plus en plus marquée qu’il résumera par la formule lapidaire « du statut au contrat » : les relations humaines évoluent d’une époque où les rapports entre hommes sont définies, sans négociation possible, par leur statut réciproque, à l’époque contemporaine où nous déterminons les rapports que nous entretenons les uns avec les autres par les contrats que nous négocions entre nous.

Maine regrettait, dans une perspective progressiste et non conservatrice comme on pourrait l’imaginer, le déclin de la famille patriarcale, qu’il assimilait à une lente érosion de la responsabilité collective.

John Ferguson McLennan (1827-1881)

John Ferguson McLennan est né à Inverness en Écosse. Il entreprit des études de mathématiques à Cambridge, qu’il abandonna. Son livre le plus fameux est Primitive Marriage (1865) qui propose une histoire spéculative des formes de mariage. Il raffina les thèses proposées avant lui, à son insu par Bachofen, et par Maine, qu’il critiqua parfois avec véhémence.

C’est McLennan qui forgea le terme de « totémisme » pour désigner une forme très particulière de représentation du monde propre à la région circum-Pacifique, se caractérisant aux yeux des Occidentaux par le « culte des animaux et des plantes » pour emprunter les termes du titre de l’un de ses essais : « The Worship of Animals and Plants » (1869-70).

McLennan sera un véritable théoricien du courant évolutionniste en anthropologie. Il en énoncera ainsi l’un des principes fondamentaux :

« Dans les science du Droit et de la société, « ancien » ne signifie pas ancien dans la chronologie, mais dans la structure : est plus archaïque ce qui se trouve le plus proche des débuts du progrès humain, considéré comme un développement ; et est le plus moderne ce qui est le plus éloigné des débuts » (dans Primitive Marriage).

William Robertson Smith (1846-1894)

William Robertson Smith, né en Écosse dans la famille d’un pasteur, fut pasteur lui-même. Devenu responsable de l’Encyclopædia Britannica, un procès en hérésie lui fut intenté pour l’un des articles qu’il y avait publié. Il ne manifestait en effet aucune considération pour le caractère supposément sacré des textes qu’il commentait.

Historien et folkloriste des sociétés dans lesquelles le christianisme et le judaïsme étaient enracinés, il les étudiait dans la perspective propre à l’anthropologie britannique de son temps, s’inspirant plus spécialement des travaux de John Ferguson McLennan et d’Edward Burnett Tylor.

Son souci du détail dans ses travaux fit d’eux une source à laquelle puisa toute une génération de chercheurs. Ce fut le cas de Sigmund Freud, qui fit de Robertson Smith l’une de ses principales références dans ceux de ses ouvrages s’assimilant à une histoire spéculative de la personnalité humaine, Totem und Tabu (1913) en particulier.

Edvard Westermarck (1862-1939)

Edvard Westermarck était Finnois, il est l’auteur de The History of Human Marriage (1891), un ouvrage qui bouleversa les vues de ses prédécesseurs en jugeant irrecevable l’hypothèse d’une promiscuité absolue comme stade premier du rapport entre hommes et femmes. Il suggéra que le rejet de l’inceste au sein de la famille nucléaire est une réaction non pas instinctive mais due à une érosion de l’attirance sexuelle qu’engendre une proximité dans la durée ; on parlerait aujourd’hui d’ « empreinte négative ». Cette notion a été retenue et l’on continue d’évoquer aujourd’hui l’effet Westermarck.

En voici sa propre formulation :

« … il n’y a pas d’aversion innée au mariage entre parents proches. Ce que j’avance, c’est qu’il existe une aversion innée [formulation malencontreuse puisqu’il affirme spécifiquement le contraire] aux relations sexuelles entre personnes ayant vécu dans une grande proximité depuis leur très jeune âge, et que, comme ces personnes sont dans la plupart des cas parentes, ce sentiment s’exprime principalement comme horreur des relations sexuelles entre proches parents. […] il semble impossible d’expliquer autrement ce sentiment qui rend les relations entre parents et enfants, et entre frères et soeurs, à ce point dénuées de toute excitation sexuelle. Mais la preuve majeure est offerte par une abondance de faits ethnographiques qui prouvent que ce n’est pas principalement par le degré de consanguinité mais par le fait de vivre ensemble dans la proximité que des lois prohibitives contre l’inter-mariage se déterminent » (320-321).

Laisser un commentaire