Illustration par ChatGPT

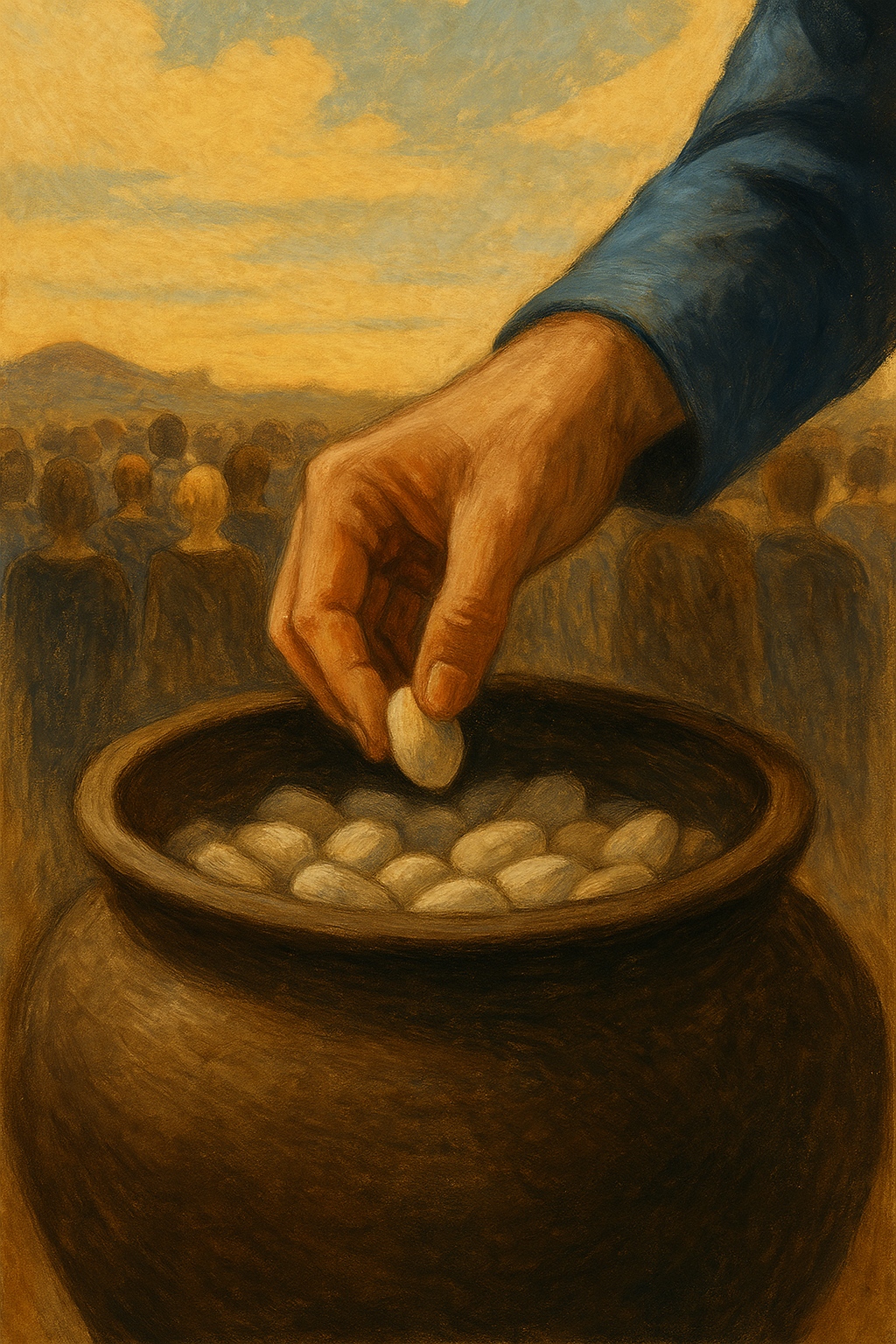

Il arrive parfois qu’un simple geste administratif contienne plus de philosophie qu’un traité entier. Depuis 2017, celui qui défile en premier dans les écoles grecques n’est plus le premier de la classe, c’est le sort qui décide. Un geste simple, discret, mais d’une portée immense, l’excellence individuelle cède la place au hasard. Ainsi, le hasard devient démocratique.

Le 28 octobre, la Grèce célèbre l’Ochi Day (Ημέρα του Όχι), le jour du « non ».

Ce matin de 1940, le Premier ministre Ioánnis Metaxás reçut l’ambassadeur d’Italie, porteur d’un ultimatum de Mussolini exigeant le passage de ses troupes à travers la Grèce. Metaxás répondit en français, d’une voix calme : « Alors, c’est la guerre. » Ce n’était pas un cri, mais un constat lucide. Et pourtant, dans les rues d’Athènes, ce refus devint un mot : Ochi. Il n’avait pas été prononcé, il fut inventé par le peuple, cri de résistance, écho d’une liberté.

Metaxás n’était pas un démocrate. Chef autoritaire, inspiré par certains régimes fascistes, il gouvernait la Grèce d’une main ferme depuis 1936. Sa volonté première n’était pas la guerre, mais la neutralité, préserver l’indépendance du pays sans provoquer ni Rome, ni Berlin. Mais l’ultimatum de Mussolini, dans la nuit du 28 octobre 1940, ne lui laissa plus le choix. Son « Alors, c’est la guerre » fut une réponse contrainte, non un défi. Et pourtant, au matin, le peuple grec s’en empara et le transforma en cri de liberté. Ce paradoxe, c’est tout l’Ochi Day : un refus né d’un pouvoir autoritaire, devenu le souffle d’une nation qui ne voulait plus plier.

En 2017, un apartheid discret a pris fin. Ce qui séparait les élèves « méritants » des autres a cédé devant la justice du « hasard ». La Grèce a rappelé au monde que l’égalité ne s’enseigne pas, elle se pratique. Ce jour-là, c’est aussi un autre empire qui a vacillé, celui de la performance, ce mot qui mesure tout et détruit l’essentiel. En abolissant la compétition pour le drapeau, c’est une idée du monde qu’on a remise en cause, celle qui confond valeur et rendement, destin et classement.

Et le lieu de cette révolution n’était pas la rue, mais la cour d’école, un espace symbolique où l’on rejoue chaque année, sous les drapeaux et les chants patriotiques, le Ochi Day. Une cérémonie dans la Cérémonie, le non des enfants à la hiérarchie fait écho au non du peuple à la soumission. Le hasard, ici, n’est pas caprice, il devient un principe d’équité, une leçon de démocratie en acte.

Dans la Grèce antique, on appelait cela klêrosis (le tirage au sort). Aristote en donnait la définition la plus limpide « Le tirage au sort est l’essence même de la démocratie, tandis que l’élection est le signe de l’oligarchie. »

Autrement dit, lorsqu’une communauté choisit au hasard, elle affirme que chacun vaut autant que tous les autres. Que le destin, et non la hiérarchie, désigne celui qui portera la bannière. Ce n’est plus un mérite, c’est une rotation du symbole, une manière de dire « Marche en tête aujourd’hui, car demain ce pourrait être moi. »

Car le premier du cortège n’est plus un modèle, mais un miroir. Il ne marche pas devant les autres, il marche pour les autres. Comme jadis à Athènes, où le citoyen tiré au sort incarnait la confiance de tous, et non la supériorité de quelques-uns.

La démocratie, au fond, n’a jamais cessé d’être un pari.

Et dans ce petit bout de hasard, au cœur d’une cérémonie scolaire, c’est peut-être son esprit le plus pur qui respire encore, celui d’un peuple qui, de génération en génération, continue à chercher dans l’imprévisible une forme d’équité, dans le partage des places une mesure du monde, et dans ce hasard partagé, un rappel qu’aucune intelligence, humaine ou non, ne devrait prétendre au monopole du juste.

Alors, au-delà de la Grèce, au-delà des drapeaux, au-delà des cortèges, une question demeure : et si, un jour, c’était à l’humanité tout entière de tirer au sort la sagesse ?

Illustrations par ChatGPT

Répondre à Scapatria Annuler la réponse