Billet invité

Réponse tardive sur une question importante à :

Brieuc Le Fèvre

(…)

Enfin, concernant l’échange de banque à banque, comme vous le dites, la banque qui voit une dette arriver chez elle n’en est pas contente, et demande une contrepartie en monnaie centrale. Seulement voilà, si cette transaction devait se faire au coup par coup, à chaque transfert de compte chez A vers compte chez B, les banques commerciales devraient en effet avoir en réserve BC la totalité des montants inscrits en DAV et épargne immédiatement disponible. Ce qui serait pile poil dans la vision de Shiva et Julien Alexandre. Par contre, cela interdirait la création de plus de dette bancaire que ce qui existe de monnaie centrale, et donc ralentir les banques commerciales devraient en effet avoir en réserve BC la totalité des montants inscrits en DAV et épargne immédiatement disponible ait l’octroi du crédit (et par suite, la rentrée des intérêts, bling bling!). Donc, ça ne se passe pas comme cela. Au contraire, la compensation à lieu une fois par jour, ce qui permet de prendre ce risque que vous évoquez: se retrouver les fesses à l’air, côté pile, mais augmenter le gain potentiel, côté face. Culture de la possession oblige, l’appât du gain est toujours le plus fort, le risque est pris, les avoirs en BC inférieurs au encours en DAV, et la création monétaire du système bancaire dans son ensemble une réalité.

« Seulement voilà, si cette transaction devait se faire au coup par coup, à chaque transfert de compte chez A vers compte chez B, les banques commerciales devraient en effet avoir en réserve BC la totalité des montants inscrits en DAV et épargne immédiatement disponible. » : non ! pas du tout : les banques commerciales ne devraient pas avoir en réserve BC la totalité des montants inscrits en DAV et épargne immédiatement disponible, mais à la fin de la journée, exactement le même montant dans les deux cas (temps réel ou compensation en chambre), car, lors d’un échange en temps réel, au coup par coup, les banques ne verraient pas seulement arriver des ordres de paiement à une consœur, ce qui les mettrait de mauvaise humeur ce que je comprends, elles verraient aussi arriver des paiements en leur faveur en monnaie centrale, ce qui les réjouirait il me semble. Et ces paiements en leur faveur compenseraient les paiements qu’elles ont effectué au bénéfice d’une consœur exactement comme les ordres de paiements se compensent dans une chambre de compensation.

Dans un échange en temps réel, la compensation aurait lieu par les paiements mêmes au lieu d’avoir lieu par les ordres de paiements dans une chambre de compensation. Et dans les deux cas le stock d’argent nécessaire aux paiements (le flux net) serait exactement le même à la fin de la journée.

Figurons une séquence de cette compensation par les paiements pour une banque donnée. Regardons le cours des évènements par rapport à l’actuel encaisse de la banque considérée comme le repère zéro. Nous aurons par exemple : crédit, crédit, découvert, crédit, découvert, découvert, découvert, découvert moins, découvert moins, crédit, crédit, crédit, crédit moins, découvert… etc. Il pourra y avoir des excursions importantes mais en fin de journée, le flux net sera exactement égal à celui qui serait obtenu par une compensation des ordres de paiement. Sachez qu’avec la compensation des ordres en chambre, peu de temps avant la fin de la cession, une banque donnée n’est pas à l’abri d’une rafale d’ordres des paiement : crédit moins, crédit moins, découvert, découvert, découvert, découvert, découvert, découvert, découvert, découvert, découvert, découvert, découvert, découvert, découvert, découvert. Ou même un seul ordre de paiement énorme au cours de la compensation.

S’il y a possibilité de compensation en chambre par compensation des ordres de paiements, c’est parce qu’il y a possibilité de compensation dans le monde par les paiements eux-mêmes. Sinon, la compensation en chambre serait impossible. La condition de possibilité de la compensation en chambre est que la compensation soit possible dans le monde par les paiements eux-mêmes.

Autrefois, une compensation en temps réel était impossible à tel point que la compensation en chambre n’avait lieu qu’une fois par semaine (jusqu’en 2003 me semble-t-il). Aujourd’hui, plus rien ne s’oppose à une compensation en temps réel par les paiements eux-mêmes.

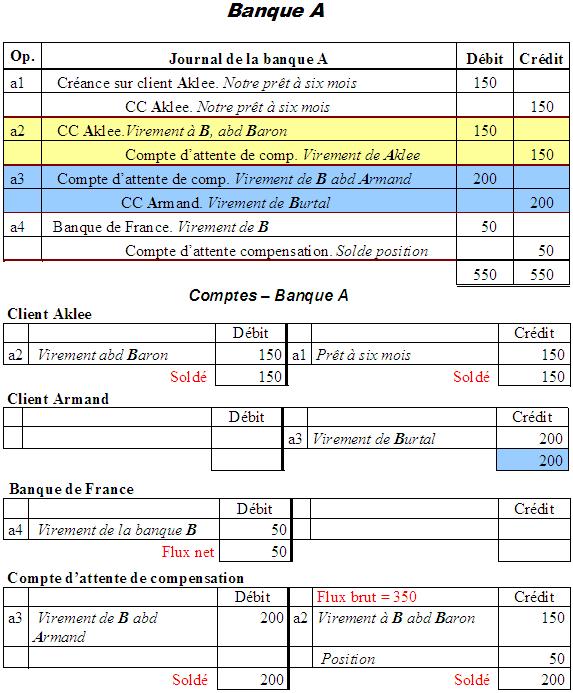

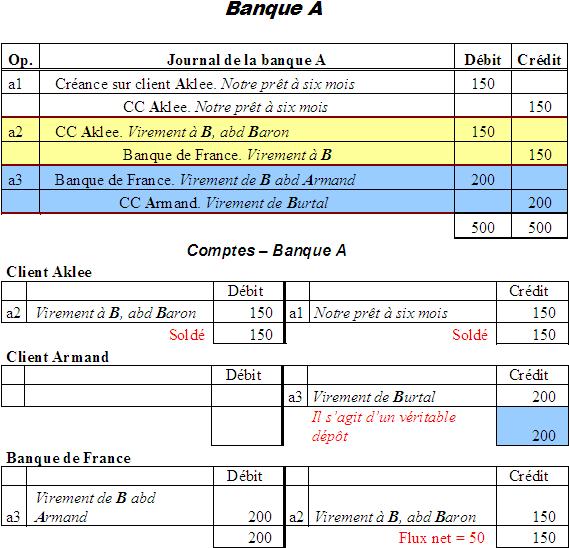

D’un point de vue comptable, la démonstration est immédiate : il suffit dans les écritures passées par les banques de remplacer le nom du compte « Compte d’attente de compensation » par « Compte courant Banque de France ». Et dans les deux cas vous obtenez la position de la banque. Cette position est la même dans les deux cas, est-il utile de le dire.

1) Banque A, clients Armand et Aklee.

Le client Aklee emprunte 150 à sa banque (écriture a1).

Il vire cette somme à la banque B au bénéfice du client Baron (écritures a2 et b3).

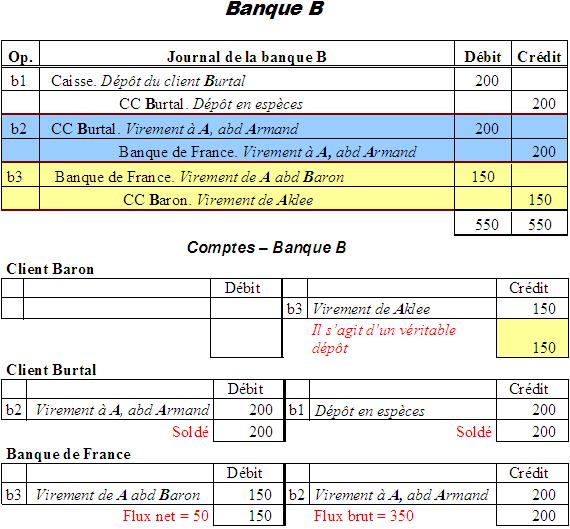

2) Banque B, clients Baron et Burtal.

Le client Burtal fait un dépôt en espèces de 200 (écriture b1).

Il vire cette somme à la banque A au bénéfice du client Armand ( écritures b2 et a3).

Dès sa position connue, la banque B, qui est en fonds, solde sa position par un virement à la banque A (écriture b4), soldant ainsi le compte d’attente.

Abréviation : abd = « au bénéfice de… »

Méthode de la compensation

Banque A

Flux brut : 350 ; flux net : 50 ; excursion débitrice maximum : 50 ; trésorerie : A = –50

Banque B

Flux brut : 350 ; flux net : 50 ; excursion débitrice maximum : 0 ; trésorerie : B = +50

Remarque : dans ce modèle, le flux brut de 350 est un flux… d’ordres de paiement et non un flux de fonds. Les ordres de paiement sont échangés sans l’intervention d’aucun argent. Il s’agit donc… d’un troc (« La phase de compensation et de règlement permet aux établissements bancaires ou aux institutions assimilées de s’échanger leurs créances respectives [pas les créances, seulement les ordres de paiement. Du temps de la compensation à la main, c’était stricto sensu. Un chèque ou un ordre de virement ne sont pas des créances. Une créance est le droit d’exiger un paiement. Un ordre de paiement est l’exigence même qui s’exerce au nom de ce droit (Littré)] nées des paiements scripturaux et de payer le solde net de ces créances » Cf. Banque de France).

D’autre part, ces ordres sont des nombres, donc ils sont soit égaux, soit inégaux, et dans le second cas, cet échange laisse un solde. Ensuite, si ces ordres n’étaient pas échangés (et donc neutralisés) mais exécutés, ils provoqueraient des virements sur les comptes des banques dans les livres de la Banque de France, comme nous verrons dans l’exemple en temps réel ci-dessous, car, pour des banques, c’est le seul moyen d’effectuer des paiement entre elles. Par conséquent, le solde sera viré compte à compte dans les livres de la Banque de France. Nous pourrons constater que ce solde est exactement le même que celui du second exemple. Les deux méthodes produisent donc le même effet, le contraire serait inquiétant. Les ordres exécutés en temps réel compensent les paiements exactement comme le fait la compensation en chambre. Le résultat serait le même avec dix mille transactions (je vous laisse le soin de les écrire) et j’ai par ailleurs prouvé qu’une compensation multilatérale de n banques est identique à n(n-1) compensations bilatérales (un lecteur me demandait en quoi cette démonstration avait un rapport avec le sujet. Eh bien voilà !). Donc le même effet serait produit aussi bien avec cinq cents banques et quelques millions de transactions.

La conclusion qui s’impose est qu’il n’y a, dans la chambre de compensation, que neutralisation des ordres de paiement qui, de ce fait, ne seront pas exécutés. Il n’y a donc aucun paiement dans la chambre de compensation. Les soldes de compensation sont seuls réglés hors de la chambre de compensation et ils sont réglés sur les comptes des banques dans les livres de la Banque de France puisque c’est là qu’auraient été effectués les paiements s’ils n’avaient pas été neutralisés puisqu’il n’existe aucun autre moyen de paiement entre les banques, sinon envoyer un coursier avec une sacoche pleine de billets. Donc, même s’il existait une autre monnaie que la monnaie centrale, elle ne servirait à rien puisque tous les paiements sont effectués en monnaie centrale ou en billets.

Voir à ce sujet les commentaires de « Shiva » dans le billet « On a reçu ça » de Paul Jorion du 13 février 2099.

Méthode en temps réel

Pendant le temps de l’expérience, la banque centrale autorise spécialement les découverts sur les CC des banques, découverts qui devront être comblés le lendemain matin.

Banque A

Flux brut : 350 ; flux net : 50 ; excursion débitrice maximum : 200 si la banque A est tirée la première, zéro sinon ; trésorerie : A = –50

Banque B

Flux brut : 350 ; flux net : 50 ; excursion débitrice maximum : 150 si la banque B est tirée la première, zéro sinon ; trésorerie : B = +50.

Risque d’excursions débitrices maximum dans le système : 200.

Remarque : dans ce modèle, le flux brut de 350 est un flux de fonds, un flux d’argent.

J’ai une explication simple pourquoi les économistes soutiennent presque tous avec un bel ensemble que les banques commerciales créent de l’argent : parce qu’ils vont à la soupe (Galbraith : « L’économie, discipline complaisante »). S’ils ont le prix de la Banque du Suède, c’est qu’ils sont plus allés à la soupe que les autres. C’est pourquoi les remarques de F. Grua sont si rafraîchissantes : Grua n’était pas un économiste mais un juriste. Donc il n’allait pas à la soupe. Je tiens ces économistes pour des menteurs innocents (Galbraith. Un menteur innocent est un menteur qui croit à ses mensonges), mais aussi pour des nuisibles. Et même pour certains (Hayek, Friedman) pour des criminels. Le fait d’appeler dépôt ce qui n’est pas un dépôt ne relève pas de la science mais du sens commun. Le moindre plombier, fût-il polonais, remarquerait qu’un dépôt implique un objet déposé et que s’il n’y a pas d’objet déposé, il n’y a pas de dépôt. Un économiste, non. Ce n’est même pas du culot, c’est de l’imbécillité :

Cet essai se propose de montrer comment, sur la base des pressions financières et politiques et des modes du moment, la théorie et les /10/ systèmes économiques et politiques en général cultivent leur propre version de la vérité. Une version qui n’entretient aucune relation nécessaire avec le réel. Personne n’est particulièrement coupable : on préfère, et de loin, penser ce qui arrange chacun. C’est un phénomène dont doivent avoir conscience tous ceux qui ont appris l’économie, qui sont aujourd’hui étudiants ou qui s’intéressent à la vie économique et politique. Ce qui arrange chacun, c’est ce qui sert, ou ne gêne pas les intérêts économiques, politiques et sociaux dominants.

La plupart des auteurs de ces « mensonges » que j’entends démasquer ici ne sont pas volontairement au service de ces intérêts. Ils ne se rendent pas compte qu’on façonne leurs idées, qu’ils se font avoir. Rien ici de juridiquement répréhensible, pas de violation de la loi, mais des croyances, personnelles et sociales. Et aucun sentiment sérieux de culpabilité, mais, très probablement, de l’autosatisfaction.

Malgré le sérieux du propos, l’éclairage porté sur quelques convictions utiles au convaincu et d’autres concepts absurdes peut être très drôle. Ce le fut pour l’auteur, et il espère que ce le sera aussi pour le lecteur.

Les Mensonges (innocents) de l’économie, J. K. Galbraith, Le Seuil, 2004

227 réponses à “Une histoire à dormir debout (suite), par Jean-Pierre Voyer”