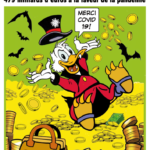

1 – Comment expliquer la flambée des patrimoines, par temps de crise sanitaire ?

1 – Comment expliquer la flambée des patrimoines, par temps de crise sanitaire ?

La détention d’actions permet en ce moment des gains considérables pour une variété de raisons :

- la difficulté de la valorisation d’une action (sa valeur « objective ») du fait des taux d’intérêt négatifs [comme ces taux servent à escompter les futurs dividendes dans le calcul de cette « valeur objective », le fait qu’ils soient négatifs, fait qu’au lieu qu’un dividende soit « actualisé » (= escompté) pour les années à venir comme 100, 99, 98, 97…, il va être escompté comme 100, 101, 102, 103, sa valeur tendant vers l’infini, ce qui rend tout calcul impossible].

- le fait qu’apparaissent aujourd’hui comme bénéfices, des sommes qui seraient apparues autrefois comme disponibles pour des augmentations de salaires

- le fait que ces bénéfices surnuméraires soient utilisés

- 1° soit pour donner lieu à des distributions de dividendes aux montants plus élevés

- 2° soit pour donner lieu à des rachats par la firme de ses propres actions, ce qui bénéficie à sa direction par le biais des stock-options (la dilution de ces actions diminuant puisqu’elles sont de moins en moins nombreuses, ce qui fait grimper leur cours).

Derrière tout cela il y a un très grand pseudo-mystère : la prétendue baisse de productivité des travailleurs alors qu’elle a été démultipliée en réalité par un facteur x du fait de l’arrivée de l’ordinateur, des logiciels, des robots, et de la numérisation en général.

On nous dit : « C’est incroyable : depuis le début des années 1980, les travailleurs utilisent des ordinateurs, des robots les assistent, le traitement de texte divise par cent les réécritures, de même les tableurs Excel, etc. et pourtant les calculs montrent que leur productivité stagne ! »

Oui : c’est incroyable : les travailleurs sont arrivés à faire 1.000 fois plus, presque du jour au lendemain au début des années 1980, et pourtant leur productivité a stagné – ce qui a justifié qu’ils ne soient pas augmentés.

Sauf que … les bénéfices croissaient en réalité pendant ce temps-là, justifiant de plus gros dividendes, du cash s’accumulant en quantités astronomiques, permettant les rachats d’action de la firme par elle-même.

C’est quoi l’explication ? C’est que les logiciels, les robots, les algorithmes ne sont pas rémunérés : ils n’apparaissent pas comme salariés dans la comptabilité, et surtout : ils n’apparaissent pas comme ayant amélioré la productivité des travailleurs qui ont utilisé ces logiciels, ces robots, ces algorithmes.

Comment est-ce possible ? Du fait des règles comptables qui ne font apparaître les gains de productivité des logiciels, robots, et algorithmes, que comme des valeurs ajoutées ici et là, d’un poste comptable à un autre, dans le processus de production.

Comment résoudre cela ? En faisant apparaître dans la comptabilité cette valeur ajoutée de la machine et en la taxant par une « taxe Sismondi » – l’idée que Benoît Hamon m’avait reprise dans sa campagne présidentielle.

Pourquoi « taxe Sismondi » ? Parce que Sismondi avait dit au début du XIXe siècle, à l’époque des Luddites détruisant les métiers Jacquard automatisés : « Tout travailleur remplacé par une machine devrait bénéficier à vie d’une rente perçue sur la richesse créée par cette machine les ayant remplacés – la mécanisation étant un bénéfice pour l’humanité tout entière et non pour les seuls propriétaires de ces machines ».

Le produit de cette taxe Sismondi devrait être partagé entre l’ensemble des travailleurs (ou salariés).

S’ajoute à cela le fait que les États-Unis et l’Europe, par le quantitative easing depuis 2009, par une importante création monétaire, ont libéré des sommes considérables pour les banques, avec mission de « les injecter dans l’économie ». Mais comment ? Comme crédits aux ménages ? Il faudrait pour cela que leur pouvoir d’achat (qui est le même que leur pouvoir de remboursement de crédits) ait augmenté, ce qui n’est pas le cas pour la raison que je viens de dire.

Du coup les banques utilisent ce cash pour acheter des actions [plus attractives que les obligations dont le taux est négatif – parce que la BCE (banque centrale européenne) rachète les obligations émises par les États européens], faisant grimper leur prix – ce qui est bon pour les actionnaires, même s’il faut ajouter que les taux négatifs sont excellents pour le citoyen lambda, puisque cela permet à l’État d’emprunter sans frais, ce qui lui permet de financer les programmes d’aide (RSA, etc.).

2 – Peut-on dire que, ces sommes, si les riches les ont, ce sont autant que les pauvres n’ont pas ? Des mesures sociales qui ne sont pas prises? etc. Ou bien, il n’y a aucun lien.

OUI : ce sont des sommes qui auraient dû se matérialiser en augmentations de salaires. Le responsable ? Pas nécessairement les patrons (qui n’auront rien compris non plus à la raison des bénéfices en hausse) : les règles comptables (que personne ne comprend vraiment sauf les grandes firmes d’audit : KPMG, Price Waterhouse Cooper, Ernst & Young, Deloitte…).

Laisser un commentaire