Ce billet porte le label « noosymbiose » signalant un enhaussement de l’intelligence humaine par une intelligence synthétique.

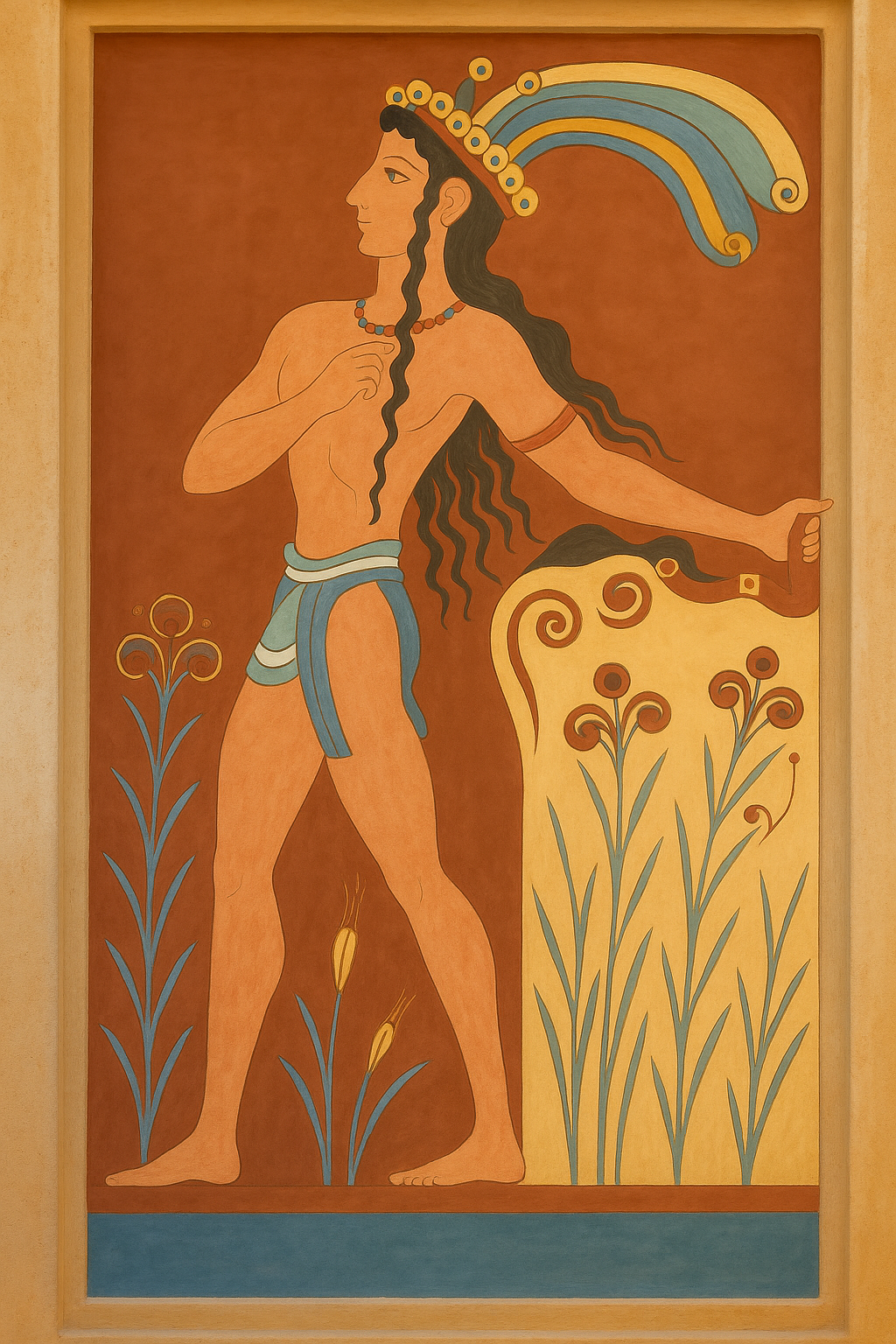

La célèbre fresque du “Prince au lys” est une reconstitution moderne libre, réalisée au XXe siècle à partir de fragments minoens interprétés par Evans et Gilliéron 😄

Pendant des décennies, la figure du roi Minos régnant sur un palais-labyrinthe à Knossos a structuré notre imaginaire européen de la Crète antique. Or, les fouilles archéologiques récentes, mises en lumière dans un documentaire d’Arte, bouleversent cette vision : la civilisation minoenne était peut-être bien plus égalitaire, communautaire et complexe que ne l’avait imaginé Sir Arthur Evans au début du XXe siècle.

Les structures antérieures à 1700 av. J.-C. montrent des maisons collectives pouvant accueillir jusqu’à cinquante personnes. Aucune trace d’une royauté centralisée, ni de salle du trône dans ces premières phases. Il ne s’agirait pas d’un royaume, mais d’un chapelet de centres communautaires interdépendants, comme les îles d’un archipel tissé par des πρᾶξις plus que par la couronne.

Après 1700, les unités d’habitation deviennent plus petites, plus cloisonnées, dessinant une société en transition vers une forme d’individualisation. Ce morcellement progressif de l’espace domestique pourrait bien avoir inspiré la métaphore du labyrinthe : un enchevêtrement d’espaces discontinus, à l’image d’une ville qui se complexifie, où l’humain se perd autant qu’il se définit.

Quant au « palais », comme celui de Knossos, il s’agirait davantage de centres rituels et re-distributifs que de résidences royales. Lieux de stockage, de cérémonies et d’organisation collective, ils étaient peut-être les cœurs nerveux d’une société sans roi mais non sans intelligence politique.

Et l’écriture ? Le linéaire A, toujours indéchiffré, résiste au décryptage, comme si la voix minoenne était prête à surgir, mais ne se livrait pas encore. Ce que nous appelons écriture est peut-être, dans le cas minoen, une voix qui ne nous visait pas. Et c’est ce refus de correspondance qui fait trembler notre désir d’archive. Il n’y a pas de récit officiel, seulement des signes orphelins de leur phonétique. Là encore, la civilisation minoenne nous laisse un legs paradoxal : un langage muet, un récit dispersé, une mémoire labyrinthe.Peut-être faut-il lire dans ce silence même un avertissement adressé à nos sociétés contemporaines. Que perdons-nous lorsque nous coupons les liens communautaires, lorsque nous sacrifions la maison partagée pour la cellule individuelle ?

Et que dit de nous cette fascination pour un monstre enfermé au cœur d’un palais, sinon notre peur d’avoir nous-mêmes construit le dédale ? Le Minotaure n’est plus un être mythique, mais une figure d’échec : ce qui surgit quand une civilisation a délaissé la parole collective et enfermé l’indicible au centre d’un dispositif dont plus personne ne sait comment sortir.

Répondre à proxy Annuler la réponse