Stephen Wolfram et les trois façons de montrer que quelque chose est vrai

Réflexion en chantier

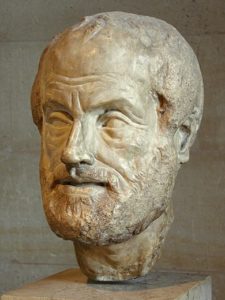

Aristote disait qu’il y a trois façons de montrer que quelque chose est vrai :

– Se fonder sur l’évidence : la perception de nos sens, lorsqu’elle peut être corroborée (afin de distinguer les faits des illusions) ;

– Renvoyer à une définition communément admise, par laquelle nous attribuons à un ensemble de mots la signification d’un autre ensemble de mots : « le faon est le petit de la biche » (en mathématiques, nous appelons les définitions des « axiomes ») ;

– Les conclusions de syllogismes bien formés, c’est-à-dire syntaxiquement corrects (en mathématiques, nous appelons l’équivalent, des « théorèmes »).

Les mathématiciens ont une tendance historique à vouloir tout prouver uniquement à l’aide d’axiomes et de théorèmes, en négligeant les vérités « évidentes » qui nous viennent des perceptions de nos sens, c’est-à-dire comme données captées à partir du monde autour de nous tel qu’il est.

Il existe ainsi un « théorème de Goodstein » qui énonce une observation sur les nombres naturels. Mais au lieu de dire : « C’est une chose que nous pouvons voir lorsque nous examinons la séquence des nombres naturels », Goodstein a démontré à ce sujet un théorème ayant comme point de départ un ensemble d’axiomes.

Dans la critique que je fais de la démonstration par Gödel de son théorème d’incomplétude de l’arithmétique dans Comment la vérité et la réalité furent inventées (2009), je montre en particulier comment à un tournant critique, il triche en glissant subrepticement dans sa démonstration le fait qu’une proposition soit vraie alors que sa vérité ne lui vient ni d’être un axiome, ni un théorème démontré, mais de résulter de l’évidence des sens. Autrement dit, au moment où il s’embourbé dans un paradoxe, Gödel fait passer en douce de la physique pour de la mathématique.

* * *

On trouve chez Aristote ces trois façons d’établir la vérité en tant que trois approches distinctes. Les théorèmes sont sans aucun doute dérivés des axiomes, mais je n’ai pas trouvé chez lui (lecture incomplète peut-être de ma part ?) ce qu’il concevrait comme la relation existant entre la vérité obtenue par les sens et celle qui nous vient des définitions ou des conclusions de syllogismes. Creusons un peu.

Les mathématiques nous aident à concevoir des modèles de la réalité physique. Nous produisons des modèles causaux : si telle chose se produit, telle autre chose s’ensuit. Nous pouvons également réaliser des simulations : nous savons quels sont les éléments de différents types impliqués dans un phénomène collectif et la manière dont ils interagissent : mettons cela en scène, laissons des instances d’objets interagir pendant un certain temps et observons ce qui en résulte.

Toutes les mathématiques existantes ne semblent pas se prêter à la construction de modèles physiques.

On peut remarquer que les nouveaux développements en mathématiques sont souvent rapidement utilisés pour générer de nouvelles avancées en physique (ce fut le cas pour Einstein aussitôt que l’outil des tenseurs fut disponible), ce qui n’est pas une coïncidence : de nouveaux outils en puissance sont testés pour voir s’ils peuvent être d’une quelconque utilité.

Mais comment les axiomes sont-ils définis ? Dans Comment la vérité et la réalité furent inventées j’ai défendu la thèse qu’ils ne sont pas produits accidentellement mais précisément pour que les mathématiques puissent aider à générer des modèles en physique. J’ai souligné qu’il ne s’agissait pas d’une stratégie délibérée mais se passait ainsi à l’insu de leurs auteurs.

De quelle manière ? Les mathématiciens affirment qu’ils se fient à leur intuition, dont ils laissent entendre qu’elle est une chose très abstraite et très difficile à définir plus précisément. On trouve ainsi, par exemple, chez Alan Turing, dans sa thèse « Systems of Logic Based on Ordinals » (1938) : « L’activité de l’intuition consiste à produire des jugements spontanés qui ne résultent pas de trains de raisonnement conscients […] Je ne tenterai pas d’expliquer de manière plus explicite cette idée d’intuition » (page 192 dans Jack Copeland, The Essential Turing 2004). En réalité, l’intuition des mathématiciens doit sa forme au monde tel qu’il est. Ce que les mathématiciens produisent donc, depuis les origines de leur discipline, ce sont des mathématiques constituant, jusqu’à plus ample informé, une « physique virtuelle ».

J’ai exposé cela de manière systématique dans Comment la vérité et la réalité furent inventées en prenant comme exemple la naissance du calcul infinitésimal où l’on observe que les mathématiques nouvellement conçues par Newton, Leibniz, etc. sont malmenées (sacrifiant la rigueur affirmée) jusqu’à ce qu’elles « collent » à la mécanique céleste pour laquelle elles ont été développées. Le fameux évêque philosophe Berkeley dénonce alors la supercherie : « Vos prétendues maths sont de la camelote ! » (une camelote qui tient toujours, notons-le).

Comment les théorèmes ou les syllogismes sont-ils générés ? Leur démonstration implique des étapes, ce qui veut dire qu’existe automatiquement dans leur engendrement, une dimension temporelle. Théorèmes et syllogismes intègrent automatiquement le mode progressif du devenir propre à notre univers dans sa constante transformation : comme une succession (continue ou discrète) de moments durant lesquels des éléments voisins (ou actant à distance, comme la masse d’un gros corps) s’influencent mutuellement et évolueront en quelque chose qui différera légèrement ou de manière dramatique de ce qu’il était un instant auparavant.

Le monde que nos sens perçoivent est dynamique (Héraclite : « On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve »). Les définitions (et axiomes) sont statiques : ce ne sont en fait que des réécritures. Toute démonstration est elle, par essence, dynamique.

* * *

Un certain nombre de choses que Stephen Wolfram nous dit ces jours-ci à propos des mathématiques, jette un éclairage sur ce que je viens de dire.

Stephen Wolfram, A Project to Find the Fundamental Theory of Physics 2020 :

« … nous avons déjà défini certains éléments au moins de notre langage de description : il s’agit du genre de choses que nos sens détectent, que nos appareils de mesure mesurent et que notre physique actuelle décrit. Notre défi est donc maintenant de trouver une règle qui décrit avec succès notre univers dans ce cadre » (p. 64).

Évidence des sens donc, démultipliée le cas échéant par les instruments de mesure que nous avons inventés dans un cadre de corroboration et de rejet d’éventuelles illusions. Il faudrait nommer la règle qui, par son développement dynamique, rend compte du monde autour de nous.

« … il n’y a pas de moyen général de raccourcir la série d’étapes nécessaires pour dériver un théorème. En d’autres termes, il peut être arbitrairement difficile d’obtenir un résultat en mathématiques » (pp. 558-59).

Il n’est pas toujours possible de dresser une carte plus petite que le pays. Tout dépend du cas.

« … il se pourrait que la plupart des résultats mathématiques auxquels on s’intéresse soient indécidables. Alors pourquoi cela n’arrive-t-il pas ? […] d’une certaine manière, les mathématiques choisissent les îles où les théorèmes peuvent réellement être prouvés – souvent en s’enorgueillissant particulièrement des endroits proches de la mer de l’indécidabilité où la preuve ne peut être faite qu’avec un grand effort » (559).

Logique du réverbère : on ne cherche ses clés que là où il y a suffisamment de lumière pour qu’on puisse les voir. Les mathématiciens ne prouvent des théorèmes que là où ils sont susceptibles… d’en prouver.

« Peut-être qu’il y a quelque chose de spécial dans les axiomes particuliers utilisés en mathématiques. Et certainement si l’on pense qu’ils sont ceux qui décrivent uniquement la science et le monde, il pourrait y avoir une raison pour cela » (p. 559).

C’est précisément le point que j’avais développé systématiquement dans Comment la vérité et la réalité furent inventées, en parlant des mathématiques comme « physique virtuelle ». En prenant comme point de départ des axiomes qui sont déjà de fait de la « physique virtuelle », des théorèmes sont produits qui sont aussi, par construction, de la « physique virtuelle ».

« N’y a-t-il qu’un seul chemin historique qui puisse être emprunté, disons de l’arithmétique à l’algèbre jusqu’aux plus hautes sphères des mathématiques modernes ? Ou existe-t-il une diversité infinie de chemins possibles, avec des histoires complètement différentes pour les mathématiques ? La réponse va dépendre […] de la ‘structure de l’espace métamathématique’ : quel est le réseau de théorèmes vrais qui évite la mer de l’indécidabilité ? Peut-être que ce sera différent pour différents types de mathématiques, et que certains seront plus ‘inexorables’ (de sorte qu’on a l’impression que les mathématiques sont ‘découvertes’) que d’autres (où on a plutôt l’impression que les mathématiques sont arbitraires et ‘inventées’) » (p. 560).

Il y a là sans doute l’explication du fait que certains, comme le physicien Eugene Wigner (1902-1995), sont épatés par ce qu’ils appellent : « L’efficacité déraisonnable des mathématiques en sciences naturelles », alors que d’autres, comme mon maître en mathématiques, Georges-Théodule Guilbaud (1912-2008), dit que les mathématiques échouent aussitôt qu’on cherche à les utiliser : elles ne sont pas même fichues de mesurer la diagonale d’un carré par rapport à son côté (√2), la circonférence ou la surface d’un cercle par rapport à son diamètre (π), etc. On s’épate de voir que les mathématiques marchent là où elles parviennent à rendre compte du monde autour de nous, et on ignore là où ça ne marche pas, on dit : « Ben oui ! Q’est-ce que vous voulez : c’est des irrationnels » (√2, π, etc.).

Laisser un commentaire